Tra invasioni imperialiste su suolo indipendente europeo, rivolte popolari insorte contro regimi teocratici misogini e oppressivi, l’instaurazione del governo più a destra della storia italiana recente, e per non farci mancare niente pure un’edizione dei mondiali di calcio vinti dalla Francia, l’anno appena concluso non può essere definito esattamente positivo. Tuttavia, per il progetto Livore – e quindi, per tutti noi della redazione – il 2022 è stato un anno importantissimo: dopo un’era di latitanza e torpore siamo tornati a pieno regime, abbiamo ascoltato vagonate di dischi, e vi abbiamo anche raccontato delle nostre impressioni su diversi che, per un motivo o per l’altro, abbiamo reputato essere i più interessanti tra questi. Per ciò, una volta tanto veniamo meno alla flemma che ci ha caratterizzato in passato e vi proponiamo, già a ridosso delle vacanze natalizie, la lista – in ordine sparso – dei trenta album che più ci hanno conquistato, su cui siamo tornati più spesso e più a lungo, su cui abbiamo rimuginato e riflettuto, che semplicemente abbiamo apprezzato di più: qui sotto troverete opere sospese tra America e Vietnam e art pop nigeriano; folk italiano ammantato di avanguardia e avant-prog franco/indonesiano; death metal a tinte industriali e canti buddhisti rivisitati; elettronica ugandese e hip hop venezuelano; rivistazioni rock di classici del romanticismo europeo e progressive rock a tinte medievali. Ovviamente, rinunciamo a ogni pretesa di inscatolare lo zeitgeist di dodici mesi così densi di avvenimenti in soli trenta dischi, ma contiamo comunque di aver restituito, almeno in parte, la ricchezza e la trasversalità di musiche bellissime che si possono tuttora recuperare da ogni angolo del pianeta, avendo solo la voglia di cercarle. Ecco quindi la nostra selezione per questo 2022.

Sélébéyone – Xaybu: The Unseen

Con il suo illustre predecessore, il nuovo album dei Sélébéyone condivide molti dei pivot concettuali – primo fra tutti, la commistione del rapping (in lingua inglese, wolof e francese) con una forma ibrida di improvvisazione che siede nell’intersezione tra la musica spettrale di Tristan Murail e Gérard Grisey (o, per usare la locuzione adottata dallo stesso Grisey e quindi da Lehman, la liminal music) e la cultura musicale afro-americana. Ma nonostante questi punti di contatto, la musica di Xaybu: The Unseen appare più affine a una qualche forma poliglotta e inclassificabile di elettronica arcigna e urbana: tutte le composizioni sono sempre avvolte da questo gelido manto intessuto di glitch, segnali acustici sovrapposti e sfasati, bordate distorte, pulsazioni di basso provenienti da qualche dancefloor alieno e minacciosi soundscape post-industriali in continuo mutamento. Lascia meravigliati il modo in cui High Priest e Bandimic interagiscono con una musica tanto evanescente, continuamente in divenire e sabotata da cambi di tempo, timbri, pure di umori.

Congotronics International – Where’s the One?

In seguito all’esperienza di questo nuovo supergruppo battezzato Congotronics International, il batterista dei Deerhoof, Greg Saunier, si mette a mixare il materiale e dopo un’onesta gestazione di un decennio netto partorisce per Crammed la summa di tutto ciò che è stata la Congotronics International dal 2011 al 2021: un disco che raccoglie le più belle prove in live di questa banda musicale impropria e patcha tutto con svariati lavori in studio che sono susseguiti nella decade, sempre sullo stesso progettone verticale. Il clima distruttivo e scoppiato che si è respirato nei giorni del tour di Congotronics International lascia a chi ascolta ex post un materiale sonoro che troppo raramente arriva da qualsivoglia esperimento – e non sarebbe mai stata la stessa cosa senza questo benchmark di panico che si riversa senza cipria e trucchi nelle casse di chi ascolta. Alla fine del percorso tutta la calca del palco si sbriglia in un risultato che ha lasciato tutti gli artisti a terra, sfiniti, in una livella di fatiche e follia che, però, si traduce in una marea di onde sonore che hanno del miracoloso.

Nwando Ebizie – The Swan

Quest’anno, in un ingombrante silenzio stampa, esce per Accidental Records The Swan, il primo long play dell’artista. La somma delle esperienze precedenti di Ebizie, Ildegarda, Vendredi, non è abbastanza per giustificare un lavoro così radicale, nuovo, immaginifico. Certo, i sample di sax appresi nella Passion of Lady Vendredi vengono riciclati senza ripiegamenti, e quell’espressività over the top di cui era intessuto il tendone sonoro di Neon Dream è ancora viva e lotta con noi. Ma l’indagine afrofuturista qui cala definitivamente la maschera del pop ed evita di intossicarsi con quei misticismi più bianchi dei quali è facile incravattarsi in Inghilterra. Il primo atto del disco è una granata, un capannone di rigurgiti bestiali e abbacinanti in cui la performance vocale della musicista, istrionica e stridente, riesce a irretire tutti i campionamenti buttati sul tavolaccio con tantissimo talento e altrettanta sfacciataggine. Una sfacciataggine che guadagna subito mille punti in autorevolezza e trascina l’ascoltatore verso una sezione dell’album ritualistica e tremenda, aperta da Liturgy, in cui le sviolinate cantate da Ebizie si accompagnano a un estenuante lavoro di cassa e a una produzione untuosa color pantablack.

Richard Dawson – The Ruby Cord

In The Ruby Cord Richard Dawson torna alle tinte medievaleggianti che già aveva brandito con successo in Peasant, ma optando stavolta per un approccio meno programmatico, vestendo le storie dei suoi bizzarri personaggi con la potenza intimista che aveva già sfoggiato in Nothing Important. Questi due mondi, quello fantastico e quello interiore, si compenetrano con efficacia, a formare un disco chimerico ma ben ancorato a un’emotività con cui è facile identificarsi; ciò rende sia le storie di Dawson più profonde sia la sua introspezione più affascinante. A questo fortunato interplay si aggiunge poi l’impressionante versatilità creativa, che ci porta dalla danza macabra di The Fool ai dolci arpeggi folk di Museum fino agli intrecci quasi avant-prog di The Tip of an Arrow. Richard Dawson ha ormai raggiunto una tale maestria compositiva da permettergli di giocare con le componenti dei suoi dischi in maniera totalmente libera, procedendo per bizzarre associazioni di idee ma riuscendo come per miracolo a creare opere perfettamente coerenti. E belle, non scordiamoci belle. La sua è una favolosa wunderkammer fatta di dissonanze struggenti, paesaggi fantastici, personaggi improbabili ed emozioni lancinanti, e chiunque ne varchi la soglia non ne uscirà illeso.

Florent Ghys – Mosaiques/Ritournelles

Usciti verso fine maggio per Cantaloupe, i due album gemelli Ritournelles e Mosaïques condividono una stessa ambizione: lasciare ai posteri una libreria di suoni splendidi architettati da Florent Ghys, autore, contrabbassista, compositore. Ognuno dei due dischi sommerge l’altro in una foschia nostalgica: dimenticare Ritournelles significa perdere la dimensione suscitatrice e sorgiva in cui si riversa quel folk a metà via tra l’elettronico e il primitivista; abbandonare, però, il retrogusto di Mosaïques, significa tappare le orecchie all’elemento distopico e cyber che vena l’esperimento e che ne fa il volto più contemporaneo e sviluppato. Questa dinamica fa sì che il doppio disco di Florent Ghys sia destinato a scivolarci di mano ogni volta che vi ritorniamo, come un’ombra che svanisce dalla nostra visione periferica quando ci gettiamo su di essa con lo sguardo. Solo rispetto per chi quest’ombra riesce a manipolarla, portandoci un’indagine, aprendoci il suo laboratorio.

Soul Glo – Diaspora Problems

Diaspora Problems si fa carico di uno dei pregi più importanti dell’hardcore punk e della powerviolence: è continuamente in the face, carnivoro, criminale – è un attacco completo ai danni di chi voleva distrarsi. Ogni smagliatura dall’hardcore originario serve a scombare e a fare più disastro, ogni volta che la sezione strumentale devia dalla curva descritta nei dischi precedenti i Soul Glo inanellano una serie di microtracce che moltiplicano l’emotività e la frustrazione che hanno scelto di riversare in quest’ultimo album. Non ci sono breather, non ci sono momenti di calma e non c’è nessun compromesso. Così tutti i brandelli di metal, punk, rap, noise sono incastonati in una faglia eterogenea e imprevedibile, senza alcuna continuità e senza nessun fil rouge che non sia il carro di bestemmie urlate di Pierce Jordan.

Show Me the Body – Trouble the Water

Con Trouble the Water gli Show Me the Body replicano tanti dei punti di forza del secondo disco e a scapito di un po’ di attitudine punk si dedicano a una scrittura musicale più lenta e inesorabile, anche qui spendendosi tra le varie declinazioni del rock più pesante e animalesco, con un ventaglio di generi timbrici che vanno dal rosso rivoluzionario fino all’horror nero e sporco. Questa enorme varietà di esperienze sonore viene imbrigliata con così tanta efficacia dagli Show Me the Body che ad un ascolto distratto la differenziazione di indirizzi del disco non viene neanche a galla: ci si ricorda l’impatto e il fragore della main track e le grida di battaglia di Pratt, rimane un generico sentimento di simpatia e una voglia matta di andarli a vedere nella dimensione live. Ma ogni volta che Trouble the Water riparte in cuffia i dettagli dei brani e la loro struttura creativa e multiforme emergono, si fanno ammirare e misurare, poi diventano l’attrazione principale e infine penetrano sempre più sottopelle, finché non ci si dimentica dei dettagli tecnici e si diventa, inevitabilmente, dei fan assoluti della band di Long Island.

Big Thief – New Dragon Warm Mountain I Believe in You

La nuova release dei Big Thief ti cattura prima con la produzione: percussioni e chitarre sono splendide, con timbriche che passano agevolmente dalla Beta Band ai Gastr Del Sol e ancora da Kurt Vile ai Built to Spill. Si tratta di un lavoro molto eclettico per influenze e atmosfere, ma che non scade mai nel citazionismo; Adrienne Lenker, autrice dei pezzi, dimostra invece di saper creare agevolmente un vocabolario espressivo personale, usando il tremolio lamentoso del proprio incedere vocale per evocare affetto e familiarità anziché fastidio. Il genio sta poi in come James Krivchenia gestisce le dinamiche dei pezzi, adesso ondate di suono che cullano l’ascoltatore, adesso progressioni strumentali affaticate a sottolineare il cantato della Lenker. Andando avanti nel disco diventa palese che cantilene, litanie e pattern melodici ossessivi sono strumenti di cui i Big Thief hanno perfezionato l’uso, vestendoli sì di dolcezza per indorare la pillola, ma senza farti dimenticare che stai ingoiando medicina, una musica fatta anche di perdita e di dolore.

Balungan – Kudu Bisa Kudu

Sei musicisti chiamati a raccolta dalla scena rock sperimentale del sud della Francia, sette suonatori di gamelan dalla visione e dalle ambizioni particolarmente eterodosse, per dodici brani che esplodono in mille direzioni, inglobando il suono limpido dei metallofoni del gamelan gong kebyar in un contesto rock dalle tinte artistoidi e progressive. Kudu Bisa Kudu non è solo un disco zeppo di musica creativa e stimolante: è un album che testimonia un’intelligenza e una sensibilità rara nel trattare la cultura indonesiana. Molto, troppo spesso, millantati “incontri interculturali” come questo in realtà non riescono a cogliere le sfumature più profonde di musiche così lontane dalla nostra quotidianità, riducendo tradizioni secolari a cliché macchiettistici ed esotismi levigati a uso e consumo delle orecchie occidentali. Grazie anche alla fortuna di poter contare sull’esperienza diretta di sette maestri giavanesi, però, i Balungan evitano di incorrere nello stesso errore: Kudu Bisa Kudu trova un reale punto di contatto tra progressive rock e gamelan, una speciale zona franca che non allontana o edulcora nessuno di questi due mondi ma, al contempo, offre un vasto ventaglio di possibilità – possibilità che i Balungan non esitano ad esplorare con curiosità e creatività.

Jonathan Berger – Mỹ Lai

Musicato dal compositore americano Jonathan Berger su un libretto dell’autrice Harriet Scott Chessman, Mỹ Lai è un lavoro a metà tra il monodramma e la trenodia il cui unico atto commemora il massacro di Sơn Mỹ con un approccio estremamente originale: gli eventi di quel 16 marzo 1978 sono infatti raccontati attraverso i pensieri confusi e i ricordi offuscati di un traumatizzato Hugh Thompson Jr., chiuso nella sua stanza d’ospedale in Louisiana nel dicembre 2005, poche settimane prima di arrendersi al cancro. È una scelta narrativa felicissima, che evade da sentimentalismi stucchevoli e shock factor egualmente poco d’impatto, restituendo invece una profondità e una tensione psicologica strazianti. E se le parole di Mỹ Lai sono tanto impressionanti il merito è anche (ovviamente) delle parti strumentali che il Kronos Quartet e Vân-Ánh Vanessa Võ approntano per accompagnarle, sostenerle, e – quando le frasi non vengono terminate – anche sottintenderne sinistramente le conclusioni più brutali. Quest’anno la Smithsonian Folkways rende finalmente reperibile integralmente una delle opere più commoventi degli ultimi anni, in una sua interpretazione registrata appositamente in studio nel 2018: nell’attesa che sia reperibile anche una versione video, questo disco può ampiamente bastare a restituirne la commovente bellezza

Imperial Triumphant – Spirit of Ecstasy

In diversi brani gli Imperial Triumphant si impegnano attivamente per cercare di trovare nuove risposte creative – alcune mai sentite prima, all’interno della loro discografia – al problema di inserire cori, strumentazione jazz, elettronica e arrangiamenti d’archi nel metal estremo. Ma la verità, ed è forse questo il motivo per cui Spirit of Ecstasy rappresenta un così gradito ritorno, è che al di là di concept tanto seriosi e critici delle metropoli della società capitalista, ogni nota di questo disco risuona comunque di un umorismo sardonico e tongue in cheek, come se gli Imperial Triumphant fossero per la prima volta completamente consapevoli di quanto over the top siano le loro maschere, le loro copertine, la loro stessa musica – il che, paradossalmente, finisce per rendere molto più digeribili le loro velleità più pretenziose.

John Escreet – Seismic Shift

Seismic Shift è solo il primo lavoro di John Escreet registrato nel tradizionale formato in piano trio, con cui prima o poi qualsiasi pianista jazz è destinato a confrontarsi; eppure, Escreet sembra essere sempre stato a suo agio in tale dimensione, e la interpreta in maniera estremamente moderna e originale. Il pianismo di Escreet sembra favorire un recupero di quell’intensità aggressiva che era propria di Cecil Taylor, filtrandone l’influenza tramite l’esperienza dei gruppi di Matthew Shipp: il suo fiero approccio allo strumento indulge volentieri in dinamiche forti e fortissime, il che conferisce alla sua musica un’aura minacciosa che persiste anche quando il materiale melodico di per sé rimane ancorato a contesti meno estremi. Per tutta la durata di Seismic Shift si rimane senza fiato per le continue invenzioni strumentali del trio e in particolar modo del suo leader, che restituiscono un disco complesso, sofisticato, ma sempre dotato di un’irruenza sonora che non si trova spesso in formazioni così ridotte.

Aeviterne – The Ailing Façade

The Ailing Facade prosegue con caparbietà su un sentiero – quello tracciato tempo fa dai Flourishing di The Sum of All Fossils e Intersubjectivity – che non è mai stato davvero esplorato da nessun altro gruppo death metal del nuovo millennio. Il missaggio asfissiante potrà pure portare a derubricare superficialmente la fonte d’ispirazione degli Aeviterne nei maelstrom lovecraftiani di Portal e Abyssal, e gli squarci più atmosferici potranno pure suggerire facili paragoni con gli Isis e i momenti più esposti verso il post-metal degli Ulcerate; tuttavia, pur non potendo prescindere da diverse di queste esperienze precedenti, l’universo sonoro cui The Ailing Facade attinge è ben più vasto e peculiare e deve tanto concettualmente quanto tecnicamente al post-hardcore, al noise rock, e all’industrial in ogni sua manifestazione. Ogni brano di The Ailing Facade, pur da prospettive e con mezzi diversi, converge sempre verso la stessa poetica esistenzialista e disperata che abita gli stessi paesaggi brulli, decadenti, eppure maestosi dei primi Godflesh e degli Swans più nichilisti. Sul devastante finale The Ailing Facade/Dream in Lies, l’album si apre pure alla magniloquenza delle sinfonie per chitarra atonale di Glenn Branca, ma tutto è visto sotto una lente pessimista e misantropa – è un cielo plumbeo che sovrasta le rovine della civiltà umana, piuttosto che una cattedrale di rumore innalzata al sublime.

Midori Takada – You Who Are Leaving to Nirvana

Ogni brano di You Who Are Leaving to Nirvana sarebbe di per sé un intrigante pezzo di dark ambient, bello dinamico nei suoi grigi; ma quando l’ascolto si accompagna ai baritoni e ai bassi dei brani shōmyō subentrano immagini ben più spaventose: la voce di Ikawa, tutta presa a comporre il suo canto rituale, subisce – almeno all’orecchio occidentale – il détournement tipico dell’ode religiosa che si rovescia nel campo del perturbante, quando non del demoniaco. Così come un canto gregoriano con la giusta atmosfera può assimilarsi al Masked Ball di Jocelyn Pook, così le semplici tessiture melodiche di una Unga-Bai e di una Sange sembrano violentare il lavoro di Takada, sbatterlo per terra, lasciarlo accartocciare su se stesso e fargli chiedere nel panico una pietà che non otterrà.

Kirk Knuffke Trio – Gravity Without Airs

Programmatico fin dal titolo, il jazz d’avanguardia di Gravity Without Airs (per esotica formazione composta di cornetta, pianoforte e contrabbasso) viaggia su binari sì intellettuali e gravi, ma senza mai inerpicarsi per forza nell’incomunicabilità più snobistica. Il baricentro musicale appare instabile, e i brani attraversano placidamente sezioni cameristiche dall’atmosfera umbratile e riflessiva per poi incresparsi improvvisamente, deflagrando infine in sezioni solistiche il cui dinamismo timbrico e ritmico è molto più in linea con i dettami della scena newyorchese contemporanea; tuttavia, Gravity Without Airs non suona mai particolarmente asfittico o inintelligibile, neanche quando l’utilizzo dell’archetto sul contrabbasso o il pizzicato sulle corde del pianoforte conducono inevitabilmente il pensiero verso certe contaminazioni con la musica d’avanguardia. Anzi: tanto nei brani completamente improvvisati quanto, soprattutto, in quelli basati su materiale scritto prima di entrare in studio, il trio di Kirk Knuffke manifesta sempre una forma di lirismo volatile e sfuggente, una spiccata leggerezza che, senza essere frivola, smussa gli aspetti più cervellotici della musica del trio, che suona così molto più entusiasmante e digeribile ma non per questo meno intensa.

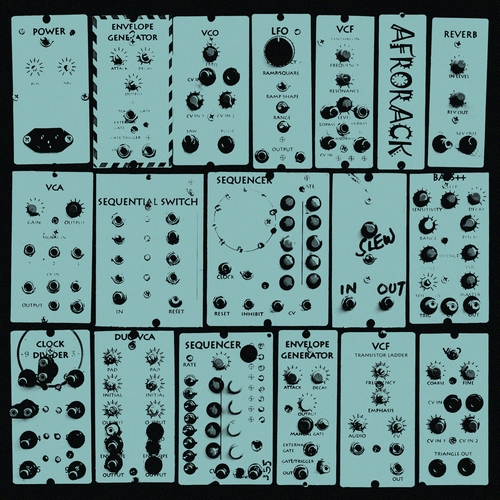

The Afrorack – The Afrorack

Brian Bamaya vive in Uganda e al momento di voler comprare un sintetizzatore scopre che c’è solo una manciata di rivenditori in tutto il continente africano, tra l’altro con prezzi fuori scala per i redditi locali. Allora dice FANCULO e si mette a recuperare tutte le parti necessarie e ad assemblarle seguendo dei tutorial su internet: il risultato è un bellissimo gigante, il primo sintetizzatore modulare prodotto interamente in Uganda, che chiama Afrorack. Questa storia incredibile si arricchisce di un ulteriore elemento: la musica contenuta nel disco omonimo è fenomenale. Il suono è acidissimo ma caldo, ritmicamente ossessivo, calderone ribollente sempre pronto a fondere insieme suoni d’Africa e forme elettroniche occidentali. Nei beat risuonano le pelli dei tamburi e i pattern giustapposti richiamano i poliritmi delle celebrazioni rituali, ma troviamo con naturalezza anche attacchi che sembrano usciti dagli angoli più lisergici della Trax Records o addirittura passaggi ambientali in odor di Tangerine Dream. Afrorack è un disco che coniuga una forza espressiva, un’originalità sonora e un’ispirazione con pochi pari nel panorama attuale: se ve lo perdete, peggio per voi.

Extra Life – Secular Works, Vol. 2

Dopo un silenzio decennale, gli Extra Life fanno un inaspettato ritorno e dimostrano di saper ancora dispensare cilicio ed estasi come ai tempi belli: bordate angolari di basso distorto e strutture rampicanti di basso e batteria che si riverberano e si sciolgono nei richiami anaforici e allegorici del cantato di Charlie Looker, la cui intonazione celestiale rimanda direttamente all’ars nova del XIV secolo. Ma il tempo non è passato invano e alla musica degli Extra Life si è aggiunta una spiccata sensibilità melodica: sia nella musica, che acquisisce profondità e impatto nei passaggi prog ma esprime luminosamente la propria emotività anche in direzioni più folk, sia nella voce di Looker, che forse udiamo in queste registrazioni nella sua forma più libera e vivida. Sono molti gli aspetti esaltanti di un lavoro che potremmo definire catartico: pochi dischi nel 2022 hanno saputo arrivare al cuore e alla mente come questo.

Lil Supa – Yeyo

Se gli ultimi anni di hip hop mainstream americano sembrano mostrarci una scena musicale un po’ sciupata, gonfia di manierismi e banalità, con Yeyo Lil Supa ci ricorda invece che nel 2022 è ancora possibile cavar fuori una mina di disco con un beat boom bap ben piazzato e una sana dose di carisma. Il lavoro è giustamente debitore dei mostri sacri del genere (il Wu-Tang Clan su tutti), ma il rapper venezuelano si dimostra perfettamente in grado di far suoi classici stilemi del genere, utilizzandoli tanto per denunciare le problematiche del suo paese quanto per lanciarsi in trascinanti rime da strada e irresistibile braggadocio. A confronto con una semplicità così efficace, tutti gli orpelli nelle release dei grandi nomi appaiono ancora più patetici.

Eric Chenaux – Say Laura

Mentre si ascoltano i cinque brani di Say Laura, tutti con una durata superiore ai sette minuti, ci si rende conto che le composizioni di Chenaux sono pronte a disintegrarsi in favore di languide esplorazioni modali che in certi punti tendono anche ad alcune frange al confine con l’outsider music: bastaascoltare quanto sono stirati all’inverosimile i pitch bend in praticamente tutti i momenti di Say Laura per rievocare fantasmi dai contorni indefiniti (uno Jandek addomesticato? O il John Martyn più strafatto?). Il risultato è quello di un abbraccio confortante, rilassante e nostalgico, capace di conquistare il cuore in maniera sorprendentemente semplice. Un’impresa mica da poco, per un anno così complicato.

Kee Avil – Crease

C’è un incavo affascinante nella storia della musica che germina sui negativi: ciò che non ha una melodia, ciò che non ha una struttura, ciò che non ha un senso. La panache che riveste le missioni di conquista verso i picchi più sghembi della produzione musicale si manifesta in quella tentazione di giustificare l’inascoltabile, tentazione dolce e giovanile di cui tutti conosciamo il richiamo. Gran parte dei dischi che amiamo di più sanno resistere a questa sirena e tenere in provetta solo qualche minimo lembo di inascoltabile a vantaggio di composti più materni e rotondi. Crease, debutto su long play di Vicky Mettler (aka Kee Avil), rovescia le sue provette e disintegra la rotondità del suo composto in una quaranta minuti di no pop tattile e plastico, con una doppia lama che paga omaggio a questo benedetto inascoltabile e contemporaneamente ad altro, al cristallino.

Danilo Pérez Featuring The Global Messengers – Crisàlida

Danilo Pérez è un pianista jazz con un lungo curriculum di collaborazioni candeggiate in generica salsa bop mesoamericana che tutto sommato ci interessa zero. Va da sé che siamo rimasti allibiti di quanto riesce a fare qui insieme ai Global Jazz Messengers, un raduno di suoi ex-studenti del Berklee Global Jazz Institute che al suo pianoforte affiancano due archi, un laouto greco, un ney palestinese e percussioni varie. Lui detta la linea per una comprovisation che lascia degli ampi vuoti, immediatamente ricoperti dagli arabeschi degli strumentisti e dalla voce di Farayi Malek, che nei suoi esperimenti vocali e nella composizione empirica delle sue parti non può non ricordare la Spalding dell’Apothecary Lab. L’effetto è sciamanico: l’interplay si rovescia in continuazione da intervalli perfettamente consonanti a disarmonie che fanno bisticciare melodie ondivaghe e peregrine, fino a giungere a momenti di bonaccia distribuiti, dal carattere esoterico e sapienziale. Crisálida va provato.

Editrix – Editrix II: Editrix Goes to Hell

Il trio della cantante e chitarrista Wendy Eisenberg è prevedibile quanto un giaguaro che vi esce dal cassetto delle posate; la miriade di coordinate che i tre componenti riescono a tracciare con così pochi mezzi a disposizione ricorda di tutto, dai Minutemen a divagazioni ska e contrazioni muscolari à la James Chance, passaggi che si avvicinano allo sludge degli Unsane ma anche al Richard Dawson più recente (quello di 2020, per intenderci). Nonostante questi e altri deliri sparsi tra i 35 minuti dell’album, però, più si va avanti con i brani e più ci si rende conto che la musica del gruppo non è un semplice andare ognuno per cazzi propri come potrebbe sembrare in un primo momento a chiunque desse un ascolto distratto. Ma il dettaglio spaventosamente folle, quello che lascia col mal di testa di chi ha appena guardato per troppo tempo una luce che sfarfalla, è che su questo costante e sfilacciatissimo intreccio si ha anche la chiara sensazione che Wendy Eisenberg e compagnia si stiano divertendo come matti a confondere le idee a chiunque e mandare tutto gambe all’aria ogni trenta secondi o giù di lì.

Anteloper – Pink Dolphins

La musica di Pink Dolphins abita la stessa dimensione del Live-Evil – vale a dire: un jazz elettrico dalla sempre pronunciata fisicità, mutuata da un pool di musiche nere che va dal funk al blues al soul, realizzato tramite un maniacale lavoro di collage e manipolazione di improvvisazioni acustiche, che vengono tagliuzzate, spezzate, editate e riassemblate per seguire la visione musicale di Jeff Parker in cabina di regia. Le sonorità degli Anteloper si sono fatte così più eccitanti e materiche, con un utilizzo dell’elettronica che ha adesso molto più a che fare con le produzioni di J Dilla e simili – roba dall’impatto più immediato e tiroso, nonostante i vari poliritmi impestati e gli accartocciamenti ritmici. Pink Dolphins si dipana quindi in brani di nu jazz elettrizzante che, occasionalmente, non hanno paura di evadere completamente dagli steccati della musica jazz per finire in una sorta di rivisitazione fusion dei primissimi Autechre, tra acquerelli IDM ed evanescenti impressioni psichedeliche. Un lavoro curatissimo e fantasioso dal punto di vista dell’esecuzione, della scelta dei timbri, dell’organizzazione del materiale tematico, con pochi termini di paragone nell’attuale panorama della musica improvvisata.

Emily Wells – Regards to the End

Regards to the End, della polistrumentista Emily Wells, è un dialogo che si articola su vari livelli: strumentalmente clarinetto e violino dominano la scena, creando trame raffinatissime e dando ai pezzi una caratteristica organica che viene poi minata dall’introduzione di percussioni elettroniche e sintetizzatori reminiscenti della darkwave anni ottanta-novanta.Le strutture dei brani enfatizzano ulteriormente l’intreccio di questi due linguaggi musicali, creando spazio tanto per complessi ricami e assoli strumentali quanto per semplici riff ed eterei tappeti ambientali su cui far adagiare un cantato fermamente ancorato nella musica pop. Il disco tratta tematiche di paura e stigma sociale, parlando dell’atmosfera che lei e innumerevoli altre persone queer hanno respirato qualche decennio fa, quando l’AIDS mieteva vittime mentre i legislatori ignoravano completamente la situazione. La Wells riesce a evocare vividamente il turbine emotivo di una classe sociale spaccata, ostracizzata dallo stato che la dovrebbe tutelare e pertanto legata da un forte senso di appartenenza per le persone nella loro comunità, per i luoghi dove ancora resta possibile la libera espressione. La sua prospettiva è tragica, lo sguardo di una persona che sta vedendo la fine del mondo dipanarsi davanti ai propri occhi, eppure c’è anche del vitalismo in questo scenario apocalittico: Regards to the End mostra una persona che accetta l’esperienza umana in tutta la sua incommensurabile grandezza.

Black Midi – Hellfire

Dopo Schlagenheim, disco tutto sommato interessante malgrado i cliché e il pesante citazionismo, i black midi compiono un netto passo avanti con Hellfire, esperimento schizofrenico presentato come un concept album sulle disavventure di un gruppo di personaggi in tempo di guerra. Si spazia da coppie di disertori omosessuali in fuga (Eat Man Eat), a proprietari di bordelli in cerca di autoassoluzione (The Defence), fino a soldati della marina alle prese con traumi mentali e scrupoli morali (Welcome to Hell): conseguentemente, per rappresentare storie tanto scapestrate vissute in un clima di incertezza e violenza, la musica di Hellfire esalta ulteriormente l’estremismo timbrico, il crossover stilistico e lo sviluppo frammentario dei brani su cui già Cavalcade aveva puntato con fermezza – i suoni si fanno ancora più duri, la timbrica ancora più variopinta, le strutture ancora più sconnesse. Onestamente, il disco è un bordello, un tale bordello da suscitare reazioni contrastanti pure all’interno della nostra redazione. Nonostante ciò, su una cosa siamo tutti d’accordo: Hellfire è molto più interessante di qualsiasi altro disco post-punk random uscito dal Regno Unito quest’anno.

Rhabdomantic Orchestra – Almagre

La Rhabdomantic Orchestra ha fatto dell’esplorazione di un Mar Mediterraneo immaginario la propria principale poetica: un Mediterraneo di un’intensità viscerale e sanguigna, che profuma sì di musica mediorientale e folk nord-africano ma che contiene anche suggestioni dall’afrobeat dell’Africa continentale e dai generi popolari dell’America Latina, magari con il twist avant- della Vanguarda Paulista. La musica di Almagre scaturisce, quasi naturalmente e senza sforzo artificioso, dal denso accumularsi di temi di sax tenori dall’inconfondibile sapore latin, delicati volteggi di flauti bossa nova e samba che occasionalmente sfumano in suoni che potrebbero provenire da un ney, fraseggi di chitarra liquidi sullo sfondo, ritmiche dub e funk che insieme alle linee di organo Hohner e Farfisa si avvicinano tanto al rock sperimentale e selvaggio dei Moonshake quanto al jazz cosmico dei The Comet Is Coming. Lavori del genere – molto più che crossover stantii e scontati tra jazz arcadico e folk orientale che vengono spesso incensati solo perché escono per ECM – portano davvero avanti quel discorso di folklore immaginario che jazzisti come Don Cherry avevano intrapreso negli anni Sessanta e Settanta.

Silvia Tarozzi & Deborah Walker – Canti di guerra, di lavoro e d’amore

Quest’anno Deborah Walker e Silvia Tarozzi, mettendo in gioco le loro radici emiliane, hanno scelto di produrre un racconto che mette in discussione l’anima di esperimento e improv che caratterizza il rapporto delle musiciste con i loro strumenti. Tutti i Canti sono costruiti, composti, improvvisati all’ombra di questa triade di inni di guerra, lavoro e amore che si articola nei grandi motti partigiani, nelle prese di coscienza di classe dei canti delle mondariso e nelle ninne nanne dedicate ai pargoli, risaputo unico bene del proletariato di campagna. A partire da questo punto focale, concetto massimo dal quale Tarozzi e Walker abbeverano i loro virtuosismi con l’arco, evolve un mondo di rapporti mistici di testa e cuore, a volte battezzati da un semplice bordone di viola, altre volte racchiusi in un mormorio a cappella che sa di infanzia e adolescenza.

Yonatan Gat – American Quartet

C’è una sorta di strano e esilarante stupore nel sentire una melodia “eterna” come quella del quartetto di Dvořák mentre viene fatta a pezzi e rimontata in decine di modi diversi da un complesso che suona per quasi tutto il tempo come la band del Link Wray più anfetaminico. La ricontestualizzazione è disorientante perché quasi non si crede al fatto che quegli stessi intervalli possano assumere un sapore così diverso soltanto usando un altro strumento. Nell’originale c’è una rigorosa e gioiosa esplorazione dello stilema romantico attraverso tutte le sue insidie, sotto l’influsso inevitabile dello slavismo di Brahms; in American Quartet, un insieme di musicisti che riesce a rivoltare come un calzino quella stessa rigidità e creare una interpretazione anarchica ma altrettanto gioiosa di quei momenti.

Vladislav Delay – Isoviha

Che Sasu Ripatti fosse un producer molto sul pezzo lo sapevamo, ma con Isoviha fa un passo più in là: prende i pattern ritmici della footwork e li immerge totalmente nello scenario sonoro post-industriale, sciogliendoli tra glitch e distorsioni senza soluzione di continuità. Un intero campionario di kick drum, snare e handclap su ritmi sincopati, oltre che cut-up di sample vocali mandati in loop, smuove continuamente il fango pesante dei droni caricato di spesso pulviscolo noise. Nei rari frangenti in cui l’assalto costante di ritmo e rumore si quieta, prendono il sopravvento atmosfere di ambient rovinatissima e sconvolta in cui si avverte ancora l’odore della battaglia. Potete prenderlo come il disco di footwork più maligno e astratto che si sia mai sentito o come un disco post-industrial di grande pregio gettato come una cappa nera sul dancefloor: Isoviha è un ascolto a perdifiato che salta alla giugulare e non molla mai.

Ecko Bazz – Mmaso

Ecko Bazz nel 2022 flagella ogni indugio e ci regala Mmaso, un disco grime/gqom che è una delle somme più evidenti della verve guerrafondaia di Hakuna Kulala. Mmaso è un debutto che fa a spallate con i grandi dischi dell’hip hop hardcore/industriale europei e americani, in linea di massima vincendo su tutta la linea in quanto a cattiveria, tematiche e intensità. Il musicista alterna vari DJ della label alla produzione per farsi aiutare a raccontare svariati assalti frontali tritati dal suo flow acrobatico, alternando queste bombe a grappolo con intermezzi notturni e terrificanti che oscillano gravemente su tappeti arruffati di trap. NON È IGNORABILE.

È tutto per questo nostro 2022. Durante gennaio vedrete comparire i nostri approfondimenti su classifiche personali e menzioni d’onore in articoli dedicati per chi ha voglia di scavare ancora più a fondo: vi rimandiamo a questo appuntamento. Buona fortuna, servirà a tutti noi.