A pensarci bene, la definizione di deconstructed club è stata fuorviante. Per decostruire un pattern, un ritmo, un genere musicale è necessaria una visione della struttura e una tecnica di smontaggio; diverso è invece colpire l’impalcatura, piegarla a una forza estranea, imprimendo nella sua natura l’impatto del trauma. Quella che abbiamo ascoltato negli ultimi anni alla frontiera tra avanguardia e hype è allora forse meglio definibile come distorted club, una dance music impattata da un PTSD nei confronti delle pretese di costante iperattivazione ed equilibrismo produttivo su un vuoto emotivo gigante. Non ci sono risorse (temporali e/o attentive: a un certo punto i due aspetti finiscono per collassare) per sostenere costruzioni metodiche, transizioni graduali e roba simile: bisogna efficientare e lo si fa con la violenza della disperazione, accartocciando a forza ciò che è troppo regolare per entrarci. Anche le melodie, i temi, gli orpelli rimangono intrappolati tra i detriti e ne diventano parte integrante ma non integra. Giustamente questo metodo aveva generato una scossa nella scena quando ha iniziato a diffondersi e altrettanto giustamente ora viene percepito come uno standard al livello della nostra inquietudine. Non stupisce anzi che negli ultimi anni ci sia stata una piccola corrente di musiciste dalla buona visibilità (Kali Malone, Anna Von Hausswolff e Sarah Davachi, oltre al più sotterraneo FUJI|||||||||||TA) che hanno scelto consciamente di rifiutare la modernità del frastuono per abbracciare uno strumento secolare come l’organo a canne, che nei loro lavori recenti permea con la propria ieraticità avvolgente ambientazioni sonore dai tempi dilatati. Allo stesso modo non sorprende che la rappresentazione plastica delle nostre esistenze primomondiste sia stata proiettata velocemente su un altro stile di sound design, ovvero la versione iperrealista del collage sonoro. Una proposta costruita, cioè, mettendo insieme una pletora di stimoli diversi attingendo sia a sample sia a frammenti composti che hanno la caratteristica di fare solo rapide comparse nel flusso sonoro o di essere pesantemente trasfigurati; questi elementi vengono usati come tessere cangianti per realizzare un’ambientazione sonora con caratteristiche estetiche, emotive e tematiche che cercano di emergere con organicità nonostante la frammentarietà del materiale di costruzione. Non che l’idea sia propriamente nuova: le stesse coordinate potrebbero essere assimilate già a certe interpretazioni più schizoidi di plunderphonics e tape music, o anche mix particolarmente fitti e coraggiosi. Certo è però che la modernità delle tecniche del trattamento del suono garantisce una varietà di strumenti e una possibilità di definizione del dettaglio che potenziano enormemente la carica espressiva degli scenari entro cui plasmare un percorso di questo tipo. Ne derivano costruzioni elettroniche particolarmente vivide che travalicano i confini del sound design per abbracciare le ambizioni del world-building, con una narrativa dalla grandezza quasi cinematografica. In un momento in cui è tanto facile imbattersi in dibattiti sul metaverso quanto trascorrere ore a fare zapping virtuale tra le fonti multimediali più disparate, un’espressività non lineare che procede per accumulo di stimoli e crea ambientazioni digitali tocca sicuramente più di una corda interiore.

Una voce nuova in questa scena è emersa quest’anno con il collettivo vietnamita Rắn Cạp Đuôi, che ha fatto uscire un mini-album per la Subtext, sempre attenta agli sviluppi emergenti del sound design elettronico. Mentre artisti di spicco dell’etichetta come Paul Jebenasam o Joshua Sabin usano lo spazio sonoro nella sua interezza compresa di vuoti, per passare da vasti smarrimenti ad intimità raccolte, in Ngủ ngày ngay ngày tận thế si raccoglie la tradizione post-industrial per plasmarla in una forma allo stesso tempo densa e fluida. I bassi distorti e schiacciati di casa Subtext sono ancora qui, così come i synth nevrotici che paiono frantumarsi ad ogni istante, ma questi pezzi sembrano assorbire come un buco nero i molteplici strati sonori che fanno la loro comparsa per essere agganciati, metabolizzati e infine inglobati in un centro sfuggente. Un progetto da seguire.

Per gli amanti del caos in alta definizione, invece, è emerso il primo album di Little Snake. Tutto di questo disco (titolo, copertina, musica) vibra di grandiosa confusione e porta all’estremo lo stile ipersaturo del canadese, che sembra voler continuamente stupire chi ascolta con colpi di scena ripetuti, preparati, pregustati. Si tratta sicuramente dell’interpretazione più magniloquente di questo stile, dove un brano sembra contenerne almeno una decina, smembrati e moltiplicati per invadere ogni spazio possibile dell’immaginario. A suo modo, una dimostrazione di virtuosismo.

Una delle interpretazioni più particolari arriva invece dal veterano Keith Rankin, uno dei fondatori della Orange Milk Records e prolifico produttore sotto il nome Giant Claw. La sua discografia esplora le possibilità di questo approccio già da anni, con delle peculiarità evidenti: le strutture alla base dei suoi pezzi sono spesso basate su minimalismo e ripetizione, poggiando su circonvoluzioni di synth che si ramificano e si radicano progressivamente, e l’atmosfera mantiene una tipica algidità oltreumana cristallizzata in una grazia non comune. La visione di fondo qui non emerge per contrasti o combinazioni tra le tante possibilità che si manifestano, ma è chiara fin dall’inizio e i passaggi più convulsi sono incanalati in una tensione dinamica tra conflittualità e (tentata) pacificazione. Dopo il riuscitissimo Soft Channel del 2017, l’ultimo Mirror Guide cerca di guadagnare potenza di fuoco dal collage sonoro concedendosi un’emotività più pronunciata nel contesto di un ambiente sempre alieno, confermando ulteriormente Giant Claw come uno dei produttori più raffinati all’interno di questo stile.

La musica elettroacustica è inestricabilmente legata a due tipi di rimodellamenti: quello delle tecnologie di registrazione e produzione sonora, che ampliano tecnicamente le possibilità combinative degli elementi audio (non aggiungono esattamente delle tessere al puzzle, bensì ne modificano i contorni in modo da renderli più facili all’incastro); quello neurale della mente creativa umana, che nell’epoca dell’iperconnettività digitale ha accesso come mai prima a stimoli, fonti, dati che consentono la formazione di nuovi ed inediti legami di significato. È perciò interessante seguire le piccole mitopoiesi dell’elettronica più astratta man mano che si concretizzano sempre più possibilità di ampliarne la visione e di modellarne i dettagli. Una personale predilizione mi spinge a ricercare tessuti sonori che non si dedichino all’evocazione/descrizione attraverso l’amplificazione del potenziale immaginativo delle composizioni, bensì visioni creative che perseguano una narrazione che si crea di volta in volta attraverso la giustapposizione e la fusione delle diverse componenti. Storie sonore, insomma, e non paesaggi. Ovviamente la narrazione non ha nessuna pretesa di essere chiara o univoca, in quanto viene suggerita e proposta come concatenazione di possibilità; sta poi a chi ascolta creare il proprio personale audiolibro allacciando riferimenti e modellando la trama sull’unicità della propria sensibilità e delle proprie memorie.

A chi legge queste righe sarà a questo punto sorta, insieme ad una speranzosa fascinazione, anche la pruriginosa sensazione che molto facilmente si possa ascoltare della gran fuffa. “Io metto dei suonini qua e là, creo un’atmosfera vaga con poco sforzo, poi tu immagina quello che vuoi”: sarebbe un trucco spiacevole in cui cadere. Fortunatamente un grande disco dell’anno appena passato mostra in piena luce la perizia che occorre per supportare l’architettura di una creatività sinceramente non lineare. Si tratta di The Tower, collaborazione tra Lionel Marchetti e Vanessa Rossetto. Il francese è sicuramente il nome di cartello, essendo un vero campione dell’elettroacustica sia nell’approccio narrativo che descrittivo: ascoltare rispettivamente Adèle et Hadrien (Le livre des vacances) e Jeu du Monde per vivere alcune delle opere più immersive orientate verso questi differenti svolgimenti. Vanessa Rossetto ha sì nel suo catalogo una parte non indifferente di concettualismi dimenticabili, ma compensati da lavori di valore che ne hanno cementato la reputazione come una prolifica sperimentatrice. Insieme creano una landa (elettro)acustica che vive di grandi densità affiancate a profonda desolazione, un senso di minaccia incombente che pervade tutti i passaggi insieme al brulicare della vita presente e sotterranea. La varietà, la definizione, l’inventiva dei paesaggi sonori sono tra i migliori che si siano sentiti nel genere in questi anni; con un’immersione profonda dell’ascolto la sospensione dell’incredulità è spontanea e ci si può addentrare in un percorso tra i tanti che gli artisti hanno suggerito. Sembra, nei contenuti, di poter tracciare un parallelo con Voragine, libro di Andrea Esposito uscito anch’esso lo scorso anno: un linguaggio semplice che con la propria lucidità estrema è però capace di seminare presagi e sensazioni fuori posto, che si accumulano fino a generare un desiderio invincibile di tensione risolutiva. Non capita così spesso: ascoltare per goderne, quindi.

Certo, ci sono esempi in cui questo approccio si dispiega attraverso un ricorso a tecniche di sound design più definite e strutturali: è il caso del notevole Lazzaro di Domiziano Maselli, un gioiellino della musica elettronica italiana dello scorso anno. Non c’è collage di suoni né giustapposizione di elementi differenti, anzi l’atmosfera che attraversa i pezzi è segnata da una coerenza fortissima nel gioco di vuoti e pieni che sigilla l’emotività imbottigliata nel disco. Maselli sembra in pieno controllo di una materia fluida e pesante, la modella per generare quadri mutevoli che lasciano la propria traccia prima di cambiare ancora forma. In poco più di mezz’ora si rimane ipnotizzati dall’abilità creativa che supera, e anzi valorizza, l’uniformità del materiale sonoro d’origine. Chi invece cerca di macinare nelle strutture corpose del proprio sound design più materia distorta possibile è Sarah Belle Reid, che in Mass costruisce un incedere pachidermico di suoni digeriti in massa continuamente mobile e minacciosa. Arriviamo qui dalle parti della post-industrial più informe e ostica, che rinuncia alla costruzione di possibilità multivalenti per guadagnare la certezza di una densità sonora debordante lanciata con la forza di un obice. All’opposto troviamo la visione estremamente sfilacciata di Maxwell Sterling, che nel suo ultimo Turn of Phrase utilizza le fonti sonore alla stregua di rovine esposte alle intemperie dei trattamenti elettronici ed arricchite dalla propria consunzione. La narrazione qui si dissolve nell’evocazione pura di stati alterati, favoriti dalla momentanea estasi di levità ambient, prima che il flusso dei brani porti nuovi detriti ad agitare inquieti risvegli.

Le pubblicazioni di musica elettronica più chiacchierate sono quelle rivolte allo stesso tempo a pubblico e critica, più o meno astratte, più o meno concettuali. Ma a livello di industria discografica lo zoccolo duro del mercato (inteso come: gente che effettivamente compra questa musica in formato fisico) riguarda tutt’altro tipo di produzione, quasi sempre estranea al mondo della critica musicale se non per pochissimi siti specializzati, e cioè quella orientata al dancefloor. Nel primo ambito strutture e stili sono estremamente fluidi, le forme mai totalmente definite e anzi aperte a nuove interpretazioni che incoraggiano un continuo rimescolamento dei riferimenti; nel secondo invece questi elementi sono ben codificati e basati su una solida tradizione, che viene di volta in volta aggiornata con la forza di idee ed intuizioni senza mai perdere di vista le proprie radici. Si può insomma distinguere concettualmente tra la più ampia definizione di “musica elettronica” e quella più specifica di “club music”. La prima prolifera sui siti di critica musicale; la seconda su Discogs. Hanno in gran parte un pubblico differente e rispondono a diverse aspettative. Soprattutto il concetto di sperimentazione cambia notevolmente, perché un conto è approcciarsi ad una creatività libera da schemi e senza percorsi designati, un altro è partire da uno stile che ha ritmiche e sonorità riconoscibili e cercare di renderlo personale, innovativo, brillante e un po’ pazzo senza dimenticare che al test del dancefloor “it must deliver”, deve avere un impatto.

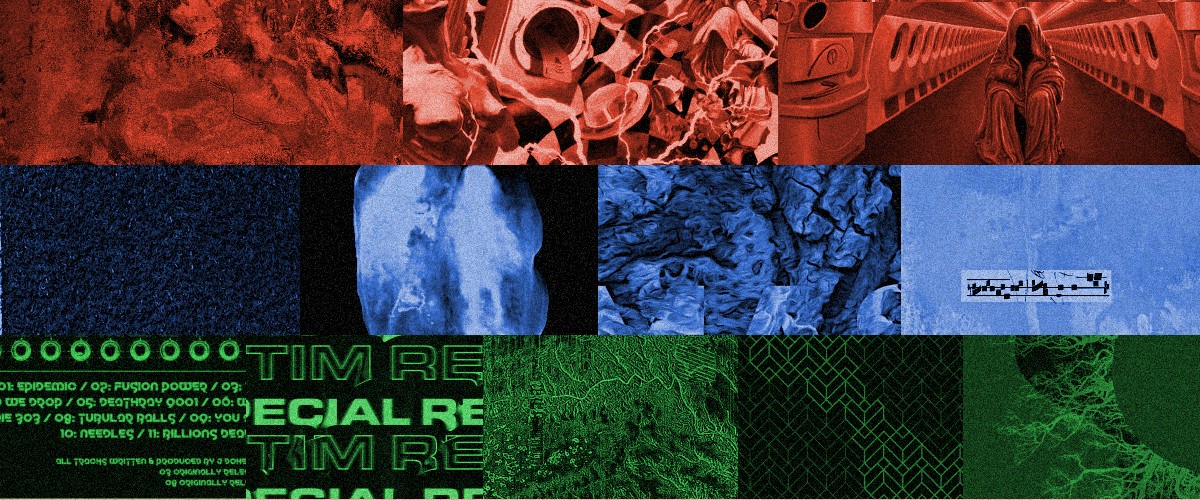

Senza i grandi exploit della scena electro degli ultimi anni (Galaxian e Nemo Vachez su tutti), nel 2021 a prendersi la scena nella club music è stato lo stile che affonda le proprie radici in jungle e breakbeat, rivitalizzate da una grande fioritura di interpretazioni attuali. Non a caso una delle uscite più sorprendenti dell’anno, All Caps di ZULI, (di cui abbiamo già parlato qui) parte proprio da queste coordinate sfruttandone la malleabilità e la mutevolezza per accogliere un’ampissima gamma di sfumature dell’elettronica made in UK degli ultimi tre decenni; usando cioè uno stile riconoscibilissimo come cartina di tornasole di tutte le evoluzioni avvenute e di quelle ancora possibili. Altra grande vetrina delle potenzialità di questo suono è Advanced Ganymede Technologies della AGT Rave Cru, un divertentissimo mastodonte dalla vocazione enciclopedica che sembra voler mostrare tutti i potenziali incastri tra sample, ritmiche e coloriture entro cui ci si può muovere; un caleidoscopio moderno che sa essere fantascientifico, minaccioso, danzabile e nei momenti migliori tutte e tre queste cose insieme. Per chi invece cerca la versione picchiaduro della jungle senza rinunciare all’eleganza, l’uscita imperdibile è la collaborazione tra Special Request e Tim Reaper: un bilanciamento quasi miracoloso tra atmosfera e capacità di menare i timpani, dall’impianto orgogliosamente old school ma con una sensibilità sonora aggiornatissima. Decisamente più aperto alle contaminazioni ambientali si è rivelato Kessler con l’EP Ambivalent, in cui riesce a raccogliere tutta una serie di umori che arrivano fino all’outsider house e alle morbidezze di certe produzioni garage, senza rinunciare al ritmo spezzato come strumento per evocare e legare tra loro le diverse nature con cui giocano i suoi pezzi. Non possono mancare anche dei singoli-bomba, naturalmente, e ne porto qui due che rappresentano interpretazioni quasi opposte di questo artigianato da dancefloor: 5ives / Sliding di Sully mostra quanto può essere sottile l’astuzia di saper coniugare ritmi killer con influenze e citazioni non scontate, da accelerazioni footwork a temi che riproducono gli svolazzi di strumenti ad arco; e Gasoline / Sundown di Dom & Roland che invece afferma senza mezzi termini come sia possibile riproporre con successo nel 2021 una drum ‘n’ bass di stampo classico se si azzecca la combinazione di pattern affilatissimi e ripetizione efficace, senza sprecare un secondo di minutaggio.

In tutte le loro peculiari incarnazioni, peraltro parziali rispetto alla ricchezza di ottime pubblicazioni in quest’ambito, i dischi citati aggiornano con successo all’attualità la tradizione delle produzioni inglesi targate anni ’90 e confermano la jungle e i suoi numerosi affluenti come una delle influenze più fertili anche a tre decenni di distanza: dai rave ai club, la potenza di questo suono si mantiene intatta.

BONUS: TRE PEZZI PANDEMICI

Keith Rowe – Absence

Pezzi accattivanti pompati da una radio in lontananza mentre in primo piano si accumulano rumori di corde tese fino allo spasimo, sul punto di spezzarsi; noi vogliamo disperatamente prestare l’orecchio alle melodie, ma l’angoscia di quei suoni si prende la scena. Una metafora neanche troppo sottile della nostra condizione mentale tra zone rosse e quarantene.

Blawan – Under Belly

In altri tempi questo sarebbe potuto essere un pezzo gioioso. Un tema che sglitcha virato su toni cinguettanti, il basso che fa serpentine da fuochi d’artificio, il ritmo incalzante: ci sarebbero tutti gli elementi per finire in un disco del primo Baths. E invece no: è un pezzo di Blawan del 2021 e quindi il tema è affogato nell’acido, il basso è distorto in maniera inquietante, il beat sembra poter andare in pezzi a ogni frangente. Rappresentazione aurale di quello che #nonèandatotuttobene.

Anderson – Level Quest

Per rendere un pezzo memorabile ci vuole almeno una buona idea, e qui è questa: ogni passaggio del brano è il checkpoint di un videogioco e ogni aggiunta di elementi tematici segnala il passaggio al livello successivo, in un continuo arricchirsi del brano man mano che procediamo nell’ascolto. Un pezzo di house-virata-electro coloratissima, divertente e piena di inventiva, da riascoltare a ripetizione per tirarsi su di morale mentre cerchiamo anche noi di superare il livello del prossimo picco di contagi senza beccarci il Covid.