In copertina, la Iron Dome intercetta missili di Hamas, Gaza

Dopo un lungo sonno degli ingiusti durato anni torniamo a cavallo. Per celebrare i nuovi inizi non c’è molto di meglio dell’unica rubrica di cui siamo sempre riusciti, anche nel gelo siderale del nostro silenzio, a portare bandiera – in salute e in malattia.

Gli ultimi anni sono stati difficili per tutti, ma la nostra ricerca diventa man mano più semplice. I redattori sanno dove trovare la musica giusta, se la rimpallano, se ne discute; i trend vengono creati o analizzati al microscopio nel nostro laboratorio – una struttura in cui ognuno dà il suo contributo per un’alchimia critica che si acuisce in una punta di freccia antica e pungente.

Gli ultimi anni hanno visto un fiorire di buona musica in innumerevoli direzioni, ed è questo il motivo per cui, anche in quest’occasione, cerchiamo di darvi un riassunto panottico e propositivo, molto distante dalle solite classifiche ma allo stesso tempo totalmente consapevole di cosa sta succedendo attorno a noi. In questa classifica si parla di opera contemporanea, di musica per videogiochi, di jazz italiano e trap ugandese.

È così oggi e sarà così domani: attorno a noi sta succedendo di tutto, bisogna solo saper guardare. Sperando di fare cosa gradita, vi lasciamo alla lettura dei nostri commenti sui dischi che hanno spaccato il pianeta durante il suo ultimo giro.

In bocca al lupo.

Maria Arnal i Marcel Bagés – Clamor (Fina Estampa)

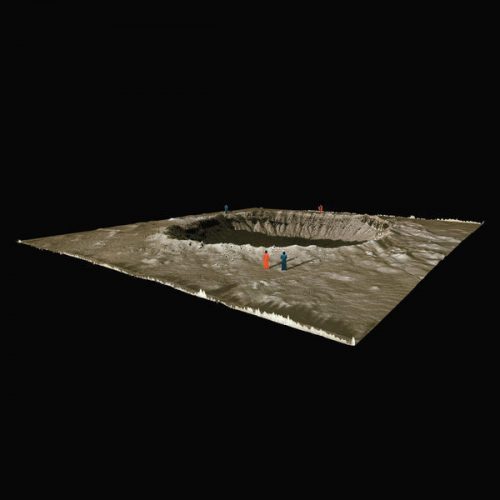

Clamor, della performer catalana Maria Arnal accompagnata (come sempre nei suoi ultimi dischi) dal musicista Marcel Bagés, è una release incredibilmente curata sotto tutti gli aspetti che contano, e in soli 40 minuti riesce a far intraprendere all’ascoltatore un viaggio sonoro davvero imponente. Tutto inizia da piccole perle art pop che richiamano alla mente una sorta di St. Vincent ammorbidita, con lo sguardo rivolto più all’elettronica che all’acidità post-punk nelle influenze che compongono il tessuto strumentale. A questo punto, ascoltando il disco superficialmente si potrebbe trascurare quanto moderno e profondo sia l’approccio alla musica elettronica con cui vengono dipinti i panorami di Clamor, e a buona ragione: gli arrangiamenti si dipanano quietamente, in punta di piedi, con manipolazioni vocali, cambi di dinamiche e pulsazioni spesso soltanto accennate, presentate in qualche secondo per poi sparire e riapparire in una forma completamente diversa. I molteplici espedienti tecnici e compositivi mangiucchiano i bordi della coscienza di chi sta ascoltando, traccia dopo traccia, facendogli apparire visioni effimere di scene e personalità apparentemente scollegate: siamo nel reame del pop, ma per come sono trattate alcune voci potrebbero ricordare la freddezza di Oneohtrix Point Never, alcuni sintetizzatori e atmosfere potrebbero far pensare alla ciberneticità di Holly Herndon (che in una traccia, effettivamente, compare); la pienezza della musica pop si perde man mano nel vuoto, e ci troviamo in maniera quasi involontaria a pensare all’accademia, ai primi sperimentatori elettroacustici e poi ai mostri sacri dell’avant-garde, con gli archi del Kronos Quartet che adesso si fondono a ritmiche glitch in un crescendo d’urgenza e disarticolazione. Universi musicali presenti e passati dialogano, si compenetrano, vengono separati nelle loro componenti basilari che sono poi riutilizzate con gusto per comporre una musica composita e stimolante. Quello che rimane dopo l’ascolto, quando ripensiamo al disco nel suo insieme, assomiglia alla sua copertina: un territorio al di fuori del nostro mondo, un paesaggio lunare sezionato e circoscritto sul quale i due musicisti hanno pieno controllo. (David)

Backxwash – I Lie Here Buried With My Rings and My Dresses (Uglyhag)

All’intersezione distruttiva e perfetta di hip hop industriale, black metal e horrorcore troviamo il nuovo disco di Backxwash. Riuscire a costruire un panorama sonoro che incorpori questi generi senza finire a produrre un mappazzone inascoltabile sarebbe già una conquista, poiché alla fine sono tutti stilemi diversi per comunicare tematiche ed emozioni spesso molto simili. Certi espedienti narrativi, infatti, si incontrano molto spesso in questi tipi di musica: la catastrofizzazione dello stile di vita da hustler e la droga come catarsi, lo sfuggire ai propri demoni o l’esserne consumato, tutti argomenti trattati ampiamente da un genere o dall’altro. Eppure I Lie Here Buried With My Rings and My Dresses si rivela essere una fantasticamente evocativa bomba a mano di trentatré minuti, una mistura potentissima di ululati black metal e stridii industriali iniettata in una prestante cavia hip-hop. Merito di tale riuscita è da una parte la produzione impeccabile, capace di strutturare gli strati di rumori e urla e distorsioni creando brani molto solidi; dall’altra le cadenze a volte funeree, a volte ubriache, a volte arrogantemente disperate degli MC, che ti strattonano la mano minuto dopo minuto per condurti attraverso questa selva di lamiere senza farti morire dissanguato. Questo album si inserisce dunque tra i grandi esempi della tenebra e del furore hip hop, filone che parte dai maestri supremi dälek arrivando a BLACKIE, ai clipping e adesso anche a Backxwash. (David)

Baiuca – Embruxo (raso.)

Uno degli aspetti più interessanti dell’ultimo decennio è stato il florilegio di scene musicali che in ogni angolo del globo hanno unito le potenzialità della musica elettronica con le espressioni della tradizione locale. Non si tratta solo di una conseguenza dell’espansione tecnologica; l’impressione è che sia in atto un po’ ovunque una reinterpretazione contemporanea del folklore, che passando il testimone dagli strumentisti ai producer diventa materia viva nelle comunità urbane e non, assumendo forme uniche a seconda del contesto. E se la ricchezza delle nuove voci provenienti da Africa, Asia e Sud America meriterebbe un’ampia trattazione a parte, tra i tentativi più intriganti e riusciti dello scorso anno troviamo un disco proveniente da uno spigolo della vecchia Europa. Arriva dalla Galizia la musica dei Baiuca, che già da anni contaminano pesantemente il folk della tradizione gallega con la club music: battiti house e bassi corposi si uniscono ai suoni di gaita e pandereta (rispettivamente cornamusa e tamburello galleghi). Non è un’operazione ruffiana né stucchevole, anzi; l’accostamento viene condotto con grande eleganza fino a diventare una fusione che amplifica le possibilità di entrambe le espressioni. Con Embruxo questa formula raggiunge un livello di maturità e coraggio tali da diventare irresistibile: i poliritmi sono modellati alla perfezione, tanto da dissolvere il distinguo tra corporeo e digitale, e si armonizzano alla perfezione con le parti vocali, soprattutto nelle sezioni polifoniche dove si raggiunge un equilibrio luminoso tra ariosità ed ossessività. E poi l’orizzonte si amplia, tanto: i brani vengono pervasi da echi di Brasile e di Africa che aumentano il senso di straniamento, mentre i contributi elettronici impeccabilmente moderni e integrati fissano la musica in un punto indefinibile tra Durban e Londra. Considerata la varietà di stimoli a cui attingono i Baiuca, è sorprendente quanto la loro musica proceda senza nessuna forzatura, mantenendosi sempre coinvolgente e seducente anche nei momenti più ambiziosi. Embruxo è un disco dalle molte bellezze: non c’è che da lasciarsi conquistare. (Roberto)

The Bug – Fire (Ninja Tune)

Con Fire, The Bug prende i beat roboanti dei Techno Animal e li trapianta in una mistura di grime e ragga. Questa descrizione potrebbe evocare nella mente di chi conosce le parti in gioco l’immagine di un disco rumoroso e aggressivo, e in un certo senso tale impressione sarebbe quella giusta. La faccenda però non si esaurisce qua: per avere un quadro soddisfacente dobbiamo concentrarci sulle sfumature, poiché proprio queste donano a Fire il suo fascino e la sua grandezza. L’intero album vive infatti di ciò che riesce a costruire attorno a queste due costanti stilistiche, facendo appassire il vigore delle cadenze ragga e coprendo di melma le basi elettroniche industrial. Il mondo abitato dagli ospiti che si susseguono per le dodici tracce centrali viene delineato nella prima e nell’ultima: una distopia pandemica dove l’umanità è stata corrosa, lasciando al suo posto una massa di spettri senza direzione né scopo. Lo spoken word funereo di questi due brani – criptici dipinti di scenari apocalittici – è terreno infetto che, unito agli stridii elettronici e al deflagrare senza tregua di beat e bassi, fa marcire sul nascere la braggadocio degli MC, tramutandola ora in vaneggiamenti fuori luogo, ora nel morso rabbioso di cani randagi. Nell’orchestrare il tutto Kevin Martin svolge un lavoro eccellente, svuotando i generi a cui si ispira e intrappolando l’ascoltatore senza però privarlo dei pregi di ciascuno di essi: il tiro sbilenco del grime, la potenza evocativa della dark ambient à la Haxan Cloak, le timbriche dell’hip hop industriale più curato. Figuratevi un lago, figuratevi un vecchio pontile di legno che morde le sue sponde. Fire è la melma incrostata sulle palafitte, l’acqua torbida che le lambisce e le nuvole di detriti calciate in su dalle ombre che si intravedono nell’acqua. (David)

Raven Chacon / Du Yun / Aja Couchois Duncan / Douglas Kearney – Sweet Land (The Industry)

Sweet Land è un’opera contemporanea di frugale complessità, con un twist: non parleremo in questa sede di forma e contenuto dell’opera in sé, entrambi argomenti che saranno affrontati in un articolo apposito che uscirà a brevissimo. Al netto di ciò, il lavoro di Du Yun e Raven Chacon è stato, per alcuni di noi, il foriero dell’esperienza acustica più sorprendente e fulminante dell’anno. Il nucleo concettuale bifronte e la composizione a più mani di Sweet Land esplodono in cassa con una due ore di arie cangianti e tormentate debitrici tanto del bel canto quanto del minimalismo monkiano, macerie di rock sperimentale parassitante i capisaldi del kraut e dell’avant-prog fino ad arrivare alla tape music e persino ad una strana commistione con il trip hop di stampo dance della fine degli anni ’90, tutto incuneato in uno stampo accademico classico-moderno di matrice fortemente europea, ma scevro dal più impalpabile granello di colonialismo. Il disco è lungo e densissimo, riassumere l’intreccio sonoro senza perdere pezzi o appiattire il valore mastodontico della release è impossibile, ma è opportuno concentrarsi su quello che a nostro avviso è uno dei più grandi meriti puramente musicali di Sweet Land. Riformare il toolkit di un medium come l’opera inserendo pattern che si vedono solo alle ultime thule della musica sperimentale – e si può trattare tanto di Stockhausen quanto dei Residents, tanto di Feldman quanto dei Faust, tanto di Braxton quanto di Galas – non solo dona spessore e attualità a una forma artistica che è spesso relegata alla fioritura per ripetizione e differenza, ma riempie di nuovo senso anche il lavoro di tutti i musicisti che si sono impegnati a mappare altri suoni, tuttora distanti nel mainstream come in nicchie più specifiche. La magnificenza operativa del doppio Sweet Land, difatti, non si limita al suo ruolo di enfant prodige dell’opera contemporanea, ma raddoppia a sua volta in un trampolino di lancio per ricominciare un viaggio ai limiti della musica che spesso spaventa o appare ridicolo agli occhi del pubblico, ma che può concedere all’arte intera di riguardarsi ogni anno con una sfumatura di colore in più – che prima semplicemente non esisteva. Il messaggio cardine che passa al pubblico più creativo – tanto leggendo i testi, le interviste ai compositori, i commenti dell’opera, quanto ascoltandone il fatto sonico – è quindi questo: “Andate avanti, con rispetto. Qualcuno farà buon uso di ciò che avete incontrato”. E Sweet Land ne è una luminosa testimonianza. (Alessandro)

Sylvie Courvoisier & Mary Halvorson – Searching for the Disappeared Hour (Pyroclastic)

Dopo l’interessante exploit di Crop Circles nel 2017, era più che lecito domandarsi in che direzioni si sarebbero orientate le successive collaborazioni tra Sylvie Courvoisier e Mary Halvorson. Dopo solo quattro anni, la pianista svizzera e la chitarrista americana si sono nuovamente ritrovate in studio per questo Searching for the Disappeared Hour; dichiaratamente ispirato al celeberrimo Undercurrent di Evans e Hall, i dodici brani del disco non si adagiano però sull’atmosfera rilassata e accomodante del classico a cui le due jazziste dicono di riferirsi, mostrando invece un impeto creativo irrefrenabile e un gusto impareggiabile nel panorama contemporaneo. Così, tra un accenno a Beethoven e uno ai Beatles, le intricate figure del pianoforte di Courvoisier forniscono la solida impalcatura su di cui Halvorson è libera di esibirsi in assolo a velocità inumane, o di esplorare le tecniche di effettistica che avevamo già lodato col suo progetto Code Girl al loro logico estremo; e quando i ruoli si invertono, la fluidità con cui Courvoisier è libera di muoversi dal ruolo di sostegno a quello di solista con scale enigmatiche e florilegi misteriosi è ugualmente sconcertante. È altrettanto sbalorditiva la varietà di emozioni che le due strumentiste riescano a evocare: si passa, anche all’interno di un singolo brano, da unisoni ostinati a delicati fraseggi, da frammenti scomposti a luminose armonie. Searching for the Disappeared Hour cerca continuamente un equilibrio che trova ripetutamente nelle maniere più impensabili, facendo svanire, ad esempio, il commovente finale di Party Dress nel vamp di Bent Yellow, uno scherzo a metà tra Vince Guaraldi, Debussy e un pulviscolo di frammenti di specchio. Insomma, l’impressione definitiva sembrerebbe essere quella di uno straordinario punto di arrivo, il climax irripetibile di una sorellanza artistica; eppure, la verità è che terminato l’ascolto, si rimane con l’acquolina in bocca, ansiosi di scoprire ciò che Courvoisier e Halvorson hanno ancora in serbo per noi. (Jacopo)

Mabe Fratti – Será que ahora podremos entendernos (Unheard of Hope)

Mabe Fratti è una giovane artista guatemalteca: attratta inevitabilmente da quell’ombelico dell’America Latina che è Città del Messico, come in una storia di Roberto Bolaño la violoncellista si è unita, a poco più di un anno dal debutto Pies sobre la tierra (uscito anch’esso per la Unheard of Hope nel 2019), ad una comune dove ha vissuto in isolamento con altri musicisti della scena locale dediti all’improvvisazione di gruppo. Ispirata dalle opere letterarie di W.G. Sebald tanto quanto dai canti degli uccelli indigeni, Será que ahora podremos entendernos è un disco che fin dal primo ascolto sembra capace di vaporizzare in una nebulosa eterea la sua straordinaria complessità. La voce di Fratti, aleggiante in quel territorio onirico a metà tra i My Bloody Valentine ed Enya, si confonde in un impasto sonoro in cui i sintetizzatori creano il fondale sul quale il violoncello, effettato a più non posso, è libero di esprimersi. Durante l’ascolto di Será… si passa quindi da brevi motivi che evocano cattedrali desolate (la opener Nadie Sabe) a bordoni per i quali è impossibile evitare di pensare ad Arthur Russell (ascoltare l’evoluzione della scintillante En medio per credere). E tuttavia, lo sforzo dell’artista non si riduce a un compendio di lirico intimismo come queste descrizioni lascerebbero credere: anzi, tracce strumentali come Inicio vínculo final tradiscono una indomita voglia di espressione, con la rumoristica delle chitarre elettriche sul punto di ricoprire e sopraffare il fraseggio della linea solista. C’è persino spazio per austere, oscure esplorazioni in odor di Nico (Aire), benché il tono di Fratti scambi la sacralità teutonica per un misticismo più scardinato e primordiale. I soffusi battiti elettronici di Que me hace saber esto sembrano prevedere una totale divagazione kosmische; ma è il brano più lungo dell’LP, Un día cualquiera, a chiudere placidamente la serena meditazione di Será…, tra soffusi spiccato che borbottano messaggi dal dubbio significato, ma dal fascino incontrovertibile. (Jacopo)

Clara Iannotta – MOULT (KAIROS)

Nel 2020 siamo entrati per la prima volta nel mondo di Clara Iannotta grazie a Earthing, che nella zelante esecuzione del JACK Quartet mostrava tutta la spettralità aliena della sua musica. Non si può quindi dire che MOULT sia stata una rivelazione, ma ha sicuramente colpito vedere quanto ancora possono espandersi le potenzialità espressive di una formula ostica ma sinceramente sperimentale e originale. Nelle composizioni di Iannotta gli strumenti vengono portati all’estremo delle proprie possibilità e manipolati attraverso l’apposizione di oggetti “estranei” (graffette, magneti, persino del Patafix) che le consentono di esercitare un controllo quasi spiritico sulla loro natura fisica e musicale. Ecco che allora non si parla più di note ma di tessuti sonori che si trasformano secondo un piano fantasmatico e organico: fanno la muta, come suggerisce il titolo, ma in questo caso il carapace svuotato dei suoni sfiniti continua a pesare sulla struttura musicale e ne deforma i futuri sviluppi. Non si tratta solo di evocare una pur potente sensazione di agonia o minaccia strisciante: queste composizioni sono brulicanti di vita misteriosa che prolifera tra i suoni marcescenti e fa sì che nessun dettaglio sia marginale. La stessa Iannotta descrive l’intenzionalità della propria musica come un muoversi nell’oscurità, con i sensi che lentamente si abituano e percepiscono in tutta la propria corporeità gli elementi sonori che prima sembravano sfuggenti, indefiniti. Rispetto a Earthing, su MOULT le colonie di suoni si nutrono molto di più di contrasti dinamici, presenze ritmiche e accorgimenti elettronici che si muovono tra i relitti come nuvole instabili; in questo modo l’arazzo di suoni e rumori aggiunge nuovi materiali alla propria tessitura, mantenendone l’intrico e, in un certo senso, l’inesplicabilità. Ascoltare un lavoro che pur muovendosi all’interno della ricerca d’avanguardia classica post-Lachenmann riesce a richiamare tanto le densità soniche dei migliori Sunn O))) quanto gli esperimenti dell’underground noise è un tipo di entusiasmo da cui farsi prendere senza riserve. (Roberto)

Kaatayra – Inpariquipê (autoprodotto)

Fin dalla copertina che rifugge tutti quegli stilemi del metal che amiamo (sangue, Satana, cimiteri), Inpariquipê sembra essere stato pensato per disorientare: un turchese soffuso sulla quale si stagliano delle figure che forse sono uccelli o cavalli o pesci. Chissà. Fatto sta che, già dalle prime note di Tiquindê, la confusione continua: un panorama caldo, tropicale e psichedelico ci avvolge; pattern circolari di percussioni indigene, chitarre acustiche, archi, flauti, marimbe… Sembra quasi di ritrovarsi (per stessa ammissione dell’artista) in mezzo a una sezione dimenticata di Águas da Amazônia, uno dei tanti lavori di Philip Glass ispirati alla commistione tra musica classica e tradizione indigena. Quando lo stacco tra Tiquindê e la title-track ci colpisce, con il suo doppio pedale indemoniato, anche il più scafato veterano si sentirà irrimediabilmente perduto: il muro sonoro adesso è chiaramente più simile a un certo black metal dei Noughties (Alcest, ma anche i Wolves in the Throne Room), e tuttavia la scelta di avvalersi solamente di strumenti acustici disperde qualsiasi coordinata necessaria per riordinare questo disco in quella costellazione di scene e correnti che è il mondo della musica più estrema. Nemmeno le urla laceranti (comunque ben nascoste nel mix) di Ãráiãsaiê riescono a dissolvere l’idea che il lavoro di Kaatayra sia veramente rivoluzionario: e che la sua freschezza stia nella coraggiosa maniera in cui questo progetto sia riuscito a rimuovere le pietre d’angolo di un genere così codificato come il folk metal e a sostituirle con intuizioni tremendamente più attraenti e originali. Il pensiero torna persino ai Negură Bunget e al loro OM, un’operazione che pur partendo da lidi diversi sembrava muoversi sullo stesso sentiero luminoso: si può solo sperare che queste controcorrenti riescano un giorno a spodestare il canone del genere, che ogni giorno appare più stantio di fronte all’accecante novità di opere come questa. (Jacopo)

Matt Mitchell & Kate Gentile – Snark Horse (Pi)

Snark Horse è il nome di una formazione piuttosto variabile di musicisti, votata all’esplorazione ed espansione degli orizzonti dell’improvvisazione jazz, varata da due delle figure più importanti dell’avant-jazz di New York: il pianista Matt Mitchell, per cui abbiamo praticamente finito le parole da spendere (qualcuna la potete trovare qui o qui), e la percussionista Kate Gentile, che per quanto meno celebrata dell’illustre collega è comunque una delle voci emergenti più creative della scena East Coast – il suo esordio da leader Mannequins ha già palesato la sua vocazione a un jazz proteiforme dalle innumerevoli ricercatezze ritmiche, armoniche, strutturali. Snark Horse è pure il titolo del lavoro finora più monumentale mai inciso dalla Pi Recordings: un box set di sei dischi, per oltre cinque ore e mezza di musica, che raccoglie elaborate improvvisazioni collettive, ciascuna basata su una singola battuta di musica pre-composta (che durante la performance viene liberamente reiterata, trasposta, rivoltata…), dalla natura intrinsecamente non idiomatica e dallo sviluppo completamente non-deterministico; lungo questo almanacco di bislacchi game piece viene quindi disseminato un pulviscolo di scorci elettronici per solo Prophet-6, allo scopo di rendere l’esperienza di ascolto meno estenuante. Giocati tra intricati contrappunti strumentali e inestricabili grovigli ritmici, i pezzi di Mitchell e Gentile colpiscono tuttavia innanzitutto per la policromia timbrica (grazie all’utilizzo di sassofoni di ogni forma e misura, trombe e tromboni, viola e sintetizzatori, basso acustico ed elettrico, chitarra e banjo) e per l’eclettismo stilistico, che su una matrice jazz installa suggestioni e sonorità attinte dalla New Complexity, dall’avant-prog, dal noise, dalla musica elettroacustica, dal metal. Coloratissima e cangiante, la musica di Snark Horse diverte e si diverte, delineando lungo il viaggio la sagoma di nuovi spunti per l’avant-jazz del futuro. Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau. (Emanuele)

William Parker – Migration of Silence Into and Out of the Tone World (Centering)

Nell’epoca della musica liquida e della fruizione frenetica, un box da dieci dischi per dieci ore di musica originale potrebbe sembrare un monolite fuori posto, un monumento di ambizione anacronistica. Nulla di tutto questo. Migration of Silence… è invece un lascito vitale e potente dell’intera carriera di William Parker e allo stesso tempo un’opera perfettamente calata nelle questioni del proprio tempo. Un lavoro ampiamente collaborativo, con dieci formazioni diverse che contribuiscono alla costruzione di un corpus unico, in un mescolarsi di voci e sensibilità preziosissimo in tempi di distanziamento sociale. Un palcoscenico con i ruoli di spicco attribuiti alle donne, che suonano gran parte degli strumenti coinvolti e costituiscono la totalità delle performance vocali, uno degli aspetti più luminosi e coinvolgenti attraverso l’intera opera. Una fusione di stili ed influenze che va oltre il jazz stesso, e ben oltre lo sguardo occidentale: prendono parte ai brani strumenti provenienti da tradizioni musicali di tutto il mondo, che imprimono la propria traccia distintiva (timbrica, geografica, antropologica) e creano uno spazio immaginario e globale dell’esperienza musicale. Una coscienza politica che infonde la musica, la potenzia, ne viene potenziata: un riverbero di forza tra messaggio e medium che non lascia spazio a facili slogan e invece testimonia con viscerale autenticità storie di oppressione, per il proprio genere, per il colore della pelle, per le proprie origini ai margini della narrazione del Primo Mondo. Una testimonianza creativa che è quindi attualissima e, per dirla con un solo termine, life-affirming. (Roberto)

Andrew Prahlow – Outer Wilds: Echoes of the Eye (autoprodotto)

Giocare ad Outer Wilds è una delle esperienze più importanti che un individuo possa avere in questi anni. È un gioco che cambia la vita, va giocato a scatola chiusa, ogni informazione ottenuta precedentemente affonda un po’ della bellezza che se ne può trarre: per questo motivo le righe seguenti saranno, oltre che un doloroso e pallido riflesso del materiale d’origine, tutte sotto spoiler. Giocate ad Outer Wilds. E in seguito giocate anche il suo DLC, Echoes of the Eye.

[su_spoiler title=”Leggi di più”]Andrew Prahlow, il compositore che sta dietro ai progetti della Moebius, è un ragazzo che scrive da un lustro arrangiamenti e score per videogiochi, trailer, film, con uno stile di ampio respiro in tutti i media che tocca, assolutamente sinestetico e cinematografico. Nella colonna sonora originale di Outer Wilds si avventura a larghe falcate in una forma delicata di primitivismo cosmico, un misto eterogeneo di spiritismi country/folk strumentali (Timber Hearth, su tutte), di briciole di dark ambient (Dark Bramble) e di arrangiamenti epocali riversati nello stesso revival synthwave in cui si sono impegnati i vari Disasterpeace e Kyle Dixon (qui mi sto riferendo soprattutto a Final Voyage). Il primo disco di Prahlow per Outer Wilds rimane – per quanto struggente – un lavoro ancillare sostenuto soprattutto dai fasti del videogioco, che non saranno esplorati in questa sede. La soundtrack di Echoes of the Eye è un salto di qualità nella scrittura del suono che rivela una costruttività di Prahlow autonoma, ben impostata negli anni che corrono, straziante e allo stesso tempo curativa. Echoes of the Eye, un DLC che giova di un team molto più composito ed esperto, si può vantare di un album a supporto che gioca nello stesso campionato dei grandi compositori di dark ambient degli anni ’10 (non di rado vengono in mente i lavori di Bobby Krlic) e, forte della sua struttura necessariamente episodica, elimina le lungaggini tipiche del genere e va ad iscriversi in ranghi ben più interessanti e d’avanguardia. Esperienza intensissima anche a digiuno del videogioco, la corte di questo disco si compone di: temi inquietanti per theremin (Elegy for the Rings) incisi a fuoco nel filo rosso che lega le sue sezioni, poderosi drop di power electronics intrecciati ai climax concettuali dell’esperienza di gioco e dei brani (Dark Passage, Strange Flames), fraseggi di chitarra acustica all’uscio dell’avant-folk, con un intrigante palato di stile dawsoniano (le due River, Echoes of the Eye), tappeti di horror synth di memoria qui berlinese qui ottantiana (A Dream of Home, The Sound of Water), infine una direzione generale fortemente narrativa che lascia assolutamente esterrefatti. L’eclettico mestiere del disco è un piacere da inseguire nelle sue ramificazioni più disparate, questo primitivismo che germina tra cosmico e diabolico acquisisce quasi una forma-canzone e per questo il lavoro di Prahlow a sostegno di Echoes of the Eye si presenta, alla pari del DLC, come un regalo non richiesto. Se per il gioco originale il beneficiario di questo dono eravamo noi, stavolta il primo a guadagnare dalla luminosità di Outer Wilds è proprio Prahlow, che riesce a trascendere il suo ruolo da compositore di score, rinascendo in questo modo nella persona artistica di un musicista poliedrico e sensibilissimo, che non vediamo l’ora di rivedere alla sua prossima prova.[/su_spoiler]

(Alessandro)

Francesca Remigi / Archipélagos – Il labirinto dei topi (Emme)

Nata a Bergamo, ma di stanza a Milano, Francesca Remigi è una delle voci più promettenti e riconosciute del panorama jazz italiano (tra i critici e colleghi che hanno già espresso il loro apprezzamento, figura perfino Steve Lehman). Il labirinto dei topi, suo debutto su full-length come leader del sestetto Archipélagos, è una sorta di concept album sullo scenario tardo-capitalistico in tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni, influenzato ideologicamente dagli scritti di Noam Chomsky, Samuel Huntington, pure Roberto Saviano (…). Il tema è comunque la parte di gran lunga meno interessante del disco – tant’è che le verbose sezioni in spoken word e le discutibili scelte dei campionamenti (come il mitragliatore che si sente su The Shooting) sono i principali punti deboli dell’album. Ciò che rende Il labirinto dei topi un lavoro entusiasmante è piuttosto il suo linguaggio musicale visionario e à la page, chiaramente influenzato dalla scena avant-jazz newyorkese degli ultimi anni e in particolare dall’opera di personaggi come Steve Lehman (appunto), Matt Mitchell, Quinsin Nachoff, Rudresh Mahanthappa, Vijay Iyer (peraltro dedicatario di To Vijay, che potrebbe benissimo essere scambiata per una composizione da Accelerando non fosse per la presenza dei fiati) e soprattutto Dan Weiss, ovvio punto di riferimento anche per inquadrare il poliedrico stile batteristico di Remigi. Le manipolazioni elettroniche e gli effetti sonori che fioccano qua e là, il creativo incastro di poliritmi e armonie bizzarre, e l’approccio quasi scientifico delle composizioni (dichiaratamente influenzato dal rigore della musica classica contemporanea e di quella carnatica) contribuiscono insieme ad ammantare Il labirinto dei topi di un’aura torva e minacciosa, che più di ogni manifesto politico esplicito esprime il senso distopico di questi tempi. Un album bellissimo, che non sfigurerebbe nel catalogo Pi o Whirlwind Recordings. (Emanuele)

San Salvador – La grande folie (Pagans)

La grande folie è un album su cui abbiamo già speso molte parole, descrivendone la creazione, le influenze e il valore in un’approfondita recensione. In queste poche righe, considerato che non potrei mai fare di meglio nell’analizzare il disco, è dunque più saggio dare una rapida visione d’insieme, semplicemente invogliare voi lettori a sentirlo; dopodiché, se vi sarà piaciuto, se vorrete saperne di più, saprete già dove ottenere un quadro completo dell’opera. La grande folie è innanzitutto stimolante. Pur essendo un disco di sole voci e percussioni, l’impasto sonoro non lascia mai desiderare altro; anzi, l’utilizzo di arrangiamenti più elaborati o ulteriori timbriche probabilmente servirebbe soltanto a far perdere ai pezzi direzione e identità, rendendoli confusi ed eccessivi. Questo perché La grande folie è in secondo luogo complesso. Ritmiche, cadenze, modulazioni vocali, controcanti e intrecci armonici sono tutti arnesi sapientemente utilizzati dai sei membri per costruire una musica eclettica e profonda, che spazia dal trascinante al contemplativo servendosi di un approccio allo stesso tempo iconoclasta e rispettoso delle tradizioni musicali da cui attinge. Pertanto, i neofiti del folk regionale europeo sapranno godere della prima caratteristica, gli aficionados e gli addetti ai lavori della seconda: con ciò, possiamo dire che La grande folie è completo. Grazie a tutta questa varietà, e alla maestria nel saper orchestrare puntualmente ogni sua componente e influenza, il disco riesce a coniugare visceralità e sofisticatezza, le danze di una sagra paesana con la coscienza politica dei menestrelli partigiani, la modernità della musica leggera con il rigore delle esplorazioni accademiche. La grande folie è, per concludere, bello. (David)

Scotch Rolex – Tewari (Hakuna Kulala)

Il producer Shigeru Ishihara, nato a Tokyo ma attivo principalmente a Berlino, nell’ultima ventina d’anni si è cimentato con le possibilità più hardcore e insieme bizzarre della musica 8-bit, producendo diversi lavori a nome DJ Scotch Egg che, in verità, non sono mai riusciti a oltrepassare i più settari confini dell’underground. Per Tewari, registrato durante un soggiorno a Kampala, in Uganda, e pubblicato da una delle più importanti etichette dell’ambiente, Ishihara ha tuttavia optato per l’aka Scotch Rolex in onore dell’omonimo street food locale, in questo modo mettendo in chiaro fin dal moniker il suo forte debito culturale, ancor prima che stilistico, con l’Africa. La deformazione parossistica e disturbante della chiptune è ancora un elemento fondante della musica di Ishihara (sulla title-track, la sinistra melodia di synth pare il tema di Lavandonia di Pokémon Rosso trascritto dopo essere stato udito in un incubo), ma la sua visione è ora arricchita dal contatto con il variopinto panorama autoctono e dalla presenza di importanti musicisti del luogo (il rapper MC Yallah, il vocalist Swordman Kitala, i producer Don Zilla e Chrisman, pure Lord Spikehart del duo grindcore DUMA). Scorie provenienti da trap, industrial, gqom, illbient, post-club, perfino death metal e grindcore, si contrappongono e collidono tra loro, dando vita a soundscape alieni animati da un’aura futuristica che è insieme macabra ed eccitante. Per forza di cose, Tewari è ben lontano dall’essere un ascolto organico; ma proprio per questa sua vibrante incoerenza di fondo, brulicante di generi e voci così distinte e personali, finisce per rappresentare appieno la vivacità e lo stato di salute della scena elettronica e hip hop ugandese sorta intorno a etichette come l’Hakuna Kulala e festival come il Nyege Nyege – di cui, di fatto, questo Tewari è un parto collaterale. (Emanuele)

Esperanza Spalding – Songwrights Apothecary Lab (Concord)

Il cammino artistico di Esperanza Spalding la qualifica come una delle voci più interessanti del ventennio che stiamo vivendo: inizia come starlet del jazz pop/vocale, riconoscibilissima nel suo stile e apprezzatissima nei luoghi della middle class per il suo contrabbasso dolce e vellutato; si scolla dal suo tratto easy listening emergendo come diva dell’avant-pop distopico nelle geniali vesti di Emily’s D+Evolution e nel posteriore 12 Little Spells, infine approda tre anni dopo in un luogo che, superamento dialettico delle fasi precedenti, erompe come avanguardia vera del jazz vocale. Songwrights Apothecary Lab è una mensola tripartita di alchimie musicali, una collezione di concerti per la voce di una protagonista che in questo disco è assolutamente al suo massimo storico di qualità e creatività; qui Spalding, spogliandosi dalle seppur giuste velleità progressive raggiunte durante la maturità, si ritrova finalmente in piena libertà e in dialogo serrato con se stessa, è protetta da un interplay meno sapido degli ultimi dischi – più sparso e atmosferico – e raggiunge un grado di emancipazione geografica ed esplorativa che non si può riassumere con una manciata di influenze specifiche. Per quanto le ispirazioni del Lab siano dichiarate, infatti, la verità è che mappare i riferimenti di questo disco taglierebbe via grandissima parte del suo fascino, che si riflette perfettamente nel sito curato dalla musicista: i problemi affrontati con concetto da Songwrights Apothecary Lab consentono di sciogliere tutti i nodi che legavano Esperanza Spalding all’art pop strutturato e portano in cuffia un lavoro che, focalizzato sugli scopi estrinseci della sua musicalità, si presenta come qualcosa di completamente diverso. Qui si nasconde il motivo per cui questo disco ci ha lasciati a bocca aperta: nonostante la gentile pienezza del comparto sonoro e nonostante l’anima che echeggia il suo passato pop, l’articolarsi della voce di Spalding lascia delle sorprendenti sensazioni d’ascolto, molto simili a quelle cagionate da alcuni dei grandi esperimenti per strumento solista che hanno fatto la storia del jazz. Ascoltando le Formwela ci si accompagna con tutte le dovute riflessioni che colorano un’esperienza del genere: e mentre ci perdiamo con la mente in quegli abissi descritti dagli spazi negativi degli organismi vocali di Esperanza Spalding ci rendiamo anche conto di quanto la musicista stia fluttuando lentamente verso l’empireo di ogni genere in cui si cimenta. (Alessandro)

Squid – Bright Green Field (Warp)

Qualcosa di grosso si sta muovendo in Inghilterra. Sarà per il clima politico particolarmente instabile, per questi ultimi anni sospesi a metà tra libertà e reclusione o per la semplice voglia di far casino, ma è indubbio che una grossa parte dei gruppi rock più in del momento arrivino alle nostre orecchie dalle bianche scogliere di Dover. L’altra coincidenza, altrettanto straordinaria, riguarda le coordinate attraverso cui questi artisti riescono ad esprimersi: un cannibalismo feroce di generi che si muove in parallelo con quello che veniva attuato dai reduci del 1977, rigurgitato con la rabbia dei giovani adulti che sanno di dover fare i conti con le macerie dei barbari passati appena prima di loro e non fermati in tempo. Così, le rivelazioni discografiche inglesi del periodo più recente (i black midi, i Black Country New Road, gli Idles, persino gli irlandesi Fontaines D.C.) sono riuscite a imporre a stampa e pubblico un sound che non si farebbe fatica a definire, insomma, post-post-punk. C’è pure da dire che, nella maggior parte dei casi, questo sound è perlopiù innocuo, quando non totalmente offensivo; per fortuna, il debutto degli Squid non rientra tra queste categorie, proponendo invece soluzioni intelligenti a problemi apparentemente insormontabili quando bisogna confrontarsi coi mostri sacri del passato. Bright Green Field infatti attinge in egual misura da certi Talking Heads (principalmente per quanto riguarda il cantato del batterista Ollie Judge, come anche per il suo stile di scrittura delle lyrics) e dai The Fall; ma al posto di cedere alla tentazione dell’omaggio senz’anima, i brani di Bright Green Field assumono inquietanti forme mutanti, schegge deviate che vampirizzano le chitarre dei Sonic Youth come i fiati degli Henry Cow, lasciandosi andare a cavalcate esasperate (Narrator, senza dubbio la miglior traccia dell’LP) o affogando la veemenza giovanile in droni obliteranti (la coda di Boy Racers). Se c’è un disco rock da sentire quest’anno, è sicuramente questo. (Jacopo)

Anna Webber – Idiom (Pi)

La flautista e sassofonista Anna Webber non è un nome nuovo da queste parti – ne avevamo parlato nel nostro articolo monografico dedicato alla Pi Recordings, celebrando anche quel Clockwise che ne aveva cementato la reputazione agli occhi della critica specializzata. Quest’anno Webber è tornata con il doppio Idiom, che raccoglie i cinque brani finora inediti dell’eponima serie di sei composizioni (il secondo era invece già apparso su Clockwise); quattro di questi pezzi, eseguiti dal trio Simple, occupano il primo disco, mentre il sesto – di più largo respiro e pensato per un ensemble di dodici elementi – occupa interamente il secondo cd. Concettualmente, l’ispirazione per Idiom giunge dalla semplice osservazione che in passato Webber non ha sfruttato, nella fase di scrittura e notazione delle proprie composizioni, tutte le possibilità offerte dalle varie tecniche oblique e idiomatiche (appunto) adoperate invece nell’atto esecutivo, focalizzandosi più sul «pitch» anziché sul «sound». Per ovviare a questa lacuna, Webber elegge una specifica tecnica estesa per strumenti a fiato come elemento fondante per ciascuno dei pezzi della serie, ricamandovi intorno un dedalo di arrangiamenti che sfruttano lo specifico bagaglio improvvisativo dei musicisti e la stessa componente fisica dei suoni da loro prodotti. Vista l’attenzione meticolosa prestata all’aspetto sonoro in quanto tale, Idiom presenta diversi punti di contatto con avanguardie accademiche come il sonorismo polacco e lo spettralismo francese; tuttavia, la sempre pervasiva influenza del jazz addolcisce le asperità colte dell’estetica di Webber, coniando un linguaggio innovativo che, quasi completamente affrancato dall’avant-jazz, si spinge verso le nuove derive della classica contemporanea statunitense. È un album difficile e ambizioso, anche rispetto agli standard soliti di Webber e della Pi; è, incidentalmente, anche uno dei più coraggiosi e visionari lavori del 2021. (Emanuele)

Remi Wolf – Juno (Island)

Personaggio particolarmente off-track per i nostri canoni, Remi Wolf arriva a casa del grande pubblico tramite American Idol nel 2014, giovanissima – con delle esibizioni che francamente consigliamo di ignorare bellamente. Qualche anno dopo, grazie a dio, la ritroviamo al lavoro su due EP di pop sporco e particolarmente freak, nello studio consapevole di uno stile che trova la sua incoronazione in questa mina di disco, che ha portato la creatività sghemba della ragazza californiana anche sotto i riflettori della BBC. Possiamo effettivamente sperare che Juno trovi spazio per rimodellare alcune delle regole del pop contemporaneo: il mix fluorescente del disco si appoggia a tradizioni eterogenee che raramente sono entrate in dialogo, smazza tutto quanto in una dozzina di hit collose e tragicamente orecchiabili e riesce ad appiattire su un unico prodotto l’elettropop di piena loudness war nei suoi pezzi più dance/funk (M.I.A., Ting Tings, Chk Chk Chk, anche Solex), l’art pop più blasonato che ad oggi si crogiola in uno spirito tra il museale e il politico (St. Vincent, Tune-Yards, Esperanza Spalding) e l’hyperpop arrogante e killer degli act zoomer che grattano quel prurito liminale tra l’imbarazzante e l’ossessivo (100 gecs, Charli XCX, fino anche a Jerskin Fendrix). Non credo che la Nostra adegui questi riferimenti con particolare criterio: la direzione eclettica ed esplosiva della maggior parte dei pezzi di Juno lascia la valutazione clinica ad una veloce diagnosi di sincera ipercreatività. Ipercreatività che, se addizionata alla competenza che Wolf dimostra per la produzione dei brani, per la delivery dei testi e per la strutturazione mai pavida del pezzo, si manifesta molto più come benedizione che come problema. Incrociamo le dita. (Alessandro)

ZULI – All Caps (UIQ)

Qual è lo zeitgeist della musica elettronica contemporanea? Come si può sintetizzare il senso della sua attualità? Chi provasse a mettere insieme una risposta soddisfacente a queste domande si troverebbe a dover setacciare una ricchezza tanto rigogliosa quanto scoraggiante di ecosistemi coesistenti e diversissimi che sembrano eludere ogni tentativo di sintesi. Tra le molte validissime pubblicazioni “specializzate” in certe nicchie sonore è difficile identificarne una che cerchi di definire apertamente il suono dell’oggi. E proprio in questo riesce invece l’assalto a sorpresa di All Caps. Sei brani composti da zero dopo che un furto aveva fatto perdere a ZULI tutte le registrazioni di un EP già pronto, costringendolo a riconcepire tutto il lavoro mentre era in viaggio per concerti tra Nord Africa ed Europa. Una tabula rasa inaspettatamente provvidenziale, perché All Caps assorbe la potenza dei suoni vivi e pulsanti tra un confine e l’altro e si impone come una granata che lascia gli steccati divelti e crea nuovi squarci di possibilità. E allora diventa non solo possibile, ma perfettamente naturale, che la tradizione del suono jungle inglese si mescoli con l’electro-chaabi delle periferie del Cairo per creare un mix dalla potenza esilarante. E allora pare logico, anzi giusto, che le ritmiche della trap possano andare a braccetto con cervellotiche deviazioni glitch. Tutto l’EP vive di continui cortocircuiti che suonano assolutamente spontanei grazie alla capacità artigianale di ZULI di mescolare sample, beat, umori secondo una visione lucidissima: espandere la florida tradizione novantiana di bassi distorti e ritmi a rotta di collo per inglobare allo stesso tempo le manifestazioni più vivaci della musica da strada nordafricana e le ricerche più convolute del sound design. Il tutto, cosa più importante, senza che nessun passaggio smetta mai di essere fottutamente divertente. BRAVO, all caps. (Roberto)

Menzioni d’onore (NON perdeteveli)

Le menzioni d’onore di Alessandro:

- Rural Internet – Escape Room (autoprodotto)

- Kìzis – Tidibàbide / Turn (Tin Angel)

- Taqbir – Taqbir (autoprodotto)

- SPXCTRXM – Death in Turin (autoprodotto)

- Gazelle Twin & NYX – Deep England (NYX Collective)

- Springtime – Springtime (Joyful Noise)

- Eris Drew – Quivering in Time (T4T LUV NRG)

- Joy Orbison – Still Slipping Vol. 1 (XL)

- Ursula Sereghy – OK Box (Gin&Platonic)

- Sloppy Jane – Madison (Saddest Factory)

Le menzioni d’onore di David:

- Wild Up (Julius Eastman) – Julius Eastman Vol. 1: Femenine (New Amsterdam)

- Aesop Rock x Blockhead – Garbology (Rhymesayers)

- Rural Internet – Escape Room (autoprodotto)

- JPEGMAFIA – LP! (Republic / EQT)

- Arooj Aftab – Vulture Prince (New Amsterdam)

- “Blue” Gene Tyranny – Degrees of Freedom Found (Unseen Worlds)

- Genesis Owusu – Smiling with No Teeth (House Anxiety)

- Darkside – Spiral (Matador)

- Arca – KicK iii (XL)

- Nas – King’s Disease II (Mass Appeal Records)

Le menzioni d’onore di Emanuele:

- Scorpion Kings x Tresor – Rumble in the Jungle (Jacquel Entertainment Group / Piano Hub / Blaq Boy Music)

- Esoctrilihum – Dy’th Requiem for the Serpent Telepath (I, Voidhanger)

- Detlef Heusinger – Lulu’s Dream (NEOS)

- Tyshawn Sorey & Alarm Will Sound – For George Lewis | Autoschediasms (Cantaloupe)

- Unsane – Improvised Munitions & Demo (Lamb Unlimited)

- Plebeian Grandstand – Rien ne suffit (Debemur Morti)

- Brandee Younger – Somewhere Different (Impulse!)

- Dead and Dripping – Miasmic Eulogies Predicating an Eternal Nocturne (autoprodotto)

- Amaro Freitas – Sankofa (Far Out)

- Lady Blackbird – Black Acid Soul (Foundation Music / BMG)

Le menzioni d’onore di Jacopo:

- Arooj Aftab – Vulture Prince (New Amsterdam)

- Giant Claw – Mirror Guide (Orange Milk)

- Isaiah Collier & the Chosen Few – Cosmic Transitions (Division 81)

- JPEGMAFIA – LP! (Republic / EQT)

- Little Simz – Sometimes I Might Be Introvert (Age 101)

- Natural Information Society With Evan Parker – descension (Out of Our Constrictions) (Eremite Records)

- Richard Dawson & Circle – Henki (Domino)

- Senyawa – Alkisah (Eremite)

- Serpent Column – Katartisis (Mystískaos)

- William Ryan Fritch – Built Upon a Fearful Void (Lost Tribe Sound)

Le menzioni d’onore di Roberto:

- Alva Noto – HYbr:ID I (NOTON)

- Domiziano Maselli – Lazzaro (Opal Tapes)

- Don Cherry – The Summer House Sessions (Blank Forms)

- Evgeni Koroliov (Johann Sebastian Bach) – Partitas Part 1: BWV 825, 826, 830 (Tacet)

- Jean-Frédéric Neuburger / Jean-François Heisser / Serge Lemouton (Karlheinz Stockhausen) – Mantra (Mirare)

- Maxwell Sterling – Turn of Phrase (AD 93)

- Nicolás Jaar & Group – Live in the Hague (Rewire Festival)

- Rắn Cạp Đuôi – Ngủ ngày ngay ngày tận thế (Subtext)

- Vanessa Rossetto / Lionel Marchetti – The Tower (The City) (Erstwhile)

- Wild Up (Julius Eastman) – Julius Eastman Vol. 1: Femenine (New Amsterdam)