Credo che per me la durata ideale di un disco stia tra i 35 minuti di Starsailor ed i 45 di Kind Of Blue. In quello spazio magico c’è tutto il tempo per immergersi completamente in un altro mondo, esplorarlo ed esserne esploratə, e infine uscirne mantenendo magari sul palato il sapore dolceacre di chi sarebbe rimasto di più. Se invece l’ascolto non è esaltante, come più spesso succede, non sarà durato abbastanza da farsi rimpiangere troppo. Sono sensibile anche al fascino dei concept album totemici, che richiedono intervalli più ampi per sviluppare le proprie tematiche (liriche e musicali) con varietà di soluzioni e coerenza di fondo; il mio preferito ha in copertina tre uomini in una discarica. Ma questa categoria è più sparuta, perché non tutti i musicisti accoppiano alle proprie velleità espressive una visione così estesa; di quelli che lo fanno, in pochi riescono a mantenerla viva e forte da cima a fondo. Infatti più aumenta il minutaggio e più aumenta la probabilità di storture: maggior durata vuol dire anche maggiore spazio per passaggi a vuoto e momenti fuori fuoco, con l’attenzione che fisiologicamente si assottiglia e lo spettro della ripetitività che incombe più da vicino.Nel 2001 Robert Rich dovette far pubblicare il suo Somnium in formato DVD perché il limite di 80 minuti per CD non avrebbe consentito l’ascolto continuo delle 7 ore di musica. Da allora lo streaming e il peer-to-peer hanno ormai permesso di superare le limitazioni al minutaggio poste dal formato fisico: se prima la pubblicazione di un doppio o triplo album puzzava sempre di potenziale suicidio commerciale e doveva essere attentamente ponderata, ora anch’io posso caricare su Bandcamp tre ore di musica in cui suono ogni singolo oggetto che ho in casa. Eppure per la nostra generazione, che è cresciuta comprando e copiando CD, la soglia degli 80 minuti è forse una tara mentale che ci fa apparire ogni minutaggio superiore all’ora e mezza come un superamento delle colonne d’Ercole. “Ma davvero voglio impelagarmi nell’ascolto di questo mattone? Ne varrà la pena? E se poi non mi piace, avrò sprecato tutto questo tempo della mia vita”; succede, ma lo si spreca comunque e comunemente in modi ben più tristi. Resta il fatto che ascoltare un disco PLURIORARIO è un azzardo che scaccia i casual listener meglio delle pure bordate di noise (ora che il noise puro è pienamente sdoganato) e che solo i true believer riescono a prendere con cognizione di causa ed effetto. Volete dunque mettervi alla prova? Siete alla ricerca di un Infinite Jest musicale? Benissimo. Ho selezionato alcune uscite di durata superiore alle due ore per cui secondo me il gioco vale la candela. Per non barare non ho inserito compilation di musica già pubblicata, che in teoria possono essere allungate ad libitum, e mi sono focalizzato sull’elettronica per deformazione professionale. I dischi sono elencati in ordine crescente di durata. Pronti, via.

WILL LONG & DJ SPRINKLES – Long Trax

(150:35)

“The House Nation likes to pretend clubs are an oasis from suffering, but suffering is in here with us. Let’s keep sight of the things you’re trying to momentarily escape from… after all, it’s that larger context that created the house movement and brought you here”.

Così Terre Thaemlitz apre il suo Midtown 120 Blues, passo importante nel suo percorso di amore e coerenza per la musica house. Ci ammonisce a non scordare come ciò che oggi muove gioventù e soldi nei club di tutto il mondo, all’insegna della spensieratezza e del divertimento, è nato dalla sofferenza e dall’isolamento di persone emarginate che nel beat trovavano un’occasione di comunione ed identificazione. Quel che oggi intendiamo con “house” è generalmente distante dalle origini, non solo nella memoria storica ma anche nel suono, spesso artificioso, estetizzato al punto da diventare anestetico. Questo disco è un manifesto radicale di riapproprazione, alla ricerca di qualcosa che va al di là di generi e stili, arrivando a raggiungere l’anima di un suono. Per fare ciò, Sprinkles collabora con il sodale Will Long, minimalista ambient, che nella sua parte pennella visuali aeree con una tavolozza ristrettissima: una drum machine, un synth, sample vocali, nient’altro. Pochi strumenti usati con parsimonia per pezzi dalla fisicità presente ma dilatatissima, un saggio su quanto si può ridurre all’osso la musica house senza toglierle profondità, anzi aumentandola. Poi si possono pure aggiungere elementi a piacimento: questo rimane il nucleo della musica house e del suo messaggio, lo zigote primigenio che prende corpo man mano che lo si ascolta. Ci pensa poi Thaemlitz aka DJ Sprinkles a cucire un vestito su misura con i suoi overdubs, che vi consiglio di ascoltare alternati ai rispettivi pezzi nudi e crudi per una maggior resa. I suoi ritocchi sono misurati e magistrali, esempi perfetti di come aggiungere senso ad una composizione senza comprometterne l’originale. Concetto, esecuzione, atmosfera: tutto si fonde in un lavoro probabilmente irripetibile.

PRINCE OF DENMARK – 8

(185:06)

Otto, come il numero dei dodici pollici che compongono questo lavoro. Ma quello stampato sul cofanetto, a ben guardare, è il simbolo dell’infinito. L’infinito mi sgomenta perché io, creatura infinita e mortale, non riesco ad immaginarlo. “You will never have everything”, le uniche parole con cui la Giegling ha presentato questa uscita. Si sa che alcune delle tracce qui presenti hanno più versioni, non si sa quante o quali, si sa che le combinazioni non sono mai uguali e che ogni copia fisica è una bestia diversa. Prince Of Denmark aka Traumprinz aka DJ Metatron nessuno sa chi sia, ma si sa che non è più Prince Of Denmark perché dopo aver partorito questo lavoro l’alias è stato terminato, l’opera se ne è nutrita fino ad estinguerlo. Ho ricevuto i primi segnali acustici da questa entità nello stato di esistenza denominato Metatron, sotto forma di onde danzabili dal forte contenuto emozionale. Ma le emozioni sono passeggere, l’infinito è e forse è sempre stato, le sensazioni scoloriscono alla contemplazione dell’eterno. Che cosa rimane: techno, innanzitutto. Battito costante, pulsazione cosmica di fondo. Musica ripetitiva tanto quanto l’universo è vuoto: vero, ma non del tutto, e fondamentale per la propria bellezza. In realtà tutto muta, e quello che tu senti non è che l’epifenomeno. Sfiorare di polveri, baluginii lontani, nebulose indifferenti e poi, nel nulla, squarci lenti e dolorosi…e una costante tensione verso la pace, verso la luce. Prima ballavi, ora rifletti, infine ammirerai. C’è un sole anche qui, in questo angolo abbandonato, i suoi raggi sciolgono il buio e sciolgono te (da cosa?) fino ad un silenzio che sa di apoteosi. Tre ore di infinito a misura di umano.

AUTECHRE – Elseq 1-5

(247:49)

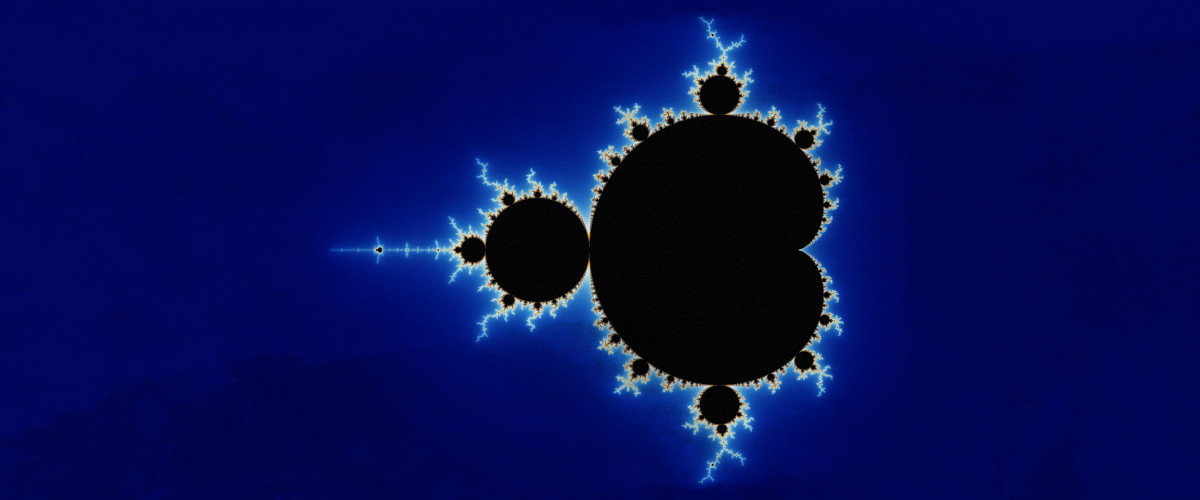

Una cosa su cui penso tutti possiamo concordare è che gli Autechre siano avanti. L’aspetto stupefacente è che abbiano continuato costantemente ad esserlo, non arretrando di un passo mentre il mondo intorno a loro cambiava a tutta velocità. Le produzioni degli esordi, che pure all’epoca sembravano aliene persino nella dimensione parallela del roster Warp anni ’90, oggi possiamo apprezzarle grandemente in termini di composizione e rottura dei dogmi stilistici a patto di contestualizzare suoni che sono anagraficamente datati; perché in nessun ambito come nell’elettronica lo spettro delle possibilità musicali è influenzato dallo sviluppo tecnologico, e chiedere a un disco di 25 anni fa di suonare come se fosse prodotto oggi è come pretendere che l’Intel Pentium sia ancora il miglior microprocessore al mondo. Ma la creatura proteiforme di Booth e Brown ha giocato d’anticipo sui tempi e nella propria camera oscura ha continuato a sviluppare il proprio suono, rendendolo espressivamente sempre più ermetico e astratto ma mai avulso dagli stimoli della scena contemporanea e, anzi, in certi aspetti anche precursore di alcune tendenze (senz’altro l’iperframmentazione ritmica, oggi simbolo di modernità, con cui gli Autechre giocano da più di vent’anni).

Si può dire senza sbruffoneria che nei primi anni Duemila nessuna produzione elettronica suonasse come gli Autechre, e che poche ne pareggiassero il fascino. Perfino in quella che di lì a poco fu la grande sbornia dubstep che dalla terra d’Albione invase il globo, il duo ebbe l’opportunità di dimostrarsi più giovane dei giovani (comparare il remix di Skeng con l’originale di The Bug per credere). Mentre gli altri grandi nomi della IDM novantiana si avviavano all’irrilevanza, chi facendo la figura del quarantenne che va a ballare in discoteca tra i ragazzini (Squarepusher), chi rintanandosi nella strumentazione e nelle sonorità dei bei tempi che furono (Aphex Twin), gli Autechre hanno continuato a fare la loro cosa senza prendere polvere. Questo quintuplo disco è arrivato dopo le due ore di musica di Exai del 2013 e all’uscita ha restituito la sensazione che i due, ammantati nel proprio status di culto, avessero semplicemente deciso di fare tutto quello che pareva a loro, incuranti del rischio di pisciare fuori dal vaso. Ancora oggi, invece, riascoltando tutto Elseq si è costrettə a raccogliere la mandibola più volte prima di arrivare in fondo, tanti sono i passaggi che lasciano a bocca aperta. Come, mi chiedo, come? Come si fa dopo 30 anni di attività a mettere insieme 4 ore di musica originale che potrebbe masticare e risputare fuori metà della roba che viene prodotta attualmente? Sentite c16 deep tread e poi 7th slip, che arriva quasi 3 ore dopo: sarebbero episodi brillanti nella carriera di ogni producer, mentre sono solo una piccola parte di quello che succede qua dentro. È evidente che nell’attuale suono degli Autechre non bisogna cercare l’equilibrio magico dei primi album, la loro musica si è fatta molto più pesante e buia, avvolgendosi di un ermetismo comunicativo che tende verso un obiettivo imperscrutabile; per raggiungerlo deve espandersi e strabordare da bordi e fessure del possibile tecnologico, senza sprecare risorse a modellare forme riconoscibili perché la direzione sta nel costante mutamento . Forse la visione più ampia sull’evoluzione di questa tecnica sono le recenti testimonianze live del duo, ma nel 2018 quest’opera mastodontica ci apriva la percezione a un universo di incastri sonori processati con stupefacente lucidità: una pulsione creativa mai doma, che assembla techno, glitch e dub secondo direttrici efficacissime e post-umane, rendendo la musica degli Autechre quanto di più assimilabile alla sonorizzazione di una rete neurale cibernetica. Per approfondire il legame tra intelligenza artificiale e musica, potete teletrasportarvi qui; se invece volete addentrarvi ancora una volta nella magnitudine nera e pulsante di musica che sfida la comprensione, Elseq è lì che vi aspetta.

IMPOSSIBLE NOTHING – Lexemenomicon

(260:00)

Ok, finora ho parlato solo di uscite che ritengo bellissime, adesso ci si ridimensiona un po’. Ricapitoliamo un attimo le premesse di questo disco? Impossible Nothing si definisce come un massimalista del sound collage e tra maggio 2016 e febbraio 2022 ha pubblicato 14 dischi all’interno di un vago concept semiotico, tutti con la stessa durata di 4 ore e 20 minuti. Alcune domande: è uno scherzo? È un meme? È un prodotto deteriore della democratizzazione internettiana di cui al quarto paragrafo di questo scritto? Dubbi sulla qualità in confronto alla pachidermica quantità della sua produzione sono leciti: solo contando le uscite di questa serie stiamo parlando di oltre 60 ore di musica, più di tutti gli album della carriera degli Autechre, per intenderci. Ora, fortunatamente ho una istinto di sopravvivenza abbastanza funzionante da non prendere in considerazione l’ipotesi di ascoltarmi tutto quanto, ma una possibilità a questo Lexemenomicon l’ho data. E devo dire che non è male. Impossible Nothing è davvero un massimalista, nel senso che mette sul piatto un glitch hop affollatissimo di suoni, sample, voci, ritmi che quasi faticano a stare tutti nello stesso audio contemporaneamente. Non ci sono spazi vuoti nella sua musica, anche perché quando non agisce per sommazione comunque riverbera ed espande i singoli elementi per occupare più spazio possibile. Ne risulta una specie di sinfonia dell’horror vacui, in cui ogni pezzo è la manifestazione simultanea di una decina di pezzi possibili. Diversamente da Elseq, in cui la vastità delle soluzioni sonore viene ordinata poi in dettagliate rappresentazioni in ogni brano, qui ogni spunto viene triturato e gettato alla rinfusa dentro il ripieno di una musica satura fino al punto di scoppiare. Logico che compaiano quindi passaggi caotici da cefalea assicurata (Hh, Nn, Ww) e più in generale l’impostazione del disco lo rende letale se ascoltato tutto in una volta. Se adeguatamente dosato, si apprezza il buono che c’è: un costante pistone di ritmi funkettosi ed elastici, una giocosità divertente e divertita nella gestione del materiale e una serie di accostamenti che colpiscono nel segno (la tastiera inneggiante che apre Zz che poi si sfrangia in scintille 8-bit; gli echi jazz-lounge-balcanici di Rr). Fermo restando che l’innovazione è più nel formato che nella sostanza, si tratta di un buon psicoeccitante per uso ricreativo.

DUST BELT – Ecocannibalism

(462:24)

Espongo subito un bias personale: ho una marcata debolezza verso lo stridente contrasto tra natura e tecnologia, meglio ancora se ammantato di un alone post-apocalittico. Ho un feticismo per i paesaggi sventrati e inquinati, per gli edifici in rovina, per le lamiere piegate e la terra violata. Cose per cui provo un’attrazione morbosa: Tetsuo, il Black Triangle di Koudelka, la Dust Belt e le voragini minerarie del Sud America. Anche se faccio la differenziata.

Così, per dire che questo progetto (8 cassette di industrial-noise-ambient che sonorizzano l’interfaccia tra progresso corrosivo e natura resiliente) titilla una parte recondita della mia mente ancora prima che sia uscita una singola nota. Si tratta ovviamente di una chiamata alle armi per gli incorreggibili appassionati del genere, quelli che spenderebbero soldi per una cassetta noise o per una ristampa di Muslimgauze, mentre le menti razionali all’unione di cassette + noise + 8 ore avranno già girato i tacchi. Non c’è di che biasimare, perché obiettivamente non si tratta di nulla che non si sia già sentito negli ultimi decenni e quel tempo potrebbe essere sfruttato per ascoltare molti dei capisaldi del genere. Però, però. Il progetto è valido, a partire dalla forte coerenza che lo percorre: ascoltandolo ho davvero avuto la sensazione che la tematica della natura violentata fosse un forte collante sotteso alla musica e non solo uno specchietto per le allodole. Soverchianti passaggi industrial, quelli dei primi SPK per intenderci, presse meccaniche che sbattono su altra ferraglia in un’aria satura di radioattività; e poi, tanto improvvise quanto catartiche, aperture ambient con field recordings di suoni naturali come oasi in mezzo alla discarica. Si passa quindi con grande fluidità da uno stato allucinato all’altro, come in una spedizione della Southern Reach all’interno dell’Area X. Non a caso gli episodi di maggiore effetto sono quelli in cui i rumori sgraziati delle macchine sono presenti ma attutiti o lontani, lasciati alla periferia dell’attenzione in una landa desolata che non è industria e non è natura, un confine di completa annichilazione tra due realtà totalizzanti. Alcuni esempi: il crepitio della ruggine che si impossessa dei macchinari in Dumping Grounds; scorie e liquami che scorrono tra le rovine sotto il suono degli allarmi in Residues of The Metropolitan Machine; la vita che torna a sopraffare timorosa l’ultimo rantolo dei rottami in Inhabited Domain. Musicalmente quindi è un buon lavoro che si rifà ad una ricchissima tradizione e la omaggia rispettosamente, ma la vera forza sta nell’immaginario che questo progetto riesce ad evocare con successo. Se vi sentite affini alle suggestioni che ho cercato di descrivere, dovreste provare a cedere al richiamo dell’ecocannibalismo.

ROLAND KAYN – A Little Electronic Milky Way of Sound

(823:13)

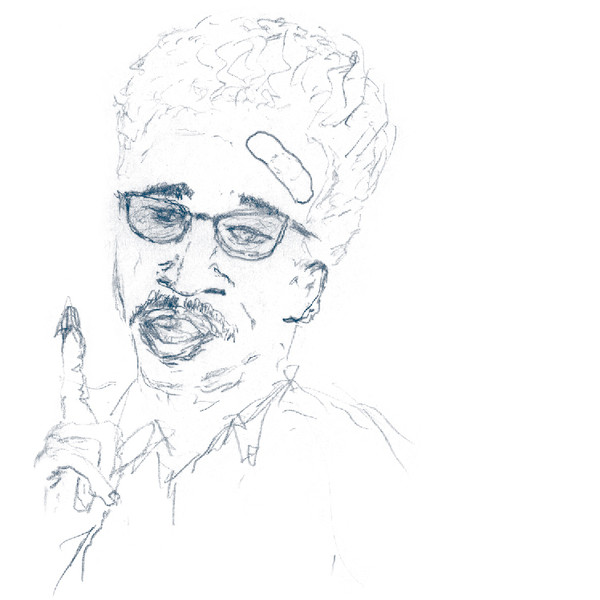

Con questo mi trovo in difficoltà. Ci provo. Prima di imbattermi in questo box set al momento della sua uscita, non avevo la benché minima nozione della vita e delle opere di Roland Kayn. Considerata la statura artistica del personaggio (che vi invito a verificare personalmente leggendo la biografia nel sito a lui dedicato) sembra incredibile il grado di oscurità associato al suo nome. Nell’introdurne la concezione musicale difficilmente potrei far meglio di Massimo Ricci, per cui tradurrò dal suo testo: “Roland Kayn è sempre stato influenzato più dalla teoria dell’elaborazione dei dati che dal lavoro dei compositori a lui contemporanei, […] iniziò ad usare il termine “cibernetica” per definire la propria musica, in cui reti complesse di dispositivi elettronici seguono le istruzioni del compositore sotto forma di un sistema di segnali e comandi. Parole come “armonia”, “melodia” e “ritmo” non valgono più; l’idea che un’opera musicale debba essere minuziosamente definita nel dettaglio dal compositore è un’eresia per Kayn, il quale rimarca il fatto che la musica cibernetica dovrebbe regolarsi da sé, lasciandosi alle spalle sia l’elemento narrativo sia le minuzie psico-emozionali solitamente associate alle nozioni di “compositore” ed “arte”. Neppure la persona che tira le fila del sistema può prevedere il risultato finale, poiché i processi in atto non hanno un vero e proprio epicentro, ed ogni suono acquisisce lo stesso peso e la stessa importanza in relazione agli altri”.

Kayn è deceduto nel 2011. Con questa pubblicazione postuma vede la luce una composizione che secondo il sito della Frozen Reeds (l’eroica etichetta che vi ha provveduto, coadiuvata dal restauro dell’audio da parte dell’altrettanto provvidenziale Jim O’Rourke) risale intorno a fine anni ‘70/ inizio anni ’80 e che rappresenta un magnum opus della musica elettroacustica di ogni tempo. Ognuno dei 16 CD che comprendono questo box set è, come nella volontà di Kayn, compiutamente autodefinito e perfettamente regolato da un’omeostasi oltremondana. Si tratta di universi musicali freddi, vasti, ricchissimi di costellazioni capricciose e mutanti di suoni che incutono una costante sensazione di sgomento di fronte a qualcosa di molto più grande di noi. Fin dall’ascolto dell’iniziale Czerial sono letteralmente sussultato sulla sedia più volte all’arrivo delle bordate taglienti di suoni alieni che vanno a trafiggere gli echi caotici di ciò che li ha preceduti. Mi rendo conto che sto saturando le frasi di aggettivi per cercare di esprimere l’esperienza dell’ascolto (fallendo). La miriade di suoni che invade (e in un certo senso attacca) chi ascolta non si organizza mai in strutture stabili, ma piuttosto procede per sommazione di complessità fino ad un punto di rottura, per poi ricominciare di nuovo. È senza dubbio il lavoro più ricco e inumano a cui abbia mai prestato orecchio. Ogni parte dell’opera è un’immersione in un ambiente di suoni così lontani dallo spettro dell’ascolto quotidiano da sembrare ostili, e la mancanza di schemi che fungano da appiglio mentale non fa che accentuare questa sensazione. Eppure ad ogni passo è come se una barriera cedesse e si entrasse in uno stato di contemplazione più profondo.

Momento pragmatico. L’opera dura quasi 14 ore. Vi dico che per quanto mi riguarda ognuna delle parti che la compongono è di alto livello, ma in tutta sincerità potreste ascoltare uno qualunque dei 16 CD ed avere un’idea sufficientemente onnicomprensiva dell’intero panorama sonoro che viene proposto qui. Se quel che volete è sentire semplicemente un’ottimo disco di musica elettroacustica limitatevi a fare questo, o in alternativa recuperate la spettacolare pubblicazione delle composizioni di Jaap Vink che di Kayn è stato collaboratore e sodale. Ascoltare A Little Electronic Milky Way of Sound nella sua interezza è qualcosa di molto diverso, oserei dire un’esperienza che sfida i limiti usuali dell’umana fruizione artistica: un percorso tortuoso fino in fondo alla tana del Bianconiglio, un’immersione profonda nel proprio pensiero e una tensione costante contro le sue costrizioni. Io ho rinunciato fin da subito all’ascolto continuo e ho programmato 16 sedute per digerire un CD alla volta, in modo da non affaticare troppo le mie deboli sinapsi. Dopo 3 giorni in cui non ho ascoltato altro che questo, mi sono reso conto di provare una stranissima divisione interiore: da una parte ogni fibra del mio corpo desiderava ardentemente godere di qualcosa che avesse un ritmo, una melodia, un tema; dall’altra sentivo che avrei potuto continuare ad ascoltare quest’opera per tutta la vita ed esserne felice. Ho la sensazione che l’ascolto in continuo di tutta l’opera ricompenserebbe il laborìo mentale con una chiave di accesso a qualcosa di altro; e chi ci riuscisse, ne uscirebbe con l’eredità di un cambiamento parziale ma decisivo.