Come molti di noi già sanno, la musica del nuovo millennio si misura in canzoni. Nonostante la rinascita del vinile – spesso inteso ormai più come oggetto da collezionisti che effettivo medium d’ascolto musicale – le grande piattaforme di streaming hanno donato ancor più importanza ai singoli o comunque ai pezzi che si infilano bene in una playlist. Le star dei generi più in voga del momento lo sanno: molti album mainstream hanno spesso due-tre pezzi vistosamente superiori al resto delle tracce per qualità e cura. In realtà la situazione non è cambiata più di tanto rispetto al passato, un discorso simile può funzionare anche per la musica dei decenni precedenti. I nostri nonni non ascoltavano certo interi dischi sul jukebox o alla radio, e pure in buona parte della canzone d’autore italiana si trovano magari due capolavori in mezzo a una manciata di altri brani ben meno ispirati. Detto ciò, noi di Livore ci siamo sempre e soprattutto concentrati sul formato album, e con buone ragioni. L’ascolto musicale è più profondo e impegnativo di come lo vive la gran parte delle persone; un artista necessita di tempo per comunicare al meglio idee, atmosfere, messaggi. Anche noi abbiamo canzoni preferite a cui torniamo periodicamente senza risentirci l’intero album, ma oserei dire che, forse in maniera inconscia, esse ci catturano così tanto perché abbiamo presente il contesto in cui sono immerse; un brano diventa quindi il simbolo di un disco, o almeno racchiude in sé una serie di informazioni che forse non apprezzeremmo del tutto se non le avessimo viste coniugate diversamente nelle altre tracce. Nonostante ciò, in questa occasione voglio astrarre tre pezzi particolarmente importanti per me dal loro contesto al fine di evidenziare l’enorme mole di input e ragionamenti che un grande artista riesce a incastrare in un paio di minuti. Una canzone può contenere un mondo: scopriamo alcuni di essi.

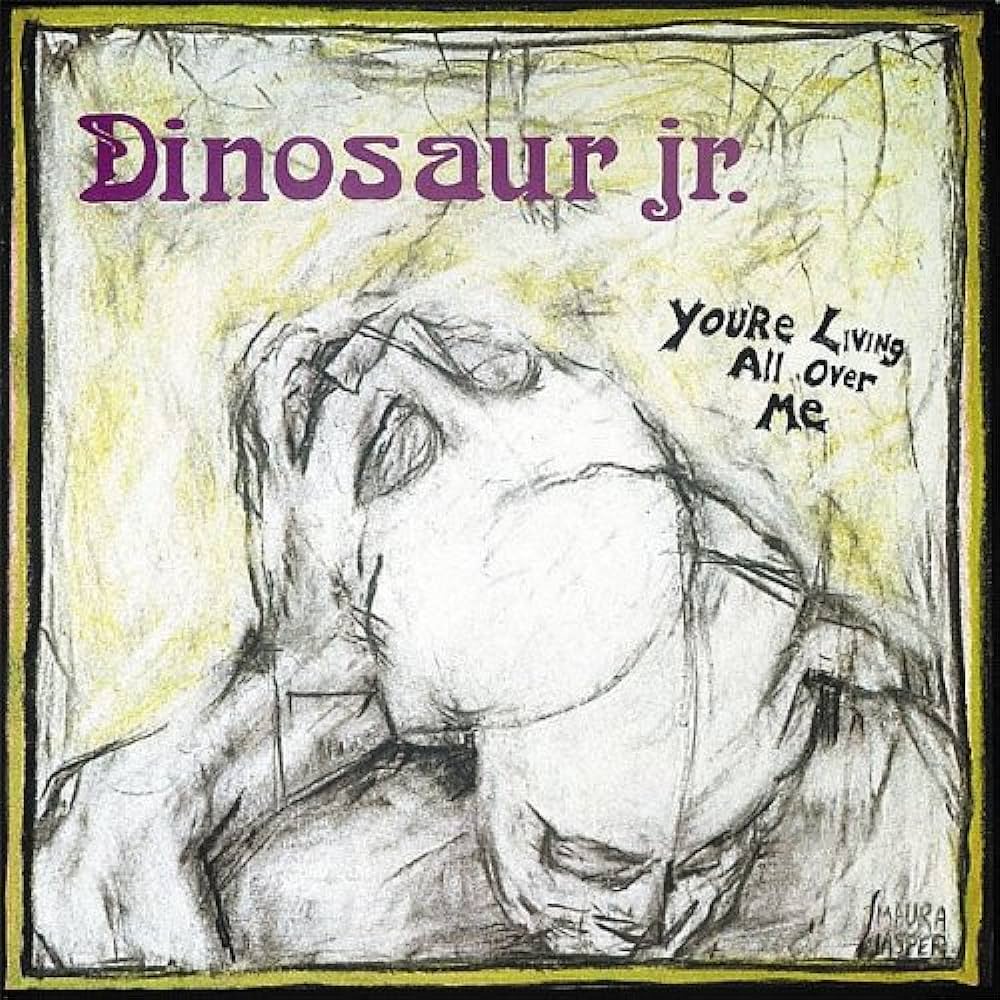

Dinosaur Jr – Just Like Heaven

I Dinosaur Jr di You’re Living All Over Me li conosciamo bene: un rock grasso e fuori dal coro, dove la voce stonata di J Mascis fa da contraltare a splendidi assoli di chitarra, il tutto incorniciato da un songwriting eccezionale. Non tutti sanno che nelle bonus track delle ristampe uscite a metà anni duemila è presente una cover di Just Like Heaven dei Cure, registrata ai tempi del secondo disco e originariamente rilasciata come singolo alla fine degli eighties. Nonostante io tenga nel cuore vari brani composti in quel periodo da J Mascis e soci, questa cover è pian piano diventata di gran lunga la mia canzone preferita dei Dinosaur Jr – nonché una delle mie canzoni preferite di sempre. Di base, anche la Just Like Heaven originale è un ottimo pezzo: Robert Smith è sempre stato bravissimo a catturare quella teenage angst fatta di romanticismo, illusione, eccessi di gioia e tragedia. A modo loro, anche i Dinosaur Jr hanno l’adolescenza tra i loro temi fondanti – non quella modaiola e cool dei Cure, ma quella di chi la fica la vede solo col cannocchiale. Io (per pura immedesimazione da esterno, lontanissima dal mio effettivo vissuto ovviamente, ci mancherebbe) ho sempre risuonato di più con la mistura di impotenza, frustrazione, dolcezza e fantasticheria portata avanti da una band di bonaccioni improbabili in pieno conflitto con loro stessi e il resto del mondo. Ai tempi i tre erano una vera e propria fucina di idee geniali, una forza impetuosa nata forse dal sobbollire della turbolenza presente nel gruppo insieme al fermento culturale circostante; il dispotismo di J Mascis, la frustrazione di Lou Barlow, lo zenith del movimento culturale hardcore punk americano che in quegli anni partoriva gioiello dopo gioiello. Bene: nella loro versione di Just Like Heaven i Dinosaur Jr prendono tutte le loro idiosincrasie e le coprono di melassa. È una cover eccessiva, giocosa, al contempo ironica e profondamente sincera. Con più ritmo, più potenza, più carne al fuoco a livello strumentale il pezzo sembra assumere nuova vita, scoppiare estaticamente comunicando tutta l’incoscienza del primo amore, quello che ti fa dimenticare il resto del mondo mangiandosi le giornate in uno schiocco di dita. La natura un po’ da secchioni della musica dei Dinosaur Jr fa sì che il brano acquisti un significato più immaginifico, lo spara nell’iperuranio rendendo questo amore ancora più immacolato – come quando al liceo si idealizzava una ragazza per cui si aveva una cotta, figurandocela troppo perfetta per essere vera. A livello strumentale, poi, l’operazione è magnifica: la morbidezza della chitarra acustica che suona la sequenza di accordi rende perfettamente omaggio ai sintetizzatori dei Cure, inserendo una punta di etereo nella già caratteristica mistura di noise, punk e slacker rock della band americana e rendendola ancor più tridimensionale. Tre altre linee di chitarra gli si sovrappongono subito: prima parte un semplice rinforzo ritmico, poi J Mascis rovescia su questa progressione una cascata di wah sbottonato, e infine ci fa rimbalzare sopra la melodia principale sciorinando una scala irresistibile, timbricamente sghemba e petulante. La dolcezza spesso strabordante del pop meno sperimentale dei Cure, che in dischi come Kiss Me Kiss Me Kiss Me impedisce a vari bei pezzi di raggiungere il loro potenziale massimo, è qua perfettamente contestualizzata in un gioco di eccessi dove anche stronzate assurde (gli altri membri della band che urlano “YOUU!!” accennando una ritmica metal nel bridge) contribuiscono in realtà a questa interpretazione di un’emotività larger than life. J Mascis, per gradire, ci butta dentro anche un assolo magnifico, che per qualsiasi altra band rock sarebbe la perla di un loro disco; qua è semplicemente un’altra delle tante vette di un chitarrista dal gusto melodico impareggiabile. Il brano dunque avanza freneticamente… e poi finisce. All’improvviso. Con un altro “YOU!” urlato dove ci sarebbe stato l’inizio del secondo bridge – la conclusione di quella che doveva essere una canzoncina fatta così per fare, e che in realtà è una gemma nascosta nella discografia dei Dinosaur Jr. A onor del vero, poi, non è corretto dire che la canzone “finisce” dato che è impossibile non farla ripartire istantaneamente, non metterla in loop per ore – questo brano non finisce mai.

Tom Waits – Anywhere I Lay My Head

Su Rain Dogs la raucedine di Waits e il suo piglio da protagonista di film noir si vestono di arrangiamenti assai più ambiziosi. Il disco delinea con straordinaria efficacia panorami urbani fatti di papponi e puttane, vincenti e falliti, dipingendo un mondo di legno marcio che scricchiola, strade semideserte e pistole che si inceppano proprio quando avresti avuto bisogno di sparare il colpo. Sta tutto nell’agguantare quella poesia che si annida nello squallore, quella decadente bellezza che rende irresistibili le grandi epiche americane. Come concludere un disco del genere? Anche i bar più malfamati devono chiudere i battenti. Quando la notte si sta ormai sgonfiando di tutti i suoi personaggi e i loro affari, momenti prima che le luci dell’alba ti costringano a ricordare chi sei e chi invece dovresti essere, rimane un’ultima scelta: cedere al conforto temporaneo del sonno oppure girare le strade solo come un cane randagio, coi fumi dell’alcool a fungere da scintilla d’innesco per mille rimuginazioni incendiarie. Anywhere I Lay My Head è la seconda di queste opzioni e molto di più. I fiati che aprono il pezzo all’unisono, accompagnando il ruggito da bestia ferita di Waits, trasudano una gloria mal posta, quasi volessero improvvisare solenni marce funebri a epilogo delle tante storie finite male. Il testo prende di pancia questa stessa tematica, alludendo agli alti e bassi della vita – bassi, perlopiù – con un registro poetico misurato alla perfezione: parole pregne di grandeur distorta eppure estremamente semplici, il perfetto linguaggio di un ubriacone che annega nella propria sensibilità incoerente. Al tempo di Rain Dogs Tom Waits respira il multiculturalismo convulso di New York, cercando di mettere in musica gli innumerevoli background differenti di persone con nulla da spartire tra loro che si intrecciano in quell’oceano d’asfalto; anche l’attitudine più strana, il genere più bizzarro, lo strumento più particolare finiscono quindi per coalescere, risultando perfettamente integrate nella poetica del disco. Questa closing track non fa eccezione: la pomposità degli ottoni, apparentemente fuori posto nell’accompagnare umili storie di sconfitta, viene legata musicalmente e tematicamente alle atmosfere dell’album in modo geniale. Alludendo con tutta probabilità a un aspetto piuttosto iconico della Grande Mela, essa riporta echi lontani delle orchestre ai funerali NYPD, minuti in cui anche il membro più disfunzionale e alienato del corpo di polizia poteva essere ricordato, in un miraggio collettivo, come un eroe. Illusoriamente eroico è quindi il vagabondare del protagonista; qualsiasi cosa avesse in mano, qualsiasi obiettivo o grande traguardo egli abbia mancato per un soffio, adesso si trova inesorabilmente solo. Nella totale mancanza di appoggi egli è però anche terribilmente, magnificamente libero: la sua casa è ovunque poggi la testa, ovunque desideri. In meno di tre minuti, Anywhere I Lay My Head non si limita a dipingere una figura suggestiva da guardare in lontananza, bensì pianta un coltello nel cuore pulsante della condizione umana. E come a voler premiare la lotta vana di un uomo senza alcun legame né prospettiva, il brano riserva un’ultima allucinante sorpresa. Tom Waits finisce i suoi guaiti; i fiati si quietano pian piano, c’è un attimo di silenzio prima della loro ripresa – stavolta ad attaccare una marcetta sgangherata di impossibile potenza. La parte strumentale rivela finalmente la sua duplice faccia, mutando da solenne a circense mentre accenna una melodia da quattro soldi che si estingue in fade out dopo pochi secondi. Si tratta di uno dei singoli momenti più memorabili della storia della musica. Il rimbalzare estatico di questa coda simboleggia un’ultima risata in faccia alla sorte, sguaiata e ridicola, e per questo straordinariamente significativa: conforto nell’assurdo, nel mollare la presa su tutte le preoccupazioni terrene, lasciandosi trasportare dalla corrente vorticante del destino. Comunicare emozioni e concetti tanto grandi con dieci secondi di marcetta da banda paesana è semplicemente sublime.

Talking Heads – Pulled Up

Energici, innovativi, eclettici: i Talking Heads sono giustamente annoverati tra i migliori gruppi della storia della musica per aver scritto e riscritto la new wave, il post-punk, il pop alternativo. Lasciando stare per una volta Remain in Light, forse la loro vetta assoluta, volevo invece concentrarmi sulla mistura trascinante di gioco e nevrosi contenuta in 77, il debutto dell’anno omonimo. Al contrario di come spesso succede per i primi dischi, abbiamo a che fare un lavoro già perfettamente compiuto, impeccabile a livello tanto tecnico quanto tematico, un approccio al rock mai sentito prima. Chiudendo ancora di più il cerchio: lasciamo da parte anche la miriade di pezzi iconici contenuta là dentro, da Uh Oh, Love Has Come to Town a Psycho Killer, e ragioniamo di nuovo sulla closing track. Pulled Up sono quattro minuti e mezzo di pura esuberanza dove scrosciate di riff funkettoni scandiscono l’incedere da deficit dell’attenzione di David Byrne; lui con la voce si sgola, rompe le melodie che cerca di seguire, manda completamente a brandelli il suo cantato assecondando il vitalismo di un brano euforico e liberatorio. Come succede anche con altri brani di 77, data l’estrema semplicità delle lyrics, quasi tutti gli ascoltatori tendono a non far caso alla genialità di alcune line di Pulled Up:

I cast a shadow on the living room wall

Dark and savage with a profie so sharp

Keep that wonderful food on the table

There’s really no hurry, I’ll eat in a while

Varie persone hanno ipotizzato che tutta la canzone, e specialmente queste quattro righe, siano un’allusione all’utilizzo di cocaina che ti rende esagitato, togliendoti l’appetito. Rigetto totalmente questa interpretazione, per me il significato è molto più creativo e sottile: David Byrne aveva 24-25 anni (il più piccolo della band) quando scrisse queste parole; i Talking Heads erano ancora allo stadio embrionale, ma infervorati dalla recente firma con la Sire Records e dai primi concerti. I sogni di un eterno outsider che fino a pochi mesi prima ancora faceva lavoretti per campare stavano finalmente diventando realtà. Vedo pertanto una sfrontata celebrazione di sé nella nitidezza dell’ombra sul muro descritta da Byrne, descrizione del momento febbrile in cui si capisce di avere talento e ci si vuole mettere in gioco; non si è più bambini, ma uomini con qualcosa da dire che le altre persone vogliono ascoltare, per la prima volta protagonisti in scena. Seguendo questa interpretazione, il cibo sul tavolo ha sia valore figurato che letterale: adesso è il momento di essere un poco egoisti, di godersi il momento e concentrarsi su sé stessi anche se ciò vuol dire perdere qualche occasione di comunità o vicinanza con chi ti è sempre stato vicino. Allo stesso tempo, queste sono le parole comunemente dette dai ragazzi quando la mamma li chiama a tavola mentre sono a giocare con gli amici, o da soli in stanza in un momento delicato del loro videogame preferito; in tale spirito, il cantato di Byrne qua muta magnificamente, assumendo un tono rassicuratore – tutto ciò perfettamente coerente con la sua voce, con la sua immagine, con la catchiness del pezzo. Pura espressione, di una precisione chirurgica. Questa visione delle cose, a mio avviso molto più entusiasmante della trita simbologia relativa a effetti psicotropi, è in realtà abbastanza corroborata da un verso iniziale che lascia meno spazio a voli pindarici:

Mommy, Daddy, come and look at me now

I’m a big man in a great big town

Years ago, who would believe it’s true?Goes to show what a little faith can do

La capacità di gestire questa straripante emotività (che peraltro incontra direttamente l’egomania, tratto odioso per eccellenza) con una tale simpatia e naturalezza dimostra meglio di molti altri esempi che la musica di Byrne nasce dalla sua personalità unica, ed è un filo diretto che lo connette al mondo. Questo filo non si potrà mai spezzare, anche adesso che da talentuosa promessa con tutto da dimostrare è passato a rispettata leggenda del midstream americano. E se vedo qualche altro coglione su twitter che lo sfotte perché si è presentato al Met Gala con una bicicletta lo vengo a cercare personalmente.

Tre tracce diverse che, seppur tutte accomunate dalla qualità eccelsa del songwriting di artisti intorno al loro picco espressivo, presentano punti di forza differenti. Se avessi parlato di questi dischi nel loro complesso – soffermandomi giustamente sul sound, sul loro valore in relazione ai tempi, sulle tematiche generali affrontate e sulle miriadi di trovate sonore e compositive che li rendono così speciali – sarei probabilmente stato troppo concentrato sul cercare di buttar giù un’opinione bilanciata, o un modo interessante di guardare al lavoro nel suo complesso, tralasciando così le piccole sfumature che rendono magico ciascun pezzo. Se c’è verità nel detto “Preoccupied with a single leaf, you won’t see the tree; preoccupied with a single tree, you’ll miss the entire forest”, forse un poco di saggezza alberga anche nel suo contrario.