Anche il secondo decennio di questo nuovo millennio è ormai terminato, il che significa che è tempo di tirare le somme. Noi ci siamo spesso e volentieri lamentati dei nuovi trend musicali e soprattutto critici sorti a causa dell’influenza di internet e dei servizi di streaming; ma a guardare indietro adesso, dopo pochi giorni dall’inizio del 2020, ci accorgiamo che questi anni Dieci hanno anche prodotto una quantità di grande musica in tantissimi generi differenti. È ovviamente impossibile riuscire a riassumere dieci anni così densi di stravolgimenti in un long-form, non importa la lunghezza: per questo, abbiamo optato per una selezione dei nostri cento dischi preferiti del decennio, ordinati rigorosamente per anno di uscita e con l’unica limitazione di inserire un solo album per ogni artista.

Alcuni dei lavori che abbiamo scelto sono classici già affermati nel loro ambito, mentre altri sono stati lavori che hanno influenzato in maniera più sotterranea gli sviluppi di certe correnti; altri ancora, semplicemente, sono piaciuti soltanto a noi e probabilmente la storia li archivierà come una nota a pie’ di pagina della musica di questi anni. Sempre meglio così che infarcire la nostra lista di album di Kanye West, Lana Del Rey e Beyoncé, in ogni caso.

Ecco quindi la selezione 2010-2019 di LIVORE.

Deathspell Omega – Paracletus (Norma Evangelium Diaboli, 2010)

Il black metal ha da sempre avuto un rapporto problematico con se stesso e con il mondo: genere oltre i limiti per eccellenza, in cui la territorialità e la purezza dell’artista la fanno da padroni. In un modo o nell’altro, i francesi Deathspell Omega capitanati da Mikko Aspa sono riusciti a trovare la quadratura del cerchio: pochissime, controverse interviste, nessun tour, solo i dischi a far parlare la band, che con questo Paracletus mette fine alla “trilogia contro Dio” iniziata con Si monvmentvm requires… nel 2005 e continuata nel 2007 con Fas – Ite, maledicti… Parliamoci chiaro: la musica dei Deathspell Omega è cattiva fino al midollo. Subito dopo la breve introduzione di Epiklesis la band si scatena su Wings of Predation, che condensa in poco meno di quattro minuti vertigini batteristiche, linee di chitarra ingestibili e un’atmosfera pestilenziale. Scordatevi quello che pensavate di sapere sul black metal: il sound dei Deathspell Omega è cristallino, chirurgico e assolutamente ipnotizzante. Così, tra le bordate nere di pezzi come Dearth (forse il brano più “standard” di tutto il disco) prende forma una suite serpentina di quaranta minuti inframezzata da piccoli, minacciosi riposi come la divagazione post-metal in coda alla furia apocalittica di Phosphene. Una dicotomia black che continua a interferire con gli arpeggi desolanti di Epiklesis II e che riesce a gettare il cuore oltre l’ostacolo, scatenandosi in un disastro infernale nell’ultimo filotto di brani da Malconfort fino ad Apokatastasis pantôn tra rallentamenti, accelerate e geometrie impossibili: insomma, i Deathspell Omega sono senza troppi giri di parole il suono del miglior black metal degli anni Dieci. (Jacopo Norcini Pala)

Anaïs Mitchell – Hadestown (Righteous Babe, 2010)

Se sulla carta è affascinante l’idea di un disco che unisca pilastri del patrimonio espressivo umano come il racconto mitologico, il teatro e la musica folk, Hadestown è una magnifica concretizzazione di quell’idea. Anaïs Mitchell (insieme ai suoi numerosi collaboratori) realizza un lavoro ricchissimo di intuizioni, colpi di scena ed espedienti comunicativi per meglio rendere i risvolti emozionali della storia, e non sorprende infatti che ne sia stato tratto un musical curato da lei stessa. Ma non si limita a mettere in scena una storia: la attualizza e la rivitalizza, ambientandola in un momento di grande crisi economica che parla direttamente al pubblico attuale. Ascoltare oggi Why We Build the Wall è un momento di sinistra ironia. (Roberto Perissinotto)

Janelle Monáe – The ArchAndroid (Bad Boy, 2010)

Gli anni Dieci hanno visto, nel loro incedere lento e minatorio, una hall of fame di divas del bene e del male – ne parliamo anche in molti altri paragrafi – e mi piace pensare che la Janelle Monáe di The ArchAndroid sia la donna da cui tutto quanto è cominciato: si presta bene. Cibernetico-analogica, brillante-golden, bianco-nera, con gli occhi piantati sulla qualità della composizione e il sangue che scorre al ritmo di un passafuoco. Con un setaccio e un po’ di cattivo gusto uno storico potrebbe ritrovarci tutta la posterità art pop/R&B che ha poi venato la decade, e negli avanzi ci uscirebbero un paio di aoty. Il disco in sé, secondo atto di un’opera triadica (con l’EP The Chase e The Electric Lady), è una cascata continua e implacabile di take guerrigliere che ridefiniscono per schiocco e complessità cosa può effettivamente succedere in un disco pop contemporaneo, armate di un piglio funk asfissiante (Dance or Die, Faster, Tightrope, Make the Bus), di un lirismo che sfocia più volte nel transumano (Sir Greendown, Wondaland, Oh, Maker…) e di ambizioni che giocano sulla stessa plancia delle grandi opere rock, spesso vincendo la partita a distanza (Cold War, Come Alive, Mushrooms & Roses…). Il tiro che risulta dall’elenco di brani è chilometrico – cosa che ai tempi la maggior parte delle zine di settore ha riconosciuto, dando alla release lo status di instant classic.

Lo è: negli anni Dieci non esistono dischi pop/R&B che non si siano confrontati – perdendo, imparando – con Janelle, una donna che all’epoca aveva venticinque anni e che ancora non poteva sapere che entrare in un pantheon mascherata da androide le avrebbe assicurato il trono di Dio. (Alessandro Corona)

Joanna Newsom – Have One on Me (Drag City, 2010)

La mole sconsiderata (un triplo disco con diciotto pezzi per una durata complessiva di oltre due ore) di Have One on Me farebbe vacillare la fede di molti ascoltatori: ma Joanna Newsom, qui al suo terzo disco, può contare sulla maestria incomparabile della propria arte per conquistarci. Concepito a quattro anni di distanza dall’impareggiabile capolavoro Ys, Have One on Me vanta però una schiera di collaboratori (e strumenti) molto più nutrita, assieme a Jim O’Rourke e Noah Georgeson, che avevano rispettivamente mixato Ys e The Milk-Eyed Mender, a spartirsi la cabina di regia. Il risultato tuttavia è sostanzialmente differente da quello a cui la Newsom ci aveva abituato in precedenza: l’opener Easy, ad esempio, si muove su un giro di piano impreziosito dai trilli dei flauti, lasciando in cantina l’arpa che fino ad ora era stata strumento principe della cantautrice. Have One on Me è infatti soprattutto un lavoro che si muove tra le possibilità di mutazione del suono di un genere ristretto come il bizzarro folk della Newsom: ecco quindi apparire spiragli di piano quasi ragtime, ottoni soffusi e una batteria dal sapore inequivocabilmente jazzy su Good Intentions Paving Co., la chitarra elettrica scarnificata di Baby Birch, il crescendo orchestrale di In California, gli arabeschi di mandolino su Go Long e così via. Questo non vuole ovviamente dire che la creatività compositiva della Newsom sia stata sacrificata in nome di una palette sonica più ampia: ne è un esempio la delicatissima ballata per arpa e voce Esme, che riporta alla mente i momenti più intimisti dell’inevitabile Ys. Have One on Me quindi non avrà la stessa capacità di colpire immediatamente al cuore come faceva il suo predecessore, ma rimane una miniera di geniali intuizioni e nuovi spunti di quella che ad oggi è la più importante cantautrice americana sulla scena. (Jacopo Norcini Pala)

Shining – Blackjazz (Indie, 2010)

Blackjazz si apre con delle urla. Cinque secondi di sofferente umanità prima che The Madness and the Damage Done dia il via alle danze: un’accelerata improvvisa e poi il primo vero riff del pezzo, un esercizio di grandeur pacchiana figlio dei Fear Factory o dei Ministry novantiani, storto da coordinate prog indecifrabili. Il gioco kitsch degli Shining, band norvegese il più lontana possibile dalle coordinate dell’omonima formazione svedese, è un martello pneumatico che nel giro di tre minuti si è trasformato in un micidiale assalto di incomprensibili ghirigori di sassofono ed muri di chitarre talmente poderosi da far impallidire Devin Townsend. I synth malaticci di Fisheye riportano invece alla mente certi Nine Inch Nails prima di esplodere in un breakdown alla Deftones e in un breve botta e risposta tra chitarra e sax tenore, che col passare dei minuti assume un ruolo sempre più di rilievo in mezzo alle scariche al tritolo del comparto ritmico. Exit Sun si abbandona a sporchissimi echi di feedback e mitragliate di mid-tempo; Blackjazz Deathtrance si propone di fare quel che il suo titolo indica, scaraventando nel frullatore grugniti vocali e synth ipnotici assieme alla solita combo di follia matematica tra chitarra, batteria, basso e sax. Il finale quasi sludge di 21st Century Schizoid Man, qui resa ancora più maniacale e delirante dell’originale crimsoniana, lascia intendere che la band norvegese credesse di avere i mezzi per mirare ancora più in alto. Ovviamente così non è stato, e gli Shining hanno tirato fuori soltanto album sgonfissimi e inutilmente pomposi nel resto del decennio che si è appena concluso: ma Blackjazz rimane un testamento di quel folle istante in cui gli scandinavi avrebbero potuto conquistare il mondo da un momento all’altro. (Jacopo Norcini Pala)

These New Puritans – Hidden (Domino, 2010)

I These New Puritans sono stati uno dei gruppi più importanti in ambito rock alternativo degli ultimi dieci anni, e hanno marchiato quest’epoca con almeno due grandissimi dischi. Abbiamo deciso di preferire questo Hidden a quello che è probabilmente considerato generalmente il loro classico (il successivo Field of Reeds) perché non solo è probabilmente il lavoro più originale che si possa ricollocare al revival di forme post-punk (inteso in senso molto lato), ma perché a ben vedere in questo album sono già presenti molte tracce, per quanto subliminali, di quel rock sontuoso ed etereo che farà la fortuna del suo successore. Hidden è un album cerebrale e sofisticato, che sposa quasi trent’anni di innovazioni del rock inglese (dal post-punk dei This Heat e dei Wire, all’industrial gotico dei Coil, passando per il post-rock dei tardi Talk Talk e dei Bark Psychosis e giungere infine all’art rock intellettuale dei Radiohead) con i beat e i timbri dell’elettronica e dell’hip hop, mentre qua e là fanno capolino interventi sinfonici, ostinati ritmici di estrazione minimalista, arrangiamenti cameristici. È forse uno degli ultimissimi casi in cui la musica rock ha tentato di essere sinceramente all’avanguardia in questo decennio, con scopi estremamente ambiziosi ma una esecuzione lucida ed efficace, e rappresenta pertanto uno degli indiscutibili capolavori di questi anni. (Emanuele Pavia)

Tu Fawning – Hearts on Hold (City Slang, 2010)

I Tu Fawning sono stati uno dei progetti più indecifrabili del decennio. La loro musica è legata a doppio filo ai più esuberanti interpreti dell’indie folk del nuovo millennio, ma allo stesso tempo ha un carattere oscuro e spettrale che proviene direttamente dal dark cabaret dei Dresden Dolls (di cui, con qualche semplificazione di troppo, potrebbero essere visti come un’emanazione più sperimentale ed eclettica). Il loro primo album Hearts on Hold è una collezione di brani dalla scrittura erratica e dagli arrangiamenti eccentrici, che strizzano l’occhio ora alla psichedelia, ora al trip hop, ora perfino al Tom Waits anni Ottanta e agli Xiu Xiu; eppure, le bellissime parti vocali di Corrina Repp (che possono richiamare con naturalezza tanto Beth Gibbons quanto Billie Holiday) danno al ribollente tessuto strumentale dei contorni ben definiti grazie a degli hook melodici che, pur nei momenti in cui la musica si fa più densa e cupa, conferiscono ad Hearts on Hold un carattere essenzialmente pop. Dopo questo disco, i Tu Fawning hanno pubblicato solo un altro (ottimo) lavoro prima di sparire nell’anonimato ed essere dimenticati da più o meno chiunque. Dopo dieci anni da uno dei dischi più particolari del panorama pop e folk del nuovo millennio, è giunto il momento di provare a riportarli alla luce. (Emanuele Pavia)

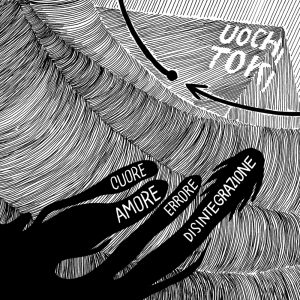

Uochi Toki – Cuore amore errore disintegrazione (La Tempesta, 2010)

Gli Uochi Toki hanno rappresentato l’esperienza musicale più sorprendente della scena musicale italiana in questo decennio, costellato da ben dodici pubblicazioni a loro nome tra album, EP e split. A fronte di molti ottimi episodi è il percorso complessivo a suscitare la maggiore ammirazione, per la curiosità mai doma di sperimentare diversi generi musicali insieme a nuovi linguaggi e mezzi comunicativi. Cuore Amore Errore Disintegrazione è il punto di rottura dell’equilibrio perfetto che si era creato su Libro Audio: le basi brillanti ed eclettiche non si fanno problemi ad abbracciare il rumore e a trasformarsi in frantumi musicali che si riconfigurano incessantemente sulle esigenze espressive; il flusso hip-hop torrenziale e ricco di metafore esplode nel mentre in cambi di prospettiva continui tra reale ed onirico, introspezione ed ispezione del reale. Una forma rotonda e ben definita non basta più a contenere una sempre maggiore complessità, per cui viene ingaggiata una battaglia contro la forma stessa e la sua fastidiosa tendenza ad aggregarsi in schemi riconoscibili. Questo principio sarà la guida di tutti i passaggi successivi degli Uochi Toki, ma è soprattutto qui che lo sforzo creatore del conflitto nutre una narrativa tanto sferzante quanto coinvolgente. CAED caedit. (Roberto Perissinotto)

Yellow Swans – Going Places (Type, 2010)

Rappresentanti dell’onda nera di rumoristi fai-da-te rigurgitata dall’underground statunitense ad inizio millennio, gli Yellow Swans hanno via via scavato sempre più profondamente sotto la matassa di dissonanze taglienti. In Going Places raggiungono una zona viscerale in cui arrivano gli echi degli assalti sonici in superficie mescolandosi con il crepitio della vita che marcisce. Per quanto questi brani siano continuamente a contatto con il rumore, quasi come se ci bollissero sopra a fuoco lento, non ne vengono mai sopraffatti; le scariche vengono dilatate e private di materia, lasciando dei droni minacciosi a governare su una landa desolata di suoni orfani che vagano in uno spazio vastissimo. Gli interventi di chitarra elettrica filtrata fungono da luce che per contrasto evidenzia il buio imperante. Rinunciando agli assalti all’arma bianca e lavorando sui vuoti, gli Yellow Swans hanno concluso la propria carriera con l’incarnazione rumoristica più disperante e colma di solitudine. (Roberto Perissinotto)

Zs – New Slaves (The Social Registry, 2010)

Non ricordo dove l’avessi originariamente letto, ma mi pare fosse stato uno tra Klaus Dinger e Micheal Rother ad aver detto che la ripetizione in musica fosse la chiave per determinare la genialità di un artista: anche la più microscopica variazione dovrebbe essere in grado di suscitare un totale cambiamento nello spirito dell’ascoltatore. Se bisogna stare a scomodare i Neu! per introdurre il lavoro degli Zs, entità americana comprendente tra gli altri membri di Extra Life e Liturgy, si capisce che la proposta del gruppo non giocherà di certo sul sicuro. Infatti, i primi brani di New Slaves si muovono tra clangori industriali, loop di nastri mangiucchiati e suoni inintelligibili che non fanno prigionieri fino al sinistro interludio di Masonry e delle sue marimbe echeggianti nel vuoto. Quando si arriva alla title-track, un tour de force di poco più di venti minuti, si rimane inevitabilmente spiazzati di fronte a come le stesse coordinate dei pezzi precedenti possano essere rimaneggiate in un disturbante viaggio che parte dalle orme degli Swans più industriali per approdare su lidi sconosciuti: la batteria martella un 3/4 che inciampa su stesso, in cui il sax e le chitarre dettano delle geometrie che si fanno via via più confuse e allucinanti, fino a sprofondare in un mare di cacofonie e rimbalzi digitali nello spazio acustico. Il pacifico drone delle due Black Crown Ceremony prova a indorare la pillola, ma non c’è alcun dubbio che New Slaves sia ad oggi una delle esperienze più squassanti che il rock contemporaneo possa offrire. (Jacopo Norcini Pala)

James Blake – James Blake (Atlas, 2011)

Il debutto eponimo di James Blake, producer che nel 2011 aveva solamente ventitré anni e qualche EP intrigante ma fondamentale dimenticabile alle spalle, è un disco che è facile definire come polarizzante. Se si ascolta uno qualsiasi dei brani dell’album, si rintraccia quasi sempre lo stesso set di coordinate: un impianto di sole tastiere a sostenere la voce di Blake, divisa tra un crooning basso di ascendenza soul e un falsetto che proviene più o meno dalle parti di Bon Iver, che vengono progressivamente sabotate da vocoder, drum machines scheletriche e echi elettronici rubati alla garage londinese di Burial e compagnia. Una formula che rimane sempre coerente con se stessa, forse anche al rischio di risultare ripetitiva: ma gli undici brani organizzati in poco meno di quaranta minuti (tra cui spicca anche la strabiliante cover di Limit to Your Love, che Blake rende propria più di quanto l’autrice Feist abbia mai fatto) lasciano intravedere una competenza sopraffina e una creatività capace di immaginare un album che anche alla fine di questi anni Dieci suona ancora freschissimo e estremamente influente per il pop da classifica: il fatto che Blake sia oramai una presenza fissa nei dischi di celebrità come Beyoncé o Kanye West ne è la prova conclamata; eppure nulla del suo lavoro successivo riesce a competere con lo sconvolgente lirismo di questo self-titled. (Jacopo Norcini Pala)

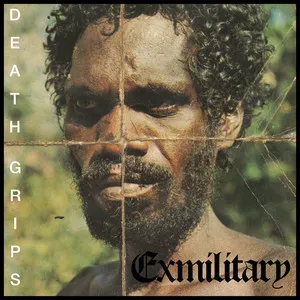

Death Grips – Exmilitary (Third Worlds, 2011)

Quando si parla di hip hop estremo è impossibile non citare i Death Grips. Nel punto più caldo della loro carriera (dopo la release di The Money Store) la fama del gruppo aveva raggiunto dimensioni mai viste prima negli ambienti alternativi – tanto da far venire a chi scrive la tentazione di conferire loro il titolo di spartiacque nella scena hardcore hip hop, almeno a livello di estetica musicale e attitudine. Burnett, Hill e Morin sono stati infatti capaci di coniare un vocabolario artistico che spazia tra deliri d’onnipotenza, assalti cibernetici e febbrili profezie di violenza, il tutto veicolato con un potere espressivo sorprendente anche per chi era abituato a quei tipi di delivery. Eventuali detrattori potrebbero far notare – in parte a ragione – che molti dei cardini stilistici della band californiana erano già stati introdotti nel genere da gruppi come i dälek o i Techno Animal, ma ciò significherebbe glissare ingiustamente sul modo visionario e completamente innovativo in cui i Death Grips sono riusciti rimaneggiare tali cifre stilistiche, creando un vocabolario da cui innumerevoli artisti avrebbero poi attinto negli anni a seguire (clipping., B L A C K I E e JPEGMAFIA in maniera personale, il Kanye West di Yeezus in maniera sterile e disgustosamente spudorata). Tra tutti i dischi rilasciati dai Death Grips, che come gli Swans si dovevano sciogliere mille anni fa ma in realtà continuano a sputar fuori roba che ormai nessuno ha davvero voglia di ascoltare, il mixtape Exmilitary resta il lavoro che meglio riassume il significato della band. Tracce come Guillotine, Spread Eagle Cross the Block o Takyon hanno ormai valore di icona, e nonostante la produzione sia lontana dall’essere perfetta tutto il loro intento artistico è già perfettamente percepibile – anzi, la sporcizia e la semplicità d’approccio a campionamenti e parti strumentali rende la violenza senza compromessi del gruppo ancora più efficace. C’è inoltre un approccio creativo che ritengo la band abbia perso dopo questo disco: anche nei suoi punti più alti, il progetto Death Grips post-Exmilitary ha finito per chiudersi in una nicchia (formata da loro, bisogna dargliene atto) senza mai fare grandi sforzi per uscirne, perdendo così buona parte dell’ecletticità che caratterizza la release di debutto. (David Cappuccini)

Demdike Stare – Tryptych (Modern Love, 2011)

In retrospettiva è incredibile pensare alla rapidità con cui i Demdike Stare si sono affermati come uno dei nomi più eccitanti della scena elettronica. Merito dei primi tre album, apparsi nel 2010 uno dopo l’altro con una meravigliosa blitzkrieg che ha dato un’altra spallata alle già traballanti staccionate poste tra i generi musicali. La conoscenza enciclopedica che Whittaker e Canty possiedono rispetto alla loro vastissima collezione di dischi è testimoniata da miriadi di mix realizzati nel corso degli anni, ma mai come in questi lavori l’esoterismo delle fonti audio da cui sono ricavati i sample si carica di una magia intensa, sapientemente amplificata dall’uso della tecnica dub. Tra gli strati sonori dalla densità magnetica emergono richiami al lato più industriale della musica da club (che poi verrà esplorato nella favolosa serie dei Testpressings), ampi orizzonti dai confini sfumati si legano a strutture ripetute con un’ossessione che si trasforma in ipnosi. I tre album mostrano una vasta gamma di soluzioni, da pezzi diretti dai temi immediatamente riconoscibili a lunghe tracce sospese tra drone e sound collage; ma tutti sono legati da una indefinibilità di fondo, con una costante sensazione che il flusso sonoro avvenga al di là della percezione. Per questo la raccolta è decisamente calzante: raramente si ha una definizione così precoce, così netta di un suono in fondo inafferrabile. (Roberto Perissinotto)

Peter Evans Quintet – Ghosts (More Is More, 2011)

Il trombettista Peter Evans è una delle personalità più richieste nella scena jazz di New York del nuovo millennio, e – come leader o come sideman – ha inciso una quantità impressionante di lavori. Ghosts è stato il primo attribuito al suo quintetto che, oltre la tromba di Peter Evans, vede un pianoforte, un contrabbasso, una batteria e un laptop, e che ha proposto una delle forme più creative e divertenti di jazz d’avanguardia che si siano potute ascoltare negli anni Dieci. Di base, la musica di Ghosts si muoverebbe nei reami di un post-bop carico di citazioni e riferimenti post-moderni a classici della canzone anni Cinquanta e del jazz più swingante – non a caso, Ghosts si apre con una rivisitazione della Christmas Song di Mel Torme. Ma il contributo fondamentale dell’elettronica spedisce questa musica verso orbite inesplorate, processando in tempo reale il suono degli altri quattro strumenti: a volte può solo suggerirne l’eco, emulandone le parti e ritardandole di qualche frazione di secondo; altre volte ne distorce e ne sabota le improvvisazioni, aggiungendo riverbero e spazzando folate elettroniche sulla musica del quartetto. Altre volte ancora, fornisce un mostruoso specchio con cui il gruppo dialoga e si confronta: è ciò che accade alla tromba di Evans nell’assurda rivisitazione di Stardust di Hoagy Carmichael, posta a fine del lavoro. Il modo assolutamente innovativo con cui il quintetto di Peter Evans è riuscito a sfruttare le potenzialità della manipolazione elettroacustica nel contesto dell’improvvisazione jazz è una delle più grandi conquiste del genere. (Emanuele Pavia)

John Escreet – Exception to the Rule (Criss Cross, 2011)

Quanto è esplicativo sia del buono stato di salute del jazz contemporaneo sia della disconnessione della critica mainstream il fatto che un disco magnifico come questo sia passato sotto silenzio? Stiamo parlando di un album tanto capace di prodigarsi in impeccabili numeri post-bop quanto di tuffarsi a capofitto in composizioni avant-jazz ora incontenibili ora meditative mantenendosi sempre godibilissimo e che nel mezzo riesce pure ad infilare un pezzo elettroacustico che si evolve in progressive electronic dagli echi balearic. Fate giustizia e recuperate questo gioiello. (Roberto Perissinotto)

Fleet Foxes – Helplessness Blues (Sub Pop, 2011)

Il disco dove la formula dei Fleet Foxes sboccia nella sua rappresentazione più compiuta, rinunciando alla compostezza agreste delle melodie tenui per esplorare tutte le sfumature della propria tavolozza musicale. Le celestiali armonie vocali si intrecciano dolcemente a fughe psichedeliche per dipingere un’Arcadia elettrica ed elettrizzante. Una produzione magistrale per densità e dettaglio rende il suono di Helplessness Blues incredibilmente fragrante e materico, un manufatto di lucente bellezza che resiste allo scorrere del tempo. (Roberto Perissinotto)

Flourishing – The Sum of All Fossils (The Path Less Traveled, 2011)

In circa tre anni effettivi di attività, i Flourishing hanno fatto in tempo a pubblicare due EP e un full-length, prima di sciogliersi nel più totale anonimato e sparire dai radar; solo l’anno scorso sono tornati, con essenzialmente la stessa formazione, con un 7″ a nome Aeviterne, anche quello ovviamente passato completamente inosservato. Eppure, il loro unico album The Sum of All Fossils va considerato a pieno titolo come uno dei dischi più unici e innovativi dell’intero panorama metal del decennio. Superficialmente, è un album che si potrebbe collocare in quel trend di death metal vorticoso e atmosferico del nuovo millennio che riparte dagli Immolation e dai Gorguts, passa per i Neurosis e giunge infine fino agli Ulcerate (tutte influenze effettive, in ogni caso); e anche i testi, che guardano con taglio tragico ed esistenzialista la transitorietà della condizione umana, rendono ulteriormente evidente questo rapporto di filiazione. Ma ascoltando con maggior attenzione, facendosi strada tra gli assoli dalla disperata emotività schuldineriana, i dissonanti interplay di chitarra e basso, i riff dal particolare e deviato senso melodico, i suoni distorti da una produzione magmatica e fangosa, e rumori alieni di fondo di ogni tipo, diviene impossibile non ascrivere i Flourishing a una tradizione di rock new yorkese che, ancora prima che dai Brutal Truth e dagli Human Remains, prende piede addirittura dagli Swans, dai Sonic Youth, da Glenn Branca e dagli Unsane. Macinando grindcore, death metal, post-hardcore, noise rock e musica industriale in una sintesi musicale a dir poco miracolosa, i Flourishing di The Sum of All Fossils sono giunti a un suono praticamente senza precedenti – e, sfortunatamente, ancora senza eredi. (Emanuele Pavia)

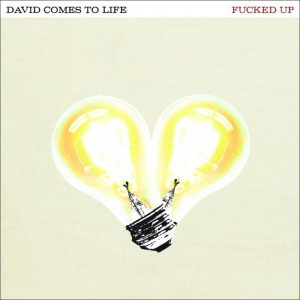

Fucked Up – David Comes to Life (Matador, 2011)

A un certo punto, nel 2011, i Fucked Up (un gruppetto post-hardcore/art-pop punk, già famoso per Hidden World e The Chemistry of Common Life nei circoli giusti) hanno completamente trasceso qualsiasi legame con il mondo terreno partorendo-cagando un album che definire accecante è un eufemismo. David Comes to Life.

Comincia teneramente con un crescendo di matrice quasi post-rock con un’aspirazione chiara e una smania ancora più evidente: Let Her Rest è una forma di messianesimo in cui il disco stesso è il messia, finalmente, paradossalmente, visibile. Da Queen of Hearts fino a Lights Go Up i Fucked Up scivolano in settantacinque minuti di un’emotività così forte e iperbolica da rendere impossibile all’ascoltatore distogliere lo sguardo, l’orecchio. David rende avidi, la crispness del compartimento strumentale – tre chitarre che sono trecento chitarre – lascia sgranati e affamati all’inseguimento di un album dal pacing velocissimo e da pianto nervoso. L’atteggiamento opera del complesso crea uno smarrimento totale in un delta erratico ed ebbro, quanto dura? Quanto ce n’è? Vogliono fare Zen Arcade, The Shape of Punk to Come, The Ascension? Ma saranno scemi? E perché ci stanno riuscendo?

All’ultima domanda lo smarrimento intellettuale provocato dall’opera punk uscita dal cappello nel 2011 esonda in un’accettazione romantica e indiscutibile della regola dettata dai Fucked Up, che negli anni successivi non avrebbero più ripetuto il trick, parzialmente svuotati del loro serbatoio di creatività. Un picco mistico per un genere che in questi anni sta giocando schermaglie più palustri, eppure il cappello è ancora lì, e qualcosa ne può uscire ogni tanto, basta il giusto mago e il giusto pubblico: forse è davvero sul podio dei dischi della decade, o forse io e i Fucked Up siamo solo i ballerini giusti. Tutto quello che so è che quando metto su David Comes to Life non vorrei ascoltare nient’altro. (Alessandro Corona)

Tim Hecker – Ravedeath, 1972 (Kranky, 2011)

Tim Hecker è, senza nessun dubbio, il più importante produttore di musica ambient in circolazione. Oramai totalmente abbandonato il minimalismo geografico di scuola Eno utilizzato su An Imaginary Country, lo stile di composizione di Hecker sembra essersi cristallizzato in una contrapposizione perpetua: da una parte un caleidoscopio sonoro in continua mutazione ed espansione, dall’altra l’invidiabile maestria con cui i brani di Ravedeath, 1972 facciano “fatica” ad evolversi. Le virgolette sono necessarie: basti ascoltare la suite in tre parti di In the Fog per rendersi conto di come il tempo sia per il musicista un ulteriore elemento con cui cimentarsi. Le ripetizioni, le aggiunte e le sottrazioni che si avvicendano nel complesso arazzo sonoro della musica sono lentissime ed estremamente cinematiche: i bordoni dei sintetizzatori e dell’organo a canne si impastano lentamente con un non meglio identificato rumore distorto in lontananza, fino a che non emergono da questa nebbia delle minuscole figure di pianoforte cristallino manovrato dal collega Ben Frost. Se In the Fog non bastasse a convincervi, il resto del disco non è da meno: dall’intermezzo celestiale di No Drums alle onde riverberate di Studio Suicide, 1980, Tim Hecker dipinge un acquerello dai toni artici che trova la propria liberazione nell’altra suite tripartita del disco, In the Air, con il pianoforte a fronteggiare un oceano di disturbi elettronici per l’ultima volta, prima di essere inevitabilmente fagocitato per un’ultima volta dal rumore. Ravedeath è un buco nero, e non ne uscirete facilmente. (Jacopo Norcini Pala)

I Am a Lake of Burning Orchids – Summer in My Veins (Loveswirls, 2011)

Non siamo quello che eravamo – siamo anche quello che eravamo.

Summer in My Veins è una menzione onorevole, è bello, non è importante, per me è tremendamente importante. Il primo disco harsh noise che abbiamo ascoltato è stato un idillio melodico, al limite del flirt con il “wall noise” tanto quanto con il dream pop, in un triangolo che all’epoca sembrava strano ma che ora è solo un po’ malinconico, come tutto. I Am a Lake of Burning Orchids ha più o meno la nostra età, è un ragazzo, un ex soundpainter impressionista, che mentre vivevamo l’adolescenza ha avuto la cura di mettere colori su bianco tutto quello che non ci è passato per la testa: altre cerchie e altre vite ci hanno portato a scoprire un piccolo disco-mina per amare, vivere e sbagliare. Quello che rimane all’alba del 2020 a riascoltare Summer in My Veins è strano, un po’ posticcio e dolciastro, ci ricorda dei tempi di bandcamp in cui avevamo la forza e il tempo di recensire un disco (spesso mediocre) ogni giorno, per il puro gusto della diffusione, per stakanovismo e passione. Ricordo l’impatto con la title track con una vividezza impressionante, l’overdose sintetica al termine di I Hereby Promise…, la citazione melliflua che dà il nome a No One Will Ever Love You as Much as I Do e soprattutto il crescendo power noise di A House of Golden Light, da cui ho imparato quanto può cambiare un giudizio con la giusta chiave di lettura, e da lì cominciai davvero a scrivere. Ma il confronto con il passato, per quanto peso, è sempre un richiamo alla realtà. Riascoltare tutto Summer in My Veins oggi ne tradisce sicuramente la primitività e la mancanza di visione d’insieme, eppure c’è ancora qualcosa che eleva I Am a Lake of Burning Orchids dai più famosi esponenti dell’harsh – Prurient, Swanson…

Credo che sia perché il suo mezzo di espressione è sostanzialmente un povero pop giovanile in una caverna di rumore, e non un noise da club decostruito e incancrenito, cosa che lo rende un disco sincero, stupido e antipatico. Ciononostante, è ancora bello – per quel motivo, era proprio perfetto. (Alessandro Corona)

Matana Roberts – Coin Coin Chapter One: Gens de couleur libres (Constellation, 2011)

Nel romanzo più famoso di Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five, il protagonista Billy Pilgrim si ritrova inspiegabilmente “spastico nel tempo”, condannato a saltare senza controllo da un istante all’altro della propria vita rivivendo di continuo gli orrori della guerra e delle proprie tragedie personali. Il progetto Coin Coin di Matana Roberts, sassofonista di scuola AACM, si muove nella stessa direzione del libro di Vonnegut, ma allargando il campo e cercando di ricostruire una storia intrinsecamente fratturata come quella dell’America nera, una narrazione che viene ancora ingiustamente sottovalutata nella cronaca ufficiale: Gens de couleur libres, primo capitolo di un work in progress che dovrebbe estendersi per dodici episodi, mostra una creatività encomiabile legata a una maturità politica senza paragoni nel decennio appena terminato. Registrato live in uno studio per pochi fortunati spettatori, l’ensemble di quindici elementi comandato dalla Roberts si muove quindi tra sbandate free (l’opener Rise con le sue linee angolari di sax) e swing allucinati (l’attacco di Song for Eulalie) per esplodere in esplorazioni timbriche al confine con la free improvisation di certi lavori dell’Art Ensemble of Chicago. Il field holler di Libation for Mr. Brown, con il suo testo che istrionicamente attacca il disastro schiavista statunitense, lascia spazio prima allo spettrale tappeto avant-jazz di Lulla/Bye e poi ad I Am, il brano più lungo del disco, che nei suoi dieci minuti lascia sfogare la voce della Roberts in delle urla disperate sopra al frastuono degli ottoni, in cui la narrazione si sdoppia ancora una volta tra il francese e l’inglese su un riff ossessivo accentuato dal puntinismo rumoroso della chitarra. La ninnananna creola di How Much Would You Cost rompe finalmente l’incantesimo, e appena la storia finisce Matana Roberts è al centro del palco, vittoriosa. (Jacopo Norcini Pala)

Ulcerate – The Destroyers of All (Willowtip, 2011)

Gli Ulcerate sono probabilmente il gruppo death metal più importante di questo decennio, sia a livello di riconoscimenti conseguiti tra gli addetti ai lavori, sia a livello di influenza esercitata, sia per mera creatività e modernità della proposta. Ciò che gli Ulcerate hanno fatto in ambito death metal è del tutto analogo a quanto fatto dai Deathspell Omega in ambito black: hanno preso il genere e l’hanno reso contemporaneamente più elaborato, più violento, più dissonante e più maestoso.

Se è vero che già Everything Is Fire aveva introdotto il loro suono “classico”, conteso tra una forma particolarmente brutale e vorticosa di death metal e momenti più dilatati mutuati dal post-metal, è però questo terzo album che riesce a conciliare al meglio le due anime della musica degli Ulcerate. Le aperture atmosferiche appaiono ora maggiormente integrate (sia dal punto di vista musicale che da quello umorale) nella base death metal, contribuendo a sovraccaricare i brani di una tensione drammatica e asfissiante che si risolve, inevitabilmente, in esplosioni apocalittiche dominate dalle ardite disarmonie della chitarra e dal drumming straripante di Jaimie Saint Merat – probabilmente, il più grande batterista metal di questa generazione. The Destroyers of All non è soltanto uno dei dischi che hanno definito il suono metal degli anni Dieci, ma è anche uno dei lavori più tragici ed emotivamente intensi della storia del genere. E il suo concept misantropo/ambientalista, incentrato sull’arroganza dell’umanità e sul suo rapporto distruttivo con la natura, lo rende per di più estremamente attuale. (Emanuele Pavia)

Gordon Wilson Ashworth – S.T.L.A. (latrogenesis, 2011)

Gordon Ashworth è il fratello meno conosciuto di Owen Ashworth, che ha trovato successo nei Noughties col progetto Casiotone for the Painfully Alone. Progetto di cui io non ho mai sentito neanche una nota, se vogliamo essere onesti, ma dirò lo stesso che Gordon è il più talentuoso dei due – poi se in realtà mi sono perso un imprescindibile capolavoro dell’indie pop triste con venature elettroniche fatemi un fischio. Battutine a parte, S.T.L.A. è un disco profondamente evocativo che si trova al centro di un triangolo fatto di free folk, ambient e field recordings; le tracce sono di ampissimo respiro, dominate da droni e campionamenti (Norma) o da parti di piano che rimbombano ed echeggiano per poi confondersi tra voci masticate e fruscii (Suite for Broken Sex, To Be the Man I Want to Be), o ancora da arpeggi di chitarra che portano alla mente una sorta di primitivismo americano distorto e disordinato (Desperate & Indebted). Ora, parlare di un disco che ha il punto di forza nelle atmosfere in cui ti immerge, quando non ha una programmaticità interessantissima dietro come Everywhere at the End of Time o i Disintegration Loops, è per me assai difficile poiché mi pare di descrivere cose che sono tutte uguali. Droni tappeti sonori eccetera, va bene ecco ogni disco ambient mai registrato. Dirò quindi che S.T.L.A. è un album i cui suoni fanno pensare a grandi stanze vuote piene di vecchie cose strane o sconosciute – stanze in cui sei libero di curiosare con uno spirito che passa dalla nostalgia al disagio, dalla dolcezza nel vedere una vecchia foto di famiglia alla tristezza nell’accorgersi dei sorrisi spenti e forzati delle persone ritratte. (David Cappuccini)

Aluk Todolo – Occult Rock (Norma Evangelium Diaboli, 2012)

La Francia è diventata, almeno dall’inizio di questo millennio, un nuovo, inaspettato rifugio per alcune delle branche di metal più estreme e avanguardistiche degli ultimi tempi: gli Aluk Todolo, trio parigino attivo dal 2004, sono solo una delle tante conferme di questo fertilissimo periodo dei cugini d’oltralpe. La manata in faccia assestata dal primo degli otto brani senza nome di Occult Rock è praticamente un manifesto dell’interpretazione del gruppo del black metal: un tremolo picking ossessivo, un blast beat che non finisce mai, un basso che sembra mixato dentro una caverna sott’acqua… Se questi elementi vi sembrano standard nel tipico calderone black metal, lo spin che gli Aluk Todolo impongono alla propria musica proviene dai vicini tedeschi: gli ingredienti di cui sopra costituiscono un frastuono infernale che viene ripetuto fino allo stremo con variazioni microscopiche per oltre dieci minuti, con echi di feedback che si aggrovigliano nel pochissimo spazio sonoro rimasto indenne. L’effetto è quello di un desolante horror cosmico, e l’abilità degli Aluk Todolo è quello di sapere quando premere sull’acceleratore o di tirare il freno a mano: il resto del primo disco si muove tra midtempo dal sentore post-punk, scheletriche linee di chitarra e ritmi sempre più rarefatti e spettrali, per giungere nella sesta traccia persino a una ossessiva figura di chiara declinazione slintiana, prima di sciogliersi nel finale squisitamente doom. Occult Rock è una boccata d’aria fresca per gli appassionati di psichedelica e per i metallari duri e puri, una bestia rara e sfuggente. (Jacopo Norcini Pala)

Richard Barrett – Dark Matter (NMC, 2012)

Dark Matter è un’opera che, per volontà esplicita del suo autore, vuole essere criptica e indecifrabile. È una celebrazione di ciò che, nonostante i tentativi dell’umanità di ampliare le proprie conoscenze, rimane caparbiamente relegato nell’ignoto, e il titolo è un aperto riferimento alla materia oscura dell’astrofisica; pertanto, la musica che si cela dietro questa composizione è tra le più dense e cerebrali che si possano ascrivere al movimento della New Complexity. Dark Matter si gioca tra l’alternarsi di sezioni per un ensemble di diciannove elementi, con voce mezzo-soprano ed elettronica, e altre pensate invece per sola chitarra ed elettronica (che compongono una sotto-composizione di sei movimenti denominata transmissions). Le prime compongono il nocciolo musicale dell’opera, dallo sviluppo inafferrabile nonostante le fitte sottotrame di simmetrie, palindromi e ripetizioni che si celano dietro la densissima mole di eventi sonori; le seconde sono invece un riuscito tentativo di reimmaginare la chitarra, sia acustica che elettrica, in un contesto contemporaneo. Quella di Dark Matter è una musica particolarmente difficile, pure considerando il solo ambito della musica colta; ma proprio questo suo carattere caparbio e incompromissorio, che non offre all’ascoltatore appigli facilmente raggiungibili, unito a una palette sonora e timbrica che rimastica liberamente oltre cinquant’anni di avanguardie (da Iannis Xenakis e Pierre Boulez ad Anthony Braxton e Derek Bailey), la rende particolarmente affascinante. Ultimata nel 2002, Dark Matter è stata comunque pubblicata per la prima volta soltanto nel 2012: questa registrazione ad opera dell’ensemble ELISION (specializzato nell’interpretazione di composizioni della New Complexity, e già uso alla musica di Richard Barrett) è, per ora, l’unica opzione possibile per poter ascoltare uno dei capolavori più sfuggenti della musica d’avanguardia del nuovo millennio. (Emanuele Pavia)

Cloud Nothings – Attack on Memory (Carpark / Wichita, 2012)

I Cloud Nothings di Dylan Baldi sono sempre stati un progetto da poco di buono, un’appassionata e stralunata esperienza indie-emo che ha colpito il midwest in ritardo di una quindicina d’anni. E per dare un’idea dell’aria che tira in certe calli a nessuno della redazione piacciono nemmeno gli American Football. Però…

Attack on Memory, complice ovvio una produzione che non ha bisogno di alcuna presentazione, è una pietra dura del post-hardcore che si incastra perfettamente nel canone con riflessi calcarei che spaziano dai For Carnation ai Wipers, dagli Shellac agli At the Drive-In. Il disco si trascina con una piacevole fatica in una rocking chair che alterna il suo equilibrio con riff salati e coinvolgenti in principio e brani dall’angolarità déco in finale. Tutto il disco si tinge di una scala reale di grigiori che mantengono alta l’attenzione e cuociono fino allo sfinimento incanalando tutte le sfaccettature della noia e scolpendole con un gusto e una scaltrezza fuori dal comune. Wasted Days, che copre il doppio della lunghezza delle altre tracce, è un trattato post-nevrotico delle possibilità che una normalissima garage band può ricavare da una singola idea, Fall In e No Sentiment sono degli anthem pseudo-emo che non hanno un cazzo da invidiare ad alcuni brani dei Built to Spill e tanto basterebbe. Come successo con i Fucked Up, a uno scalino inferiore, i Cloud Nothings non hanno tenuto botta e il loro lavorone rimane un granaio solitario nel panorama rustico e opprimente dell’indie rock del decennio, peraltro tenuto su da assi che, come per tutti i grandi album recenti di questa corrente, hanno imprinto a lettere cubitali sul loro legno il seriale degli anni Novanta. Attack on Memory, come da copione, inaugurò a tutti gli effetti la nuova nostalgia. Il botto ai tempi fu una sensation che creò un po’ troppo rumore inutile, ma riascoltarlo tutto nel silenzio della storia, restituisce un’impressione di segno opposto, e il vento soffia, e si torna a respirare. (Alessandro Corona)

Vijay Iyer – Accelerando (ACT, 2012)

Già in tempi non sospetti (era stato il tastierista di Steve Coleman nel capolavoro Genesis & The Opening of the Way, a cui abbiamo già accennato su queste pagine) Vijay Iyer si era fatto notare come un profilo interessante tra le nuove leve del jazz: successive collaborazioni con artisti del calibro di Steve Lehman e Tyshawn Sorey sembravano presagire un inevitabile approdo alla Pi Recordings. Invece Iyer, che oltre a essere pianista è laureato in matematica e fisica, è passato alla scuderia tedesca ACT, dove ci ha regalato quelli che sono, ad oggi, i momenti più alti della sua carriera: Historicity, del 2009, e questo Accelerando, sempre in un trio costituito da piano, contrabbasso e batteria. Iyer, accompagnato da Stephan Crump e Marcus Gilmore, si destreggia tra composizioni originali (tra cui spicca Optimism, che toglie il fiato con il suo swing proteiforme) e cover che spaziano tra semisconosciuti gruppi disco, Michael Jackson, Flying Lotus, Duke Ellington e Henry Threadgill. Le reinterpretazioni di Iyer fanno tutto meno che attenersi alla forma originaria dei pezzi: la Human Nature di Jackson, ad esempio, è trasfigurata in una esplorazione ai limiti del free tra gli strumentisti, che fanno barcollare l’impalcatura del pezzo fino a rovesciarla come un calzino. La voce del piano regna comunque sovrana all’interno di questo piccolo, giocoso ecosistema: a metà tra i cluster astrusi di monkiana memoria, una sensibilità figlia delle esperienze d’avanguardia di gioventù e un gusto per la melodia che rende i suoi assolo un’esperienza trascinante e cerebrale allo stesso tempo, Vijay Iyer è (nonostante il recente passaggio alla ECM, che sembra averne castrato alcune delle intuizioni più geniali) tuttora una presenza immancabile nel pantheon del nuovo jazz del millennio. (Jacopo Norcini Pala)

Jam City – Classical Curves (Night Slugs, 2012)

Nel 2012 ancora nessuno parla di deconstructed club, l’etichetta che a fine decennio verrà riconosciuta come il lascito principale dell’elettronica 10s; eppure quel suono è già qui, i germi sono presenti ma il big bang avviene nel disco d’esordio di Jam City. I beat che suonano come vetri infranti, le ritmiche martellanti sempre sul punto di incagliarsi, gli elementi tematici racchiusi in flash taglienti che sanno di violazione in mezzo ai sample convulsi. In The Courts e nelle due riprese di Hyatt Park Nights c’è già tutto quello che serve. Ma Classical Curves non è un disco nichilista, come poi cercheranno di esserlo tante uscite che applicheranno questa ricetta ai dettami techno, gabber o hard trance puntando all’aggressione pura; anzi tradisce la passione per l’elettronica ottantiana e novantiana nelle sue propaggini più languide e ne abbraccia il sentimentalismo, ma riesce a farla suonare sconvolta come mai prima. Le melodie ci sono eccome, ma sono messe a nudo ed esposte con oscena freddezza, poi tormentate con continui stop-and-go e ricontestualizzate in ambienti non familiari. La dance music del decennio ne esce come un corpo straziato di cui avvertiamo le palpitazioni tra le lamiere della copertina. (Roberto Perissinotto)

King Tears Bat Trip – King Tears Bat Trip (Tables & Chairs, 2012)

L’eredità di Albert Ayler è sempre stata una delle più depredate nell’ambito del free jazz più spirituale ed estatico, e le cose non sono cambiate particolarmente in questo decennio. E una costante di quasi tutti i tentativi di emulazione è quella di risultare assolutamente prescindibili se non imbarazzantemente amatoriali. Fa eccezione questo King Tears Bat Trip, esordio e unico album dell’omonima band di Washington, che con ragionevole certezza si pone come la più personale, creativa e originale variazione sul tema Albert Ayler del decennio. I lead del sassofono tenore di Neil Welch rimandano ovviamente allo stile del gigante di Cleveland, ma l’applicazione della distorsione al sax, l’utilizzo di una chitarra con sei corde uguali e accordatura triviale, le ben quattro batterie che oscillano in continuazione tra tribalità afro e poliritmi caraibici, e infine il chango (uno strumento digitale di invenzione degli stessi King Tears Bat Trip) ribaltano il tradizionale lessico free/spiritual jazz, spingendolo verso lidi rumorosi che hanno più a vedere con il noise rock e il primitivismo sciamanico di Boredoms, Shit & Shine, Crash Worship. (Emanuele Pavia)

Lil Ugly Mane – Mista Thug Isolation (Hundebiss, 2012)

Uno dei grandi trend nell’hip hop dell’ultimo decennio è stato il ritrovato interesse per l’horrorcore di Memphis, figlio ancor più sudicio di un sottogenere – il dirty south – che grazie a gruppi come gli UGK e i Geto Boys già si era contraddistinto in termini di aggressività e depravazione. Sempre negli anni novanta, un po’ separato da questo panorama troviamo DJ Screw, in un mondo a sé stante a livello di sound ed estetica ma comunque indissolubilmente legato alla scena originaria. Le basi su cui si fonda il disco oggetto di questo trafiletto sono quindi facili da delineare: la violenza primigenia degli OG viene da una parte estremizzata e sporcata ulteriormente fino a diventare horrorcore, dall’altra dissezionata e distorta fino a diventare chopped & screwed; la convergenza di queste due attitudini costituisce il cuore di Mista Thug Isolation. Il cimitero è dunque in ordine, le bare pronte ad essere scoperchiate, il terreno fertile di vermi; l’unica stranezza è che il tombarolo prescelto sia Travis Miller, un ragazzo bianco (ed è un fattore importante date le radici interamente afroamericane del genere) col nome d’arte di Lil Ugly Mane. Questo suo album di debutto è importantissimo per vari motivi: stabilisce un precedente estetico con cui chiunque voglia appropriarsi delle influenze sopracitate dovrà confrontarsi; opera creative e sostanziali variazioni su suoni e tematiche, plasmando e modernizzando le atmosfere mantenendo però un alto grado di coerenza; riesce a fare queste due cose senza risultare un patetico outsider o, peggio, una sanguisuga. A mio parere, la chiave della sua riuscita è il tipo di autoironia di cui è ricolmo Mista Thug Isolation, autoironia che nasce non dal desiderio di ridicolizzare o sembrare edgy, bensì da una grande consapevolezza della propria posizione e da una ricerca che trova sia la maniera di omaggiare e richiamare le tendenze del passato sia quella di interiorizzarle per esprimere efficacemente la propria personalità. (David Cappuccini)

Metá Metá – MetaL MetaL (Desmonta, 2012)

Non è un segreto che il Brasile sia la realtà musicale più affascinante dell’intero continente sudamericano: la nazione ha un’offerta immensamente variegata che da quasi un secolo ha conquistato il Nord globale a più riprese. Il samba divertito di Carmen Miranda, la bossa di Jobim o la saudade psichedelica dei vari Zé, Gil e Veloso avevano però contributo ad alimentare lo stereotipo del sound brasileiro come lounge music, o più in generale, come musica da non prendere troppo sul serio: tutto questo a dispetto del fatto che l’avanguardia sonora fosse una componente ben inserita nel gigantesco panorama della nazione. In ogni caso, i Metá Metá non hanno problemi ad affrontare a muso duro questo canone immaginato dall’orecchio straniero, e la musica contenuta nel loro secondo disco MetaL MetaL si presenta come una delle invenzioni più originali del decennio: un’attitudine spiccatamente punk e caciarona (che si manifesta soprattutto negli interventi della chitarra schizofrenica di Kiko Dinucci) e che tuttavia si fonde alla perfezione con il jazz di derivazione free dei fiati maneggiati da Thiago França e con il cantato tipicamente verdeoro di Juçara Marçal. Ecco quindi che ai momenti più controllati e tradizionali (São Jorge, Tristeza Não) si alternano le urla sguaiate della breve Exu, la cavalcata desertica di Man Feriman e i riff spigolosi di Oya e Logun, in un girotondo di stili che, contro qualunque predizione, suona sempre brasiliano fino al midollo. L’etica do it yourself e i testi surreali sono solo l’ennesimo sfarzoso ricamo che impreziosisce l’arazzo dei Metá Metá, e che ne fanno una delle band più interessanti da tenere d’occhio anche negli anni a venire. (Jacopo Norcini Pala)

Pop. 1280 – The Horror (Sacred Bones, 2012)

Anche se gli ultimi dischi li hanno visti reinventarsi come mediocre gruppo tra industrial rock elettronico e synth punk gotico, nei primi anni Dieci i Pop. 1280 hanno pubblicato un EP e due full-length che hanno segnato profondamente l’estetica noise rock moderna. Soprattutto in The Horror, i Pop. 1280 hanno coniato un suono asfissiante, violento e psicotico, che ha recuperato un’intera tradizione di noise rock new yorkese iniettandovi dosi ingenti di angoscia della stagione post-punk e darkwave. Il terrorismo di The Horror è dal carattere psicologico prima ancora che sonico, anche per via dell’utilizzo subliminale (e molto innovativo) dell’elettronica. Ed è probabilmente questa componente claustrofobica il maggior contributo che The Horror ha dato al genere nel nuovo millennio: per inquadrare al meglio le proposte dei maggiori campioni del noise rock moderno, dai White Suns fino a Tropical Fuck Storm, Daughters e Show Me the Body, è ormai indispensabile ripartire, tra gli altri, anche dai Pop. 1280. (Emanuele Pavia)

Roomful of Teeth – Roomful of Teeth (New Amsterdam, 2012)

Leggendo le parole “musica corale”, la mente vola immediatamente a degli scenari prevedibili: i volteggi medievali di Sant’Ildegarda, le messe mozartiane, qualche impavido azzarderà al fantasmagorico requiem di Ligeti… Eppure, ascoltando i Roomful of Teeth capitanati da Caterine Shaw, si ha l’impressione di assistere alla reinvenzione della ruota. L’ensemble gioca abilmente con le tipiche armonie del coro, introducendo di volta in volta delle derivazioni totalmente aliene anche alla classica contemporanea (si pensi all’imitazione dei giochi vocali inuit e al canto armonico tibetano adoperati a fasi alterne nella maestosa Partita for 8 Voices) e iniettando una sensibilità contemporanea figlia dei soliti Reich e Glass (A E I O U e Allemande) per cui la complessità non eccede mai il godimento della melodia e dell’armonia. Le potenti fondamenta innalzate dai bassi forniscono una base che sembra ideata apposta per permettere all’ascoltatore di muoversi con la propria voce al di sopra di essa, solamente per poi voltare immediatamente pagina e proiettare lo scenario in un contesto assolutamente differente (ne è esempio la spettacolare Amid the Minotaurs). I Roomful of Teeth sono forse quanto di più esplicitamente umano sia possibile ottenere dalla musica classica al giorno d’oggi.

(Jacopo Norcini Pala)

Shackleton – Music for the Quiet Hour / The Drawbar Organ Eps (Woe to the Septic Heart, 2012)

Questo disco è il coronamento di un percorso che ha visto Shackleton affermarsi come il più potente sciamano in grado di evocare ritmi tribali in mezzo a braci UK bass e fumi dub, accoppiando una grande prolificità ad uno standard qualitativo elevatissimo. La raccolta di EP funge da ottimo sunto di questa esplorazione, ma è in Music for the Quiet Hour che Shackleton libera gli spiriti più potenti, facendo esplodere il suo suono in così tante direzioni da renderlo distopico. Sempre potentemente ritmico ma allo stesso tempo fantasmagorico, l’ambiente creato da questa musica è un brodo primordiale in cui prendono vita continuamente nuove creature; e non sono amichevoli. Il quarto pezzo potrebbe essere un serio candidato come brano del decennio. (Roberto Perissinotto)

Wadada Leo Smith – Ten Freedom Summers (Cuneiform, 2012)

Scritto meticolosamente nell’arco di trentaquattro anni, dal 1977 (anno in cui fu composta Medgar Evers) al 2011 (quando fu terminata Freedom Summer), e infine registrato live nel novembre dello stesso anno, questo lavoro dalla ragguardevole durata di quattro ore e mezza racchiude la summa dell’esperienza musicale e creativa di Wadada Leo Smith. Ten Freedom Summers è un’opera monumentale, che si prefigge lo scopo di esplorare i temi dei movimenti civili sorti in America tra il 1954 e il 1964. Ogni brano di Ten Freedom Summers è infatti dedicato a un episodio o a una figura chiave per la storia di tale movimento – il che include, oltre a Malcolm X e a Martin Luther King Jr., anche eventi di molto precedenti come il caso Dred Scott del 1857, o di molto successivi come l’11 settembre, o ancora i media, i governi e le interazioni umane sullo sfondo di tali avvenimenti. Ma, cosa più importante, Ten Freedom Summers è un vero e proprio capolavoro di musica autenticamente americana: i diversi movimenti dell’opera si articolano lungo complesse suite dal minutaggio sostenuto, spesso senza nemmeno motivi ricorrenti a offrire un appiglio all’ascoltatore, che assorbono le forme della musica tardo-romantica e modernista del Novecento americano (da Charles Ives ed Henry Cowell fino a Morton Feldman), dell’avant-garde jazz, del blues. E per questo, Leo Smith sceglie di accompagnarsi, alternativamente, con il suo Golden Quartet (che comprende vecchie istituzioni dell’AACM come Anthony Davis, Pheeroan akLaff, Susie Ibarra e John Lindberg), con i nove musicisti del Southwest Chamber Music ensemble, o con entrambi allo stesso tempo. Quella di Ten Freedom Summers è una musica intensa emotivamente e profonda dal punto di vista intellettuale: non è affatto assurdo considerarla come il vertice dell’intera produzione di Leo Smith. (Emanuele Pavia)

Disclosure – Settle (PMR / Island, 2013)

È possibile realizzare un disco di musica elettronica che sia allo stesso tempo modaiolo e innovativo, di tendenza ma sensibile a tutti i fermenti dell’undeground, palatabile per le grandi masse danzanti ma forgiato nella conoscenza appassionata della tradizione? I sessanta minuti di Settle sono una grandiosa risposta affermativa. Il duo inglese riesce a far convivere stanze di specchi futuristiche tra UK bass e future funk, pezzi vocali tanto venati di neo-soul quanto inclini ad inflessioni post-dubstep, un grande gusto nell’uso dei sample vocali che evocano ora la malìa della deep house, ora la grittiness della UK garage più stradaiola. Anche nelle combinazioni che sulla carta potrebbero diventare materiale da radio (italiane, s’intende) riescono ad uscirsene con gran classe, grazie ad un senso della misura impeccabile tanto nella scelta e nella direzione delle collaborazioni quanto nel dosaggio degli elementi, unitamente ad una produzione in stato di grazia. Non poteva durare, e non durerà; ma intanto, come i Justice avevano aggiornato la posa french house alla sua versione più rumorosa e tamarra, i Disclosure portano la UK bass all’apice della coolness. (Roberto Perissinotto)

Joe Hisaishi – Kaguya-hime no Monogatari (Studio Ghibli, 2013)

Non è particolarmente elegante inserire soundtrack all’interno di una classifica di questa portata, soprattutto se la soundtrack non è d’autore ma è frutto di una collaborazione storica. Non ce ne fotte un cazzo. La storia della principessa splendente è stato uno dei film più intensi partoriti dal Ghibli e Hisaishi nella prova è al suo meglio, con livelli che toccano senza difficoltà le altezze di Mononoke Hime e di Spirited Away: la temistica della soundtrack emerge spontaneamente dalle pennellate di ambiance del film – e la chiave di lettura che sconvolge tutta l’esperienza, che rende l’onore delle armi alla composizione come regia (e che infatti viene dalla penna di Takahata), è nella nenia scenica dei bambini della terra e nella scivolante e inquietante versione della celestiale. Ogni tema è un inno minimalista sullo specchio tra natura e cultura, con la prima celebrata e incoraggiata nelle dolci lullaby di The Joy of Living, The Sprout, SpringWaltz, Flying e la seconda temuta e turbata nell’Overture, in Light, Setting Out, Despair e con un grandissimo e dolorosissimo confronto a cuore aperto nel tema di Mountain Hamlet e The Coming of Spring, che con poche note di piano lascia trasparire tutta la contraddizione incolmabile che commuove e dilania la storia di Kaguya e le versioni dei vari theme che ricompaiono cadenzatamente nel corso del disco. Il tour de force emotivo di Hisaishi si infrange rovinosamente verso la fine della soundtrack nel suo più grande tentativo di paradosso, The Procession of Celestial Beings, una marcetta allegra e reminescente addirittura di alcuni vezzi di Hirasawa, che accompagna la scena più tragica dell’intera pièce lasciando uno strato di inquietudine nervosa e smarrimento che non risolve nell’infinita tensione umana che grava su chi conosce la storia di Kaguya. Il riflesso pallido e abbagliante della luna (The Moon) che accompagna in pieno perturbante la release nella sua totalità, sfuma in un solo modo: il dualismo tra celestiale e terreno si sommerge nell’unica vera esperienza universale che, convenientemente, è affidata alla musica. Chi vive una delle due vite non potrà mai trovare la pace né nei fiati dello Spring Waltz né nei cluster di Despair, ma una cosa accomuna il ventre e le ali, e Hisaishi e Takahata hanno dato un indizio fin troppo forte. Maware maware maware yo…(Alessandro Corona)

Michael Finnissy – The History of Photography in Sound (Metier, 2013)

Di primo acchito, The History of Photography in Sound sembrerebbe fuori posto in una lista dei migliori dischi degli anni Dieci: si tratta di un ciclo di undici brani per solo pianoforte, di durata variabile (dai tredici fino ai sessantasette minuti, per un totale di quasi cinque ore e mezza), composti tutti tra il 1995 e il 2001 – rientra a malapena nel nuovo millennio. Il motivo per cui ci sentiamo di inserire comunque questa registrazione ad opera del pianista inglese Ian Pace (dedicatario anche di uno degli undici pezzi, ed esecutore della premiere integrale nel 2001) è dovuto al fatto che questa è la prima, storica incisione del ciclo completo. Il tema portante di quest’opera non è tanto la fotografia come evento artistico, quanto la fotografia come oggetto per conservare il passato e come fonte di ricordi, riflessioni e considerazioni completamente soggettive su di esso. Per questo, lungo le oltre cinque ore di The History of Photography in Sound, la scrittura di Finnissy viene meno all’ostentata complicatezza del movimento New Complexity, preferendo una complessità più subliminale che si apre a un lirismo dal sapore tardo-romantico. Tra esplicite citazioni a Bach, Beethoven, Alkan, Berlioz, Busoni, Debussy e Ives, rimuginazioni su temi del folklore americano, elucubrazioni sulla problematicità dell’eredità della musica africana nell’arte occidentale, The History of Photography in Sound rappresenta uno dei più vertiginosi apici della letteratura pianistica dai tempi di Olivier Messiaen. (Emanuele Pavia)

The Haxan Cloak – Excavation (Tri Angle, 2013)

A inizio decennio, sotto il moniker The Haxan Cloak, Bobby Krlic ha scritto alcune delle pagine più profonde e terrificanti della musica sperimentale di questi ultimi anni. Excavation è il suo secondo (e, per ora, ultimo) full-length registrato sotto questo nome, ed è uno dei capolavori dell’elettronica di derivazione post-dubstep che ha imperversato nella prima metà degli anni Dieci. Concettualmente, Krlic riparte dal minimalismo e dalla musica da camera contemporanea, ma trasporta queste influenze in un contesto urbano, immergendole in una trama sonora completamente digitale fatta di melodie a malapena abbozzate nel vuoto cosmico, droni ostili, raggelanti sample di archi e registrazioni di suoni trovati, da cui emergono i profondi bassi pulsanti della musica dub e future garage. Excavation è un’opera sinceramente spaventosa, che richiama l’immaginario spettrale della dark ambient, dei dischi più oscuri del catalogo della Miasmah Records, finanche della musica industriale; ma può essere anche interpretato come uno dei testamenti definitivi di un modo di intendere l’elettronica che, prima di essere soppiantato dall’ascesa di trend quali UK bass e la musica post-club, è stato uno dei fenomeni più importanti nella musica inglese del nuovo millennio. (Emanuele Pavia)

James Holden – The Inheritors (Border Community, 2013)

Certi dischi possiedono una mise en abyme sonora, una sorta di riproposizione frattale del concetto principe di cui si vogliono fare portatori. La sinusoide traballante all’inizio di The Inheritors, secondo disco del producer inglese James Holden, appartiene a questa categoria: uno sviluppo apparentemente tranquillo che aspetta solamente di essere stravolto. Tutto l’album, registrato a partire da esperimenti del DJ con il suo synth modulare, si diverte infatti a sovvertire le aspettative dell’ascoltatore, spaziando tra diverse declinazioni della club music: si ascolti il pulsare in odor di Autechre di Seven Stars e lo si compari al drumming tribale condito di sax angolari su The Caterpillar’s Intervention o alle voci umane parzialmente sabotate dagli staccato di Circle of Fifths. Sembra quasi impossibile che tracce così radicalmente differenti nella propria realizzazione possano condividere nello stesso disco: il talento di Holden invece non sta solo nel riuscire a far convivere realtà diverse nello stesso spazio, ma anche nel saper distorcere la norma e adattarla alla propria visione. Basta ascoltare l’emergere delle bordate elettrostatiche in Renata o nella propriamente titolata Gone Feral per rendersi conto che le idee dell’autore non sono più così indissolubilmente legate alla trance che aveva in larga parte segnato The Idiots Are Winning: quando finalmente i clap sfasati di Blackpool Late Eighties fanno la loro comparsa, il sapore in bocca è quello di un commosso arrivederci più che di un formale ritorno all’ovile. Il successivo The Animal Spirits confermerà che James Holden è una creatura in continuo mutamento: oltre, sempre oltre. (Jacopo Norcini Pala)

Marnero – Il sopravvissuto (Dischi Bervisti / Sanguedischi / Escape From Today / Mother Ship / V4V / To Lose La Track / Fallo Dischi, 2013)

Nel 2013 una cronotempesta ha squarciato il tessuto della musica italiana, lasciando una ferita oscura e pulsante in mulinello brullo che ad oggi non si è ancora rimarginata. Il Sopravvissuto, behemoth hardcore a firma Marnero, è stato senza ombra di dubbio il disco italiano più importante di tutto il decennio e i gravissimi trenta minuti di naufragio circolare non hanno ancora cessato di sembrare trenta secondi. La black pearl di puro nichilismo rotola con una rapidità impressionante da Come se non ci fosse un domani a Zonguldak attirando su di sé tutta la carica di attenzioni, aspettative, suspence con una ritualità del reparto strumentale che affoga tanto nell’esperienza emocore italiana quanto nel metal più sporco o atmosferico: la retorica del viaggio è profondamente filosofica, ma disillusa. Nessun giro d’archi è lasciato al caso, e il tempo scorre violento e calorico – senza perdere mai il mordente, senza dimenticare mai le radici, senza smettere mai di affondare tutti i comparti nella musica abissale e morbosa che dona alla prova un respiro mozzato da diluvio universale, ancora più che da delirio all’xm. Il Sopravvissuto, va da sé, lascia una guernica infinita e costante di riflessioni e masticate, che raramente impegnano pancia e testa in giri a vuoto e sabbiature banali e la portata della storia è totale. Siamo tutti sopravvissuti, ma stanchi morti. Riascoltare i Marnero è solo un modo come un altro per sovrapporre uno a uno quello che ascoltiamo fuori con quella che di base è la soundtrack della nostra vita-morte – e probabilmente è per questo motivo che nell’incubo ci sentiamo sempre a casa. Qui una recensione completa. (Alessandro Corona)

Melt-Banana – Fetch (A-ZEP, 2013)

Certi artisti vanno elogiati per la costanza della loro visione creativa. D’altronde non serve sempre reinventare la ruota se la realizzazione di un’idea è talmente forte da meritare reiterazioni su reiterazioni: senza stare a scomodare mostri sacri dell’arte contemporanea, i Melt-Banana hanno cambiato di ben poco la formula negli oltre venticinque anni di carriera alle loro spalle, e Fetch non fa eccezione, con il solito terrorismo sonico concentrato stavolta in appena poco più di mezz’ora. Il duo si barcamena tra le classiche esplosioni chitarristiche imbevute di feedback, i pattern ritmici scavezzacollo e la voce da cartone animato di Yasuko Onuki dal primo all’ultimo minuto: Fetch si prende una pausa solo durante i due numeri Zero+ e Zero, il primo un intermezzo quasi ambient, il secondo un finale che tradisce la fascinazione di sempre del duo giapponese per il pop di casa sua; nel mezzo, la furia a metà tra grindcore e Sonic Youth di Candy Gun, The Hive, Schemes of the Tail e altre ancora non fa prigionieri. Di tanto in tanto i brani vengono sconquassati da un intervento anarchico dell’elettronica o da un pulviscolo di overdub di chitarra, ma il punk digitale dei Melt-Banana rimane sempre la stessa spericolata avventura, un giro sulle montagne russe che lascia divertiti ed esausti ogni volta che si sale a bordo. (Jacopo Norcini Pala)

Oneohtrix Point Never – R Plus Seven (Warp, 2013)

Daniel Lopatin aveva una Visione. Daniel Lopatin voleva creare la pietra filosofale. Ha cercato incessantemente di darle forma, in una quindicina di lavori partoriti febbrilmente in pochi anni, esperimenti e tentativi affacciati su nuove possibilità. Inventa la vaporwave e la plasma per sempre sul suono del Roland Juno-60; prende il polso al pop ipnagogico e lo trasferisce in forma puramente elettronica. Tappe intermedie di un percorso che ha altrove la sua meta. Settembre 2013, esce R Plus Seven: la formula è completa. Oneohtrix Point Never prende preset MIDI e marchi sonori degli anni Ottanta e riesce a convertirli nel Futuro. Giustapponendoli contro ogni logica, moltiplicandoli e ripetendoli con geniale ottusità, portandoli al limite delle loro possibilità finchè uno squarcio non si apre nella materia sconvolta e nuovi significati vengono creati e resi accessibili nello stesso momento. Brani come Americans e Zebra sono viaggi tra mondi – alcuni dei quali non esistevano ancora. Oggi possiamo guardare a questi dieci brani e soppesare quanto gli impulsi in essi contenuti siano stati determinanti nella generazione di nuovi spazi oggi intensamente popolati: i suoni sintetici taglienti nella musica ambientale, le impennate aeree a metà pezzo alla Still Life, il legame a doppio filo tra musica elettronica ed arti visuali sono tutti elementi pervasivi che qui già apparivano in nuce. Ma più che un suono, R Plus Seven ha creato una matrice espressiva della contemporaneità: una memoria collettiva costretta a riconfigurarsi per stare al passo di un domani inconoscibile. La visione del Futuro è diventata la musica del nostro tempo. (Roberto Perissinotto)

John Luther Adams – Become Ocean (Cantaloupe, 2014)

Una delle critiche più comuni (e infondate) mosse al mondo della musica classica contemporanea è quella di accusare i compositori di non saper “parlare” al proprio pubblico, di non essere urgenti e di rintanarsi nella torre d’avorio dell’intellettualismo. Fortunatamente, non è questo il caso: Become Ocean di John Luther Adams, concepita nel 2013 e presentata solamente un anno più tardi dalla Seattle Symphony Orchestra diretta da Ludovic Morlot, è una composizione che non nasconde nemmeno per un momento le proprie influenze e i propri scopi. Il brano è infatti parte di una trilogia (comprendente anche Become River e Become Desert) sugli effetti del cambiamento climatico: le similitudini tra i vari climax orchestrali che si alternano nel brano e l’innalzarsi delle maree risulterebbero tanto scontati quanto l’ostinarsi a rintracciare nel continuo incedere delle arpe un’eco a La Mer di Debussy. In realtà, il lavoro di Adams pesca a piene mani dalla lezione minimalista americana di Reich e Glass, e manipola sapientemente il materiale sonoro dell’orchestra, producendo una partitura viva e altamente cinematica. Become Ocean è il frutto di una idea essenzialmente semplice e che tuttavia garantisce ripetuti ascolti senza alcuno sforzo, dimostrando ancora una volta che anche la musica colta può essere rilevante nel mondo contemporaneo: si è continuamente rapiti dalle intersezioni degli archi, dei fiati, delle percussioni e dal loro crescendo, come se fossimo lentamente trasportati via dall’incessante movimento dell’acqua. (Jacopo Norcini Pala)

Adult Jazz – Gist Is (Spare Thought, 2014)

Un tratto caratterizzante gli anni Dieci per gli appassionati: le navigazioni su Bandcamp alla ricerca di musica da cui farsi sorprendere. In questo lasso di tempo la piattaforma ha riempito il vuoto generato dal decadimento di MySpace e si è affermata come ottimo spazio di contatto e supporto tra artisti emergenti ed ascoltatori curiosi. Esplorare questo mondo per la prima volta era l’equivalente di addentrarsi in un ecosistema grande come una foresta e amichevole come il parco pubblico sotto casa, pieno di musica che aspettava solo di essere scoperta. C’è ovviamente tanta roba amatoriale e dimenticabile su Bandcamp, ma anche veri e propri “casi” che qui per primi hanno trovato una fanbase affezionata. Gist Is è, oltre che un disco bellissimo, il prototipo del Sacro Graal a cui anelavano quelle ricerche notturne. Un album nato in un contesto piccolo, un gruppo che registra in studio con il feeling della cameretta, una musica così avvicinabile che ci sembra di poterla fare noi, dai, tu porta la chitarra che io penso alla tastiera… e allo stesso tempo un lavoro di egregia fattura, incredibilmente creativo e cervellotico nella quantità di idee e di influenze che si riversano in ogni singolo brano per rifulgere in una resa sorprendente e luminosa. Non c’è un solo pezzo in cui non compaia qualche trovata spiazzante, qualche intervento strumentale che scardini le aspettative; eppure tutto sembra avvenire così, semplicemente. Testimone di un momento in cui il pop aveva ancora una reputazione credibile come puntello per percorsi musicali alternativi, un momento che è recente e sembra lontanissimo, Gist Is vorrebbe solo essere un bel disco e finisce per essere molto di più: un canto del cigno, un’ispirazione, un innamoramento. (Roberto Perissinotto)

Black Rain – Dark Pool (Blackest Ever Black, 2014)

A un certo punto, nel 2010 è partita la Blackest Ever Black, e a un certo punto, nel 2019 ha smesso di cacciare uscite. La label, un bulimico tank di pezzi dark ambient, noise e industrial duri e puri, ha sponsorizzato artisti del calibro dei Raime, di Prurient, Vatican Shadow, Tropic of Cancer e soprattutto – appunto – dei Black Rain. Dark Pool, classe 2014, è un simposio misterico e nero che quaglia rivisitando i grandi epitomi dell’industrial e della darkwave in una chiave sintetica e marginalista, molto meno epocale ma molto più insidiosa. La scarsa densità dell’ambient del disco è mantenuta viva da una struttura particolarmente omogenea e minimale – ma allo stesso tempo tribale. L’horror di un Haxan Cloak o dei Demdike Stare lascia spesso il passo a uno space-thriller decisamente contaminato con i più disparati act EBM, prendendo decisamente le distanze dagli atteggiamenti più Intelligent che poco si confanno a certa musica atmosferica ma mantenendo le proprie radici in un roboticismo piuttosto spinto, anticipando in un certo senso svariate riflessioni transumanistiche, rovesciate ovviamente in uno scuro tappeto di ombre gigeriane più che nell’utopia. La dark ambient di Dark Pool, però, non perde per un attimo il suo afflato più techno e nelle sue brevi pretese rimane estremamente funzionale nel contesto club, proiettando la sua disperazione e il suo gusto tetro sulla comunità in movimento più che sul singolo ascoltatore: la cameretta si è allargata a ferite e fratture ed è diventata cosa di tutti, perché il ricordo di distopia che aleggia nella musica del progetto Black Rain non è personale ma ancestrale e comunitario. Nelle ultime botte infernali e dementi di Who Will Save the Tiger? si chiude il prodotto per eccellenza Blackest Ever Black, e lo sguardo si spegne per qualche minuto: trae conforto dal vivere l’angoscia a mente muta chi nel mondo nuovo è costretto a sputare costantemente pensieri. (Alessandro Corona)

cv313 – Echospace [Detroit] Presents: “Altering Illusions” [Chapter One] (echospace [detroit], 2014)

Rod Modell è probabilmente l’adepto più devoto della religione dub techno nel terzo millennio. Lo ritroviamo ad officiarne i dettami sotto vari pseudonimi che vanno dalle interpretazioni più massimaliste agli studi tenui sulle basse frequenze, ma l’espressione più suggestiva è senz’altro la produzione a nome cv313 insieme a Stephen Hitchell. Qui il suono tipico del genere diventa quasi una forza naturale – una tempesta annunciata che travolge l’udito così come i bassi profondissimi sono inondati da riverberi, echi, effetti e note distanti che lasciano un eco-suono-sistema purificato dal proprio passaggio. Brani dilatati sono necessari per contenere la portata di queste forze, capaci di tramutarsi agilmente nelle brume ambientali più nebulose così come nelle piogge techno più sferzanti. In un suono ampiamente esplorato, questo disco riesce a ricavarsi una dimensione unica. (Roberto Perissinotto)

Brian Ferneyhough – Complete Works for String Quartet & Trios (æon, 2014)

Brian Ferneyhough probabilmente non dovrebbe essere in questa lista. In primo luogo perché la maggior parte delle composizioni contenute in questo box edito dall’etichetta francese æon non appartiene nemmeno a questo secolo, figurarsi a questo decennio: le brevissime Sonatas for String Quartet che aprono le danze del primo dei tre CD risalgono addirittura al 1967. In secondo luogo, perché la musica di Ferneyhough non appartiene a questo pianeta. Prendiamo, per l’appunto, le Sonatas di cui sopra: ventiquattro brevi pezzi di durata brevissima e che ribaltano completamente il concetto di “quartetto per archi” per come lo intendiamo. Oramai travalicato l’ardore per il timbro che aveva agitato la prima vulgata post-seconda guerra mondiale, il limite di Ferneyhough, araldo della cosiddetta New Complexity, si sposta sul sovraccarico del flusso di informazione: ecco quindi cascate di note matematicamente calcolate per evocare su spartito quanto di più difficile si possa pensare, tanto meno suonare. Se certi esperimenti (mi viene in mente Failing di Tom Johnson) facevano della propria difficoltà un sornione esercizio paragonabile a un saggio di Borges, qui la componente meta-autoriale è completamente rimossa: rimangono solo i sibili delle corde dei violini e gli impossibili staccati e pizzicati del violoncello e della viola, rivelazioni dell’inspiegabile orrore cosmico che è la mente di Ferneyhough. Il quarto dei sei quartetti, circa venti minuti di durata, include una parte per soprano, ma non bisogna pensare che il lavoro dell’ensemble sia per questo meno sfiancante: se le coordinate strumentali rimangono praticamente invariate, il testo è una ricostruzione frammentaria di un poema a più lingue di Ezra Pound. Eppure, nel mostruoso caos delle composizioni, l’ascoltatore riuscirà sempre a trovare un appiglio a una viscerale, oscena umanità, totalmente aliena in questo contesto. L’ultimo quartetto, l’unico lavoro ad essere composto nel 2010, rivela la forza prodigiosa di questi sparsi, brevissimi istanti: momenti in cui le consonanze sembrano risolversi in un momento di reciproca comprensione, prima di ributtarsi nel brulicante inferno a metà tra magia nera e logica pura. Il quartetto Arditti ha voluto celebrare con questo box il proprio quarantesimo anniversario di attività: e reputiamo che difficilmente avrebbero potuto farci un regalo migliore. (Jacopo Norcini Pala)

Fire! Orchestra – Enter (Rune Grammofon, 2014)